前の10件 | -

ファイト! [その他]

明日は大学入学共通テスト1日目。

受験されるみなさん、そのほかの入試を受けられるみなさん、

みんなみんな自分を信じてがんばってください!

やれることはやってきましたよ、大丈夫。

落ち着いていきましょー!!!

応援しています☆

**追記**

ただいまブログの更新が止まっております、申し訳ありません。

日本史が苦手な人たちへのイラストを描いている最中でして…

完成までまだちょっと時間がかかりそうですが、必ず完成させてここに投稿します。

いましばらくお待ちください…

にほんブログ村

受験されるみなさん、そのほかの入試を受けられるみなさん、

みんなみんな自分を信じてがんばってください!

やれることはやってきましたよ、大丈夫。

落ち着いていきましょー!!!

応援しています☆

**追記**

ただいまブログの更新が止まっております、申し訳ありません。

日本史が苦手な人たちへのイラストを描いている最中でして…

完成までまだちょっと時間がかかりそうですが、必ず完成させてここに投稿します。

いましばらくお待ちください…

にほんブログ村

お知らせ☆ [その他]

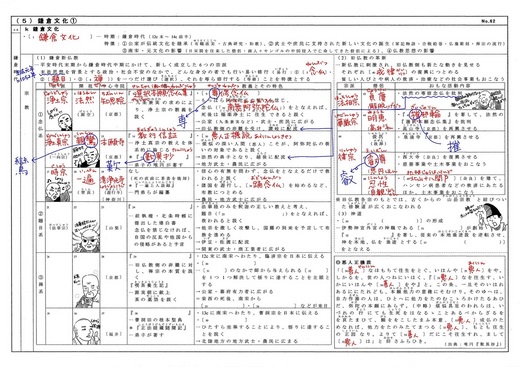

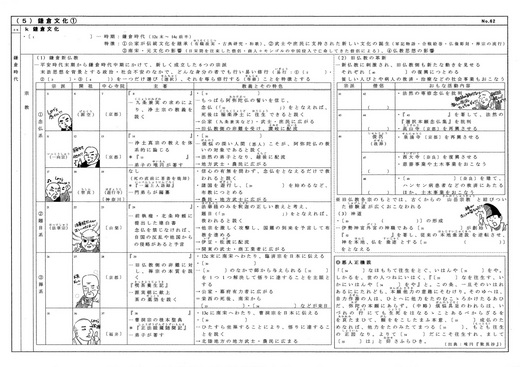

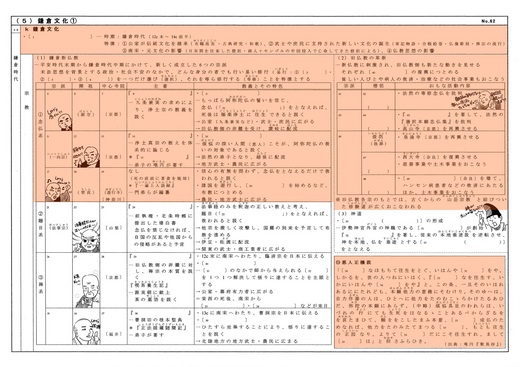

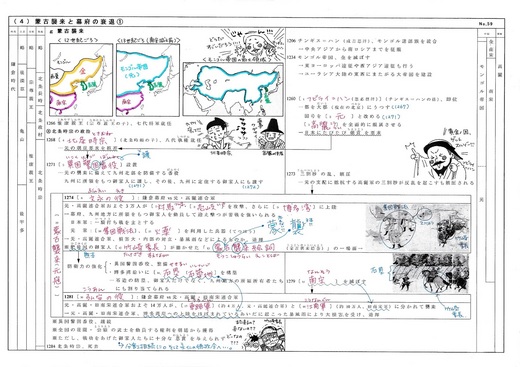

鎌倉時代(9) [まとめプリント]

たいへんご無沙汰してしまいました!久々の更新です!!

これから4回にわたって鎌倉文化(かまくらぶんか)を取り上げます。

鎌倉文化は鎌倉時代、すなわち12世紀末から14世紀前半ごろ栄えた文化で、

①公家が伝統文化を継承

②武士や庶民に支持された新しい文化の誕生

③南宋(なんそう)・元(げん)文化の影響

④仏教思想の影響

などを特徴とします。

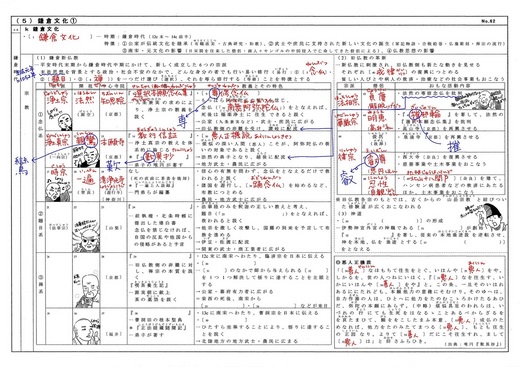

第1回目の今日は、鎌倉時代の宗教をお届けしようと思うのですが…

ちょっとそのプリントを見てくださいよ!

うををーーー…めっっちゃ空欄多い…これはやばい…

しかも空欄には難しい用語やらオボーサンの名前やらが漢字で入るんですよね…これはまじでやばい…

というわけで、このプリントを2回に分けて説明します!

今日取り上げるのは、オレンジ色で色づけしたこの部分だけです!!

といっても、できるだけみなさんの脳みそにのこるよう、エピソード多めでお届けするので長いです!

コンパクトにまとめらんなくてごめんなさいねーッッ!!

* * *

これから鎌倉時代の仏教を紹介していくのですが、その前に平安時代中期の仏教を復習しておきましょう。

「1052年から末法(まっぽう)の世に入り、この世はめちゃくちゃなことになるであろう」

という末法思想(まっぽうしそう)を背景に、浄土教(じょうどきょう)が流行しました。

浄土教とは、阿弥陀仏(あみだぶつ、阿弥陀如来(あみだにょらい)とも呼ぶ)を信仰し、

来世(らいせ)において極楽浄土(ごくらくじょうど)に往生(おうじょう)することを願う教えのことです。

空也(くうや)が「南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)ってとなえれば救われるよ!」って京の市(いち)で説いてまわったり、

源信(げんしん、恵心僧都(えしんそうず)とも呼ぶ)が『往生要集』(おうじょうようしゅう)を、

慶滋保胤(よししげのやすたね)が『日本往生極楽記』(にほんおうじょうごくらくき)を著したりしたのはこのころで、

貴族は平等院鳳凰堂(びょうどういんほうおうどう)をはじめ、立派なお寺や仏像をつくって救いを求めました。

平安時代中期の仏教はざっくりこんな感じなんですけど、思い出しましたか?

では、鎌倉時代の仏教を見ていきますよ☆

(1)鎌倉新仏教(かまくらしんぶっきょう)

…平安時代末期から鎌倉時代中期にかけて、新しく成立した6つの宗派(しゅうは)のことです。

これに対して、すでに日本に存在していた仏教、すなわち、

真言宗(しんごんしゅう)・天台宗(てんだいしゅう)・南都六宗(なんとろくしゅう)の8宗を、

旧仏教(きゅうぶっきょう)と呼んで区別したりします。

鎌倉新仏教の特徴は、次の3つです。

・易行(いぎょう) :どんな身分の人でも行い易(やす)い修行

・選択(せんちゃく):救済方法を1つ選択する

・専修(せんじゅ) :専(もっぱ)ら修行する

つまり、

誰でも行える簡単な修行(易行)を1つだけ選んで(選択)ひたすら打ち込めば(専修)救われる、

という考えが、鎌倉新仏教のベースです。

では、易行にはどんなものがあるのかというと、次の3種類です。

①【念仏】(ねんぶつ):南無阿弥陀仏ととなえること

②【題目】(だいもく):南無妙法蓮華経(なむみょうほうれんげきょう)ととなえること

③【 禅 】(ぜん) :坐禅(ざぜん)をおこなうこと

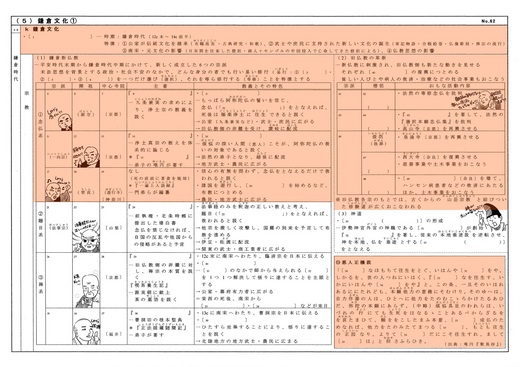

今日は①の【念仏】をとなえる3宗派と旧仏教の革新を説明していきます★

もっぺん言っておきます!今日は長いです!!

①【念仏】をとなえる宗派…3つ

◎浄土宗(じょうどしゅう)

・開祖:法然(ほうねん)、源空(げんくう)とも呼ぶ

・中心寺院:京都の知恩院(ちおんいん)

1133年、美作国(みまさかのくに)の押領使(おうりょうし)の子として生まれた法然は、

満8歳のころ、お父さんが夜襲(やしゅう)を受けて命を落としてしまいます。

死の間際、お父さんは息子に

「敵を恨(うら)んではならない。お前が私の仇(かたき)を討てば、今度はその子どもがお前を恨み、同じことが繰り返されるであろう。出家して父の菩提(ぼだい)を弔(とむら)え」

という言葉を遺(のこ)します。

お父さんの遺言にしたがって出家し、

比叡山延暦寺(ひえいざんえんりゃくじ)にのぼって修行に勤(いそ)しむ彼は、

非常に優秀で、やがて法然坊源空(ほうねんぼうげんくう)という名を授かります。

比叡山で修行に明け暮れる法然ですが、

内乱の頻発・疫病(えきびょう)の流行・飢饉(ききん)などに苦しむ武士や庶民たちは、一体どうすれば救われるのだろう…

という悩みを抱えるようになります。

そうしてますます多くの経典を学び、たくさんの僧侶たちと交流を深めるなかで、

ついに専修念仏(せんじゅねんぶつ)の道を見いだします。

それは、

「すべての人を救うんだ!」という阿弥陀仏の本願(ほんがん、誓いのこと)に身を委ね、

一心に「南無阿弥陀仏」ととなえれば必ず救われる、

という教えです。

他力本願(たりきほんがん)という言葉、聞いたことありますよね?

現代では「他人まかせ」みたいなネガティブな意味で使われがちですけど、

本来は、阿弥陀仏(自分ではない「他」)の力、その本願の力に頼って極楽浄土に往生する、

という意味なのだそうです。

法然は比叡山に別れを告げて京の町におり、人々にこの専修念仏を説いてまわります。

すると、法然の教えはたちまち武士や庶民たちに広まり、

前関白(かんぱく)の九条兼実(くじょうかねざね)といった公家の信仰も集めるようになるのです。

すると、旧仏教側は法然の勢いや教えを問題視するようになり、

専修念仏の停止を求める訴えを起こします。

そして朝廷は、法然の弟子たちが起こしたとある事件をきっかけに、

事件に関係した弟子4人の死罪と、法然と弟子7人の流罪(るざい)を決定するのです。

このとき法然は満73歳です。

配流(はいる)先は土佐国(とさのくに)の予定でしたが、

九条兼実のはからいによって、九条家の所領である讃岐国(さぬきのくに)に変更され、

そこでも意欲的に布教を続けます。

京に戻ることが赦(ゆる)されるのはおよそ4年後のことで、

帰京の翌1212年、満78歳でこの世を去ってしまいます。

・主著:『選択本願念仏集』(せんちゃくほんがんねんぶつしゅう、または、せんじゃくほんがんねんぶつしゅう)

…九条兼実の求めにより、浄土宗の教義を説く

・教義:専修念仏

…もっぱら阿弥陀仏の本願を信じて念仏をとなえれば、

死後は極楽浄土に往生できると説く

* * *

◎浄土真宗(じょうどしんしゅう)、一向宗(いっこうしゅう)とも呼ぶ

・開祖:親鸞(しんらん)

・中心寺院:京都の本願寺(ほんがんじ)

1173年、公家の家に生まれた親鸞は、

満8歳ごろ、出家するため慈円(じえん)という僧侶のもとを訪ねます。

もう夜も遅いし得度(とくど、出家の儀式)は明日にしましょう、と慈円が提案したところ、

親鸞は「明日(あす)ありと 思う心の あだ桜 夜半(よわ)の嵐の 吹かぬものかは」と詠みます。

あの桜を明日も見られると思って安心しているけど、夜中に嵐が吹いて散ってしまうかもしれない、

つまり、明日でいいとか思ってたらダメなんだーッッ!と歌にしたわけです。

エッ、満8歳で?すごくね??

ということで、慈円はすぐさま準備を整え、親鸞はその夜に出家をします。

ちなみに…

慈円ってオボーサン、覚えてますか?

「ムサノ世ニナリニケルナリ」って文章を書いた…

そーです、『愚管抄』(ぐかんしょう)の著者です。

慈円と『愚管抄』は鎌倉時代(11)で登場する予定なので、ここでイラストにしておきました。

覚えといてくださいねん ♪

ちなみに私は慈円を「外国人女性みたいな響きの名前」って脳みそに刻んでいます(それはジェーン)。

さて、その後、親鸞は比叡山延暦寺にのぼり、およそ20年にわたって厳しい修行を続けます。

しかし、自力(じりき、自分ひとりの力で修行して悟りを得ようとすること)の修行に限界を感じ、

ウワサで耳にした、京の町で専修念仏を説くという法然先輩に会うため比叡山を去ります。

そして、先輩の教えに感銘を受けた親鸞は、弟子となって学びを続けますが、

法然が讃岐国に流罪となった際、親鸞も越後国(えちごのくに)に流されてしまいます。

罪が赦されたのはおよそ4年後のことで、そののち関東にうつって布教を続けます。

親鸞は、法然の教えをさらに進め、

ひらすら阿弥陀仏の救いを信じる心を起こせば極楽浄土に往生できる、

という絶対他力(ぜったいたりき)を説きます。

(一心一向(いっしんいっこう、ひたすらという意味)に阿弥陀仏を信じなさい、という教えから、

浄土真宗のことを一向宗とも呼ぶようになります。)

親鸞の教えは、20年ほど関東で過ごすなかで地方武士や庶民に広がってゆきます。

また、主著『教行信証』(きょうぎょうしんしょう)の執筆にも勤(いそ)しみ、

京に戻ってその補足・改訂を続けるなか、

1262年、娘たちに見守られながら満89歳でこの世を去ります。

ん?

娘??

娘がいるの???

そうなんです、いるんです。

この時代の僧侶には、結婚しちゃダメ・お肉食べちゃダメなどの戒律(かいりつ、ルール)があるのですが、

親鸞は結婚してますし、子どもも7人もうけてますし、お肉も食べていたようです。

・主著:『教行信証』

…多くの経典・書物からの引用をもとに、親鸞の信仰と思想を体系的に論じる

・弟子の書:『歎異抄』(たんにしょう)

…親鸞の弟子である唯円(ゆいえん)の著書

親鸞の死後、その教えをめぐって様々な解釈が生まれたため、

多くの異説を歎(なげ)き、師匠の教えを正しく継承させることを目的に著す

・教義:絶対他力

悪人正機説(あくにんしょうきせつ)

…『歎異抄』に書かれている親鸞の思想

阿弥陀仏が救う対象は、

自分は修行をつんでいる善人(ぜんにん)なんだと満足する者ではなく、

自分は煩悩(ぼんのう)にまみれた悪人なんだと自覚する者である、という考え方

悪人正機説の史料はテストに出ることが多いので、紹介しておきましょう。

「〔1 〕なほもちて往生をとぐ、いはんや〔2 〕をや。しかるを、世の人つねにいはく、『〔2 〕なを往生す、いかにいはんや〔1 〕をや』と。この条、一旦そのいはれあるににたれども、本願他力の意趣にそむけり。そのゆへは、自力作善(さぜん)の人は、ひとへに他力をたのむこゝろかけたるあひだ、弥陀の本願にあらず。(中略)煩悩具足(ぼんのうぐそく)のわれらは、いづれの行(ぎょう)にても生死(しょうじ)をはなるゝことあるべからざるを哀(あわれみ)たまひて、願(がん)ををこしたまふ本意、〔2 〕成仏のためなれば、他力をたのみたてまつる〔2 〕、もとも(もっとも)往生の正因(しょういん)なり。よりて〔1 〕だにこそ往生すれ、まして〔2 〕は」と仰(おおせ)さふらひき。

空欄にあてはまる語句は分かりましたか?

1…善人

2…悪人

3…歎異抄

たいてい空欄1と空欄2は完答で問われます。

内容を理解すれば逆で覚えてしまうことはないでしょうので、簡単に訳しておきますねー。

歎異抄は、師匠の親鸞が説いたことを、弟子の唯円がのちに思い出して書き残した、

というスタイルなので、これは親鸞の語りです。

「善人でさえも極楽に往生するのですから、悪人が往生できないはずはありません。ところが、世間の人は一般に『悪人でさえ往生するのだから、どうして善人が往生できないことがあろうか』と言っています。この言い分は、一応正しいように思われますが、阿弥陀仏の本願である他力による救いの考え方には反しています。その理由は、自分の力を頼って善行を行える人は、ひたすら他力にすがる心が欠けているので、阿弥陀仏の本願からはずれているのです。(中略)煩悩にまみれる私たちが、どんな修行をつんでも生死という苦しみから解放されることはない。それを阿弥陀仏が憐(あわ)れまれ、救ってやろうという願いをおこされたのは、悪人を救うためですから、他力にすがる悪人こそが、もっとも往生できる本来的な条件なのです。だから善人でさえ往生するのですから、まして悪人はなおさらなのです」と、親鸞はおっしゃった。

私は、結婚していたり、子どもをもうけていたり、お肉を食べていたりと、

僧侶としてのルール(戒律)をいろいろ破っている悪人だけど、

そんな私でも、他力にすがってひたすら念仏をとなえておれば、阿弥陀仏は救ってくださるんだよ、

と伝えているのでしょうね。

* * *

◎時宗(じしゅう)

・開祖:一遍(いっぺん)、智真(ちしん)とも呼ぶ

・中心寺院:神奈川の清浄光寺(しょうじょうこうじ)、遊行寺(ゆぎょうじ)とも呼ぶ

1239年、伊予国(いよのくに)の豪族の子として生まれた一遍は、

満9歳ごろ、お母さんの死をきっかけに出家し、法然の孫弟子から浄土宗の教えを学びます。

お父さんが亡くなったため一度は還俗(げんぞく、出家した僧侶が一般人に戻ること)するものの、再び出家し、

やがて「南無阿弥陀仏」と書いた札(ふだ)を配り歩く遊行(ゆぎょう)の旅に出かけるようになります。

なお、遊行とは、僧侶が諸国を巡り歩きながら教えを説いたり、修行したりすることです。

決して遊びに行くことではありません!布教&修行の旅ってことですからね!!

一遍が紀伊国(きいのくに)を遊行していたときのことです。

山道で出会った一人の僧侶に、

「信心を起こして南無阿弥陀仏ととなえ、これを受け取ってください」と札を差し出したところ、

なんと「いま信心が起きないのでソレいりません」と断られてしまいます。

一遍ショック!!

これに悩んだ一遍は、熊野本宮大社(くまのほんぐうたいしゃ)に籠(こ)もります。

すると、夢のなかに熊野権現(くまのごんげん)という神様が現れて、

「あなたは信不信を選ばず、浄不浄を嫌わず、その札を配ればよいのです」

というような言葉をかけられたんだとか。

もはやニンゲンの信不信とか浄不浄とか関係ない!

阿弥陀仏はめっちゃすごいから、信じる者にも信じない者にも、浄い者にも浄くない者にも、

みーんなに阿弥陀パワーは届くんだよ!!ってことです。

ちなみに、熊野権現という神さまの正体は、阿弥陀仏という仏さまです。

ん?「この神さまの正体は、あの仏さまなのだ!」って決まってる説…

なんてゆーんでしたっけ??

そう、本地垂迹説(ほんじすいじゃくせつ)ですよん。

次回の鎌倉時代(10)で出てくるので、ここで思い出しておいてくださいね!

そうして、これまでの智真という名を改め、一遍と名乗るようになった彼は、

ますます諸国を遊行してまわります。

ときには踊念仏(おどりねんぶつ、踊り念仏と書いてもOK!)をおこなうこともあったんだとか。

踊念仏とは、鉦(かね)や太鼓にあわせて踊りながら念仏をとなえることです。

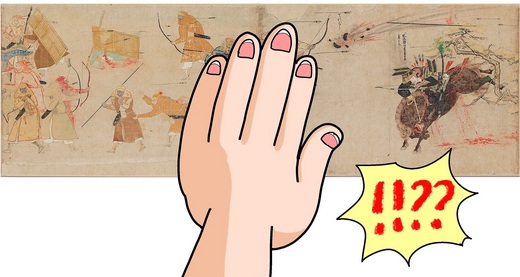

その様子が「一遍上人絵伝」(いっぺんしょうにんえでん)に描かれているので見てみましょう。

(市屋道場(いちのやどうじょう)の場面一部抜粋・赤丸追加、東京国立博物館蔵)

やぐらの上で一遍(赤丸の人物)が弟子たちと一緒に鉦をうち、床を踏みならして踊念仏をしていて、

それをたくさんの人が見学している様子がうかがえますね。

この感じ、見覚えありませんか?

夏の風物詩であるアレです、アレアレ。

そう、盆踊りです!

シンガーのいるやぐらのまわりを、みんながゆったり踊りながらグルグルまわるアレです。

参加したことありますか!?

盆踊りは、踊念仏の流れをくむものとお盆の行事とが結びついてできたものなのではないか、と考えられています(諸説アリマス)。

1289年、およそ15年半にわたって各地を遊行してきた一遍ですが、過労と栄養不足により満50歳でこの世を去ることとなります。

このとき一遍は、所持していたものをすべて焼却しています。

すべてを捨てて、ただ念仏だけをたよりに極楽往生を遂げたのかもしれませんね。

・主著:なし(すべて焼却)

・弟子の書:『一遍上人語録』(いっぺんしょうにんごろく)

…一遍の死後、門弟たちが一遍のおしえなどを編集し、江戸時代に刊行したもの

・教義:すべての人が念仏をとなえれば救われると説く

踊念仏

* * *

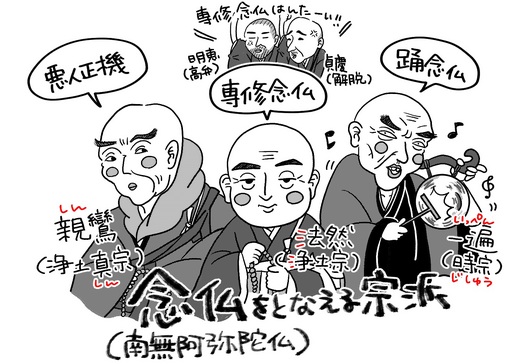

以上が念仏をとなえる3つの宗派です。

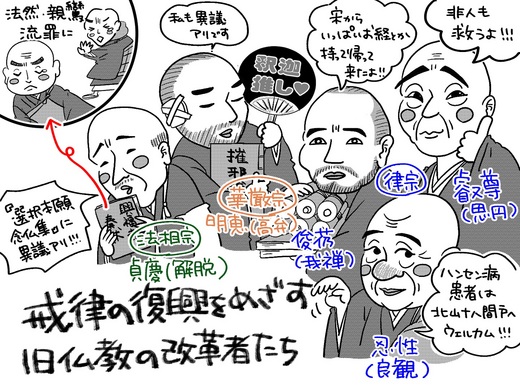

イラストでまとめておきましょう。

イラストの中、赤字で書いてあるのはちょっとした覚え方です。

法然-浄土宗 :どちらもさんずいへん

親鸞-浄土真宗:どちらもシンがつく

一遍-時宗 :「いっぺん自習しよ」(いっぺんは一回という意味です、これって関西弁!?)。

こんな風に、なんでもいいので覚えちゃってください☆

おっ、イラストの奥に「専修念仏はんたーい!!」とか言ってるオボーサンがいますね!

続いて彼らを見ていきますよ~!!

プリントの右上にうつって旧仏教側の革新を見ていきましょう。

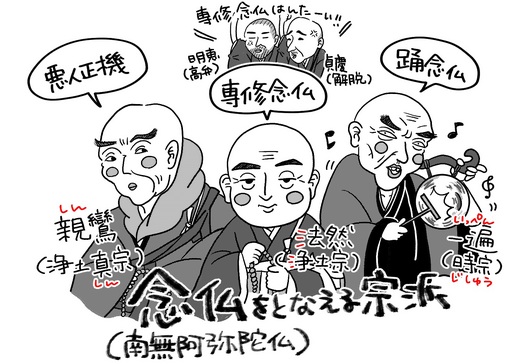

(2)旧仏教の革新

鎌倉新仏教に刺激され、旧仏教側も新たな動きを見せるようになります。

なんでもこのころの旧仏教は、権力と癒着したり、戒律を守らない僧侶があふれていたりと、腐りきっていたんだとか。

そこで、とりわけマジメなオボーサンたちが戒律の復興をスローガンに様々な改革をおこなうのです。

これからそのマジメなオボーサンたちを紹介してゆくのですが…

みなさんお名前が2つずつあるんですよね…

くっ…なんてことだ…ツラいけどがんばりましょう…

それから、登場する3つの宗派(学派)は、いずれも南都六宗です。

◎法相宗(ほっそうしゅう)

・貞慶(じょうけい)、または、解脱(げだつ)

1155年、貞慶は信西(しんぜい)こと藤原通憲(ふじわらのみちのり)の孫として生まれます。

信西…なんだか懐かしい名前が出てきましたねー!

何の事件で登場した人物か、覚えていますか…?

はーい、答えは1159年の平治の乱(へいじのらん)ですよー!

信西は、1156年に起こった保元の乱(ほうげんのらん)のあと、

後白河天皇(ごしらかわてんのう)のブレーンとして権勢を誇りますが、

平治の乱で自害に追い込まれたんでしたよね!

このとき、信西の息子たちは流罪に処せられるのですが、貞慶のお父さんもその一人です。

そんなこんなで、おじいちゃんとお父さんがエラいことになったため、

貞慶は満7歳ごろ、法相宗の興福寺(こうふくじ)に入り、ほどなく出家します。

しかし、このころの旧仏教は腐敗しています。

1180年、南都焼打ち(なんとやきうち)によって興福寺が炎上するさまを目の当たりにした貞慶は、

この腐敗をたださねばならないと痛感したことでしょう。

そうしてますます学びを深め、重要な勉強会でたびたび講師をつとめるに至りますが、

どうにも変わらない旧仏教界を嘆いた貞慶は、満38歳のとき、

京都にある笠置寺(かさぎでら)に隠遁(いんとん、世俗を捨てて隠れ住むこと)してしまいます。

このころ、京の町では法然の専修念仏が勢いを強めています。

その勢いは京にとどまらず、「念仏だけとなえてたらいい!戒律なんて守らなくていいんだー!!」みたいな解釈をするものまであらわれます。

そこで貞慶は、興福寺を代表して法然の専修念仏を批判する文書をあらわし、朝廷に提出します。

これが法然や親鸞の流罪につながるのです。

* * *

◎華厳宗(けごんしゅう)

・明恵(みょうえ)、または、高弁(こうべん)

まずは読み方、あきえさんではありませんよ(笑)、みょうえさんです。

1173年、明恵は紀伊国(きいのくに)に生まれます。

幼いころからすっごいイケメンだったようで、

お父さんは、そのビジュアルを活かして息子を宮中で働かせようと考えます。

でも、明恵の将来の夢はお坊さんなのです。

イケメンのままだとその夢は叶えられず、宮中に送られてしまいます。

そこで明恵は、アッツアツに焼いた火箸(ひばし)を顔にあて、傷をつけようと考えます。

さっそく火箸を火であぶってみたところ…

んー…どう見ても熱そうなんですよね~…

いきなり顔はコワイから、ちょっと腕で試してみようかな~…

ジュッ…

あっっっつーーーーーーーーッッッッ!!!!!(叫)

うん、そうよね、絶対に熱いよね。

というワケで、火箸で顔にヤケドをおわせることは断念します。

相変わらずイケメンの明恵ですが、満7歳ごろ、相次いで両親が他界してしまいます。

そこで、親戚をたよって京都の神護寺(じんごじ)に入り、出家して修行の日々を送ります。

幼いころからの夢を叶えてお坊さんになったワケですから、

明恵は華厳宗(けごんしゅう)をはじめ様々な学問を熱心に勉強し、

とくに仏教をひらいたお釈迦(しゃか)様が説いた戒律を重んじるようになります。

しかし満22歳ごろ、旧仏教界のゴタゴタがいやになって紀伊国に戻ってしまいます。

もちろん修行は続けるわけですが、明恵はここでトンデモナイことをおこないます。

幼くして両親を失った明恵は、お釈迦様を父のように尊敬しています。

それは、かつて旅先から神護寺にあるお釈迦様の像に対して、

「しばらく会えていませんが、どうしておられますか?早く帰ってあなたに会いたいです」

というようなお手紙を送ったほどです。

紀伊国でもっぱら修行中の明恵は、あるとき、お釈迦様が世俗と離れるため髪の毛を剃ったように、

自分もどこか体のパーツを削ぎ落とそうと考えます(エッ…)。

でもどこにしようか悩むヨネー…

眼をえぐり取ってしまったらお経が読めなくなっちゃうし、

鼻を削いでしまったら鼻水でお経を汚しちゃうし、

手を切り落としてしまったら印(いん)が結べなくなっちゃうし…

ヨシ、耳にしよう!(エェッッ…)

ということで、右の耳をそぎ落としてしまうのです!!(エェェッッッ…)。

いやもう明恵がやること、なんかいつも過激ーーーーーッッ!!!(震)

そんな明恵に、後鳥羽上皇(ごとばじょうこう)は山奥にあった神護寺の建物の1つを授けます。

明恵はこれを高山寺(こうざんじ、または、こうさんじ)として再興し、華厳宗の学びの場とします。

高山寺…

聞いたことありませんか…?

ホラ、院政期の文化で登場した…

あのウサギとかカエルのかわいい絵巻物…!

そうですそうです、「鳥獣戯画」(ちょうじゅうぎが)。

これを所蔵するお寺です。

ちなみに、明恵も『摧邪輪』(ざいじゃりん、または、さいじゃりん)という著書で、

法然の『選択本願念仏集』を批判しますが、このときすでに法然は亡くなっています。

* * *

◎律宗(りっしゅう)

・俊芿(しゅんじょう)、または、我禅(がぜん)

俊芿は1166年に肥後国(ひごのくに)で生まれますが、

生後間もなく道に捨てられていたところを救われ、お寺で育てられたんだとか。

やがて出家して、奈良や京都に足を運ぶなどして様々な仏教を熱心に学ぶものの、

目にするのは腐敗した旧仏教の姿ばかりです。

ショックを受けた俊芿は、宋(そう)にわたり、中国の天台宗や禅・律を学びます。

およそ13年におよぶ留学を終えた俊芿は、広い知識とたくさんのお経や書物を日本に持ち帰り、

その後、寄進された京都のお寺を泉涌寺(せんにゅうじ)として再興し、学びの場とします。

・叡尊(えいぞん)、または、思円(しえん)

1201年、大和国(やまとのくに)に生まれた叡尊は、幼いころにお母さんを亡くして出家し、

高野山(こうやさん)や東大寺(とうだいじ)などで学びます。

んが!

彼もまた腐敗した旧仏教界を目の当たりにしてしまい、戒律の復興を目指します。

僧侶は師匠たちから戒律を受ける受戒(じゅかい)の儀式にのぞみますが、

叡尊は「そもそもワタシに戒律を授けた師匠たち、戒律守ってないやん!」と気づき、

戒律を守ることを仏さまたちに誓う、という新しいスタイルの受戒を仲間たちとおこないます。

そして、荒れ果てた奈良の西大寺(さいだいじ)を再興して活動の拠点とし、

このころ差別の対象とされた非人(ひにん)に戒律を授けたり、食べ物をふるったりと、さまざまな慈善事業につとめます。

そのほか、橋の修造といった土木事業にも尽力し、非人から上皇にいたるまで幅広い信仰を集めます。

・忍性(にんしょう)、または、良観(りょうかん)

1217年、大和国に生まれた忍性は、叡尊の弟子となり、その慈善救済の志を受け継ぎます。

たとえば、ハンセン病(癩病、らいびょう)という感染症の患者を救済する福祉施設として、

奈良に北山十八間戸(きたやまじゅうはっけんど)をつくります。

(「十八間戸」部分、じゅうはちけんこ、とか、じゅうはちけんと、とか読み方イロイロです…)

当時の建物は、戦国時代に戦災に遭って失われてしまったのですが、

江戸時代に場所をうつして建てられた姿を現在も見ることができます(2010年撮影)。

全長およそ38メートルとめちゃくちゃ細長~い建物で、

カメラに全貌をおさめるのが難しいのですが(私の技術不足なだけかもですが…)、

内部は18の小部屋に仕切られているのだそうです(内部は通常非公開)。

また、布教のため関東にも赴き、

北条氏に招かれて鎌倉にある極楽寺(ごくらくじ)の実質的な開祖となります。

鎌倉でも飢饉で飢えた人々にお粥をふるまったり、病人・非人の救済に奔走するなど、慈善事業につとめます。

ほかにも、道路や橋をつくるなどの土木事業に尽力しています。

* * *

以上が旧仏教の改革に尽力した5人のオボーサンです。

イラストでまとめておきましょう。

ながーーーーーくなりましたね…すみません…

最後に解答を載せておきますね★

最後までお付き合いありがとうございました。

次回、プリントの残りを埋めていきましょう!

【参考文献】

五味文彦編『日本の時代史8 京・鎌倉の王権』(吉川弘文館、2003年)

奈良国立博物館編 『御遠忌八〇〇年記念特別展 解脱上人貞慶ー鎌倉仏教の本流ー』(奈良国立博物館・神奈川県立金沢文庫・読売新聞社、2012年)

http://www.hongutaisha.jp/一遍上人と熊野本宮大社/

https://chisan.or.jp/shinpukuji/center/workshop/forum/「魅力のある僧侶とは~明恵上人の生涯と思想、/

https://www.kyuhaku.jp/exhibition/img/s_45/myoe/myoe.pdf

【画像出典】

東京公立博物館研究情報アーカイブズ https://webarchives.tnm.jp/

にほんブログ村

これから4回にわたって鎌倉文化(かまくらぶんか)を取り上げます。

鎌倉文化は鎌倉時代、すなわち12世紀末から14世紀前半ごろ栄えた文化で、

①公家が伝統文化を継承

②武士や庶民に支持された新しい文化の誕生

③南宋(なんそう)・元(げん)文化の影響

④仏教思想の影響

などを特徴とします。

第1回目の今日は、鎌倉時代の宗教をお届けしようと思うのですが…

ちょっとそのプリントを見てくださいよ!

うををーーー…めっっちゃ空欄多い…これはやばい…

しかも空欄には難しい用語やらオボーサンの名前やらが漢字で入るんですよね…これはまじでやばい…

というわけで、このプリントを2回に分けて説明します!

今日取り上げるのは、オレンジ色で色づけしたこの部分だけです!!

といっても、できるだけみなさんの脳みそにのこるよう、エピソード多めでお届けするので長いです!

コンパクトにまとめらんなくてごめんなさいねーッッ!!

* * *

これから鎌倉時代の仏教を紹介していくのですが、その前に平安時代中期の仏教を復習しておきましょう。

「1052年から末法(まっぽう)の世に入り、この世はめちゃくちゃなことになるであろう」

という末法思想(まっぽうしそう)を背景に、浄土教(じょうどきょう)が流行しました。

浄土教とは、阿弥陀仏(あみだぶつ、阿弥陀如来(あみだにょらい)とも呼ぶ)を信仰し、

来世(らいせ)において極楽浄土(ごくらくじょうど)に往生(おうじょう)することを願う教えのことです。

空也(くうや)が「南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)ってとなえれば救われるよ!」って京の市(いち)で説いてまわったり、

源信(げんしん、恵心僧都(えしんそうず)とも呼ぶ)が『往生要集』(おうじょうようしゅう)を、

慶滋保胤(よししげのやすたね)が『日本往生極楽記』(にほんおうじょうごくらくき)を著したりしたのはこのころで、

貴族は平等院鳳凰堂(びょうどういんほうおうどう)をはじめ、立派なお寺や仏像をつくって救いを求めました。

平安時代中期の仏教はざっくりこんな感じなんですけど、思い出しましたか?

では、鎌倉時代の仏教を見ていきますよ☆

(1)鎌倉新仏教(かまくらしんぶっきょう)

…平安時代末期から鎌倉時代中期にかけて、新しく成立した6つの宗派(しゅうは)のことです。

これに対して、すでに日本に存在していた仏教、すなわち、

真言宗(しんごんしゅう)・天台宗(てんだいしゅう)・南都六宗(なんとろくしゅう)の8宗を、

旧仏教(きゅうぶっきょう)と呼んで区別したりします。

鎌倉新仏教の特徴は、次の3つです。

・易行(いぎょう) :どんな身分の人でも行い易(やす)い修行

・選択(せんちゃく):救済方法を1つ選択する

・専修(せんじゅ) :専(もっぱ)ら修行する

つまり、

誰でも行える簡単な修行(易行)を1つだけ選んで(選択)ひたすら打ち込めば(専修)救われる、

という考えが、鎌倉新仏教のベースです。

では、易行にはどんなものがあるのかというと、次の3種類です。

①【念仏】(ねんぶつ):南無阿弥陀仏ととなえること

②【題目】(だいもく):南無妙法蓮華経(なむみょうほうれんげきょう)ととなえること

③【 禅 】(ぜん) :坐禅(ざぜん)をおこなうこと

今日は①の【念仏】をとなえる3宗派と旧仏教の革新を説明していきます★

もっぺん言っておきます!今日は長いです!!

①【念仏】をとなえる宗派…3つ

◎浄土宗(じょうどしゅう)

・開祖:法然(ほうねん)、源空(げんくう)とも呼ぶ

・中心寺院:京都の知恩院(ちおんいん)

1133年、美作国(みまさかのくに)の押領使(おうりょうし)の子として生まれた法然は、

満8歳のころ、お父さんが夜襲(やしゅう)を受けて命を落としてしまいます。

死の間際、お父さんは息子に

「敵を恨(うら)んではならない。お前が私の仇(かたき)を討てば、今度はその子どもがお前を恨み、同じことが繰り返されるであろう。出家して父の菩提(ぼだい)を弔(とむら)え」

という言葉を遺(のこ)します。

お父さんの遺言にしたがって出家し、

比叡山延暦寺(ひえいざんえんりゃくじ)にのぼって修行に勤(いそ)しむ彼は、

非常に優秀で、やがて法然坊源空(ほうねんぼうげんくう)という名を授かります。

比叡山で修行に明け暮れる法然ですが、

内乱の頻発・疫病(えきびょう)の流行・飢饉(ききん)などに苦しむ武士や庶民たちは、一体どうすれば救われるのだろう…

という悩みを抱えるようになります。

そうしてますます多くの経典を学び、たくさんの僧侶たちと交流を深めるなかで、

ついに専修念仏(せんじゅねんぶつ)の道を見いだします。

それは、

「すべての人を救うんだ!」という阿弥陀仏の本願(ほんがん、誓いのこと)に身を委ね、

一心に「南無阿弥陀仏」ととなえれば必ず救われる、

という教えです。

他力本願(たりきほんがん)という言葉、聞いたことありますよね?

現代では「他人まかせ」みたいなネガティブな意味で使われがちですけど、

本来は、阿弥陀仏(自分ではない「他」)の力、その本願の力に頼って極楽浄土に往生する、

という意味なのだそうです。

法然は比叡山に別れを告げて京の町におり、人々にこの専修念仏を説いてまわります。

すると、法然の教えはたちまち武士や庶民たちに広まり、

前関白(かんぱく)の九条兼実(くじょうかねざね)といった公家の信仰も集めるようになるのです。

すると、旧仏教側は法然の勢いや教えを問題視するようになり、

専修念仏の停止を求める訴えを起こします。

そして朝廷は、法然の弟子たちが起こしたとある事件をきっかけに、

事件に関係した弟子4人の死罪と、法然と弟子7人の流罪(るざい)を決定するのです。

このとき法然は満73歳です。

配流(はいる)先は土佐国(とさのくに)の予定でしたが、

九条兼実のはからいによって、九条家の所領である讃岐国(さぬきのくに)に変更され、

そこでも意欲的に布教を続けます。

京に戻ることが赦(ゆる)されるのはおよそ4年後のことで、

帰京の翌1212年、満78歳でこの世を去ってしまいます。

・主著:『選択本願念仏集』(せんちゃくほんがんねんぶつしゅう、または、せんじゃくほんがんねんぶつしゅう)

…九条兼実の求めにより、浄土宗の教義を説く

・教義:専修念仏

…もっぱら阿弥陀仏の本願を信じて念仏をとなえれば、

死後は極楽浄土に往生できると説く

* * *

◎浄土真宗(じょうどしんしゅう)、一向宗(いっこうしゅう)とも呼ぶ

・開祖:親鸞(しんらん)

・中心寺院:京都の本願寺(ほんがんじ)

1173年、公家の家に生まれた親鸞は、

満8歳ごろ、出家するため慈円(じえん)という僧侶のもとを訪ねます。

もう夜も遅いし得度(とくど、出家の儀式)は明日にしましょう、と慈円が提案したところ、

親鸞は「明日(あす)ありと 思う心の あだ桜 夜半(よわ)の嵐の 吹かぬものかは」と詠みます。

あの桜を明日も見られると思って安心しているけど、夜中に嵐が吹いて散ってしまうかもしれない、

つまり、明日でいいとか思ってたらダメなんだーッッ!と歌にしたわけです。

エッ、満8歳で?すごくね??

ということで、慈円はすぐさま準備を整え、親鸞はその夜に出家をします。

ちなみに…

慈円ってオボーサン、覚えてますか?

「ムサノ世ニナリニケルナリ」って文章を書いた…

そーです、『愚管抄』(ぐかんしょう)の著者です。

慈円と『愚管抄』は鎌倉時代(11)で登場する予定なので、ここでイラストにしておきました。

覚えといてくださいねん ♪

ちなみに私は慈円を「外国人女性みたいな響きの名前」って脳みそに刻んでいます(それはジェーン)。

さて、その後、親鸞は比叡山延暦寺にのぼり、およそ20年にわたって厳しい修行を続けます。

しかし、自力(じりき、自分ひとりの力で修行して悟りを得ようとすること)の修行に限界を感じ、

ウワサで耳にした、京の町で専修念仏を説くという法然先輩に会うため比叡山を去ります。

そして、先輩の教えに感銘を受けた親鸞は、弟子となって学びを続けますが、

法然が讃岐国に流罪となった際、親鸞も越後国(えちごのくに)に流されてしまいます。

罪が赦されたのはおよそ4年後のことで、そののち関東にうつって布教を続けます。

親鸞は、法然の教えをさらに進め、

ひらすら阿弥陀仏の救いを信じる心を起こせば極楽浄土に往生できる、

という絶対他力(ぜったいたりき)を説きます。

(一心一向(いっしんいっこう、ひたすらという意味)に阿弥陀仏を信じなさい、という教えから、

浄土真宗のことを一向宗とも呼ぶようになります。)

親鸞の教えは、20年ほど関東で過ごすなかで地方武士や庶民に広がってゆきます。

また、主著『教行信証』(きょうぎょうしんしょう)の執筆にも勤(いそ)しみ、

京に戻ってその補足・改訂を続けるなか、

1262年、娘たちに見守られながら満89歳でこの世を去ります。

ん?

娘??

娘がいるの???

そうなんです、いるんです。

この時代の僧侶には、結婚しちゃダメ・お肉食べちゃダメなどの戒律(かいりつ、ルール)があるのですが、

親鸞は結婚してますし、子どもも7人もうけてますし、お肉も食べていたようです。

・主著:『教行信証』

…多くの経典・書物からの引用をもとに、親鸞の信仰と思想を体系的に論じる

・弟子の書:『歎異抄』(たんにしょう)

…親鸞の弟子である唯円(ゆいえん)の著書

親鸞の死後、その教えをめぐって様々な解釈が生まれたため、

多くの異説を歎(なげ)き、師匠の教えを正しく継承させることを目的に著す

・教義:絶対他力

悪人正機説(あくにんしょうきせつ)

…『歎異抄』に書かれている親鸞の思想

阿弥陀仏が救う対象は、

自分は修行をつんでいる善人(ぜんにん)なんだと満足する者ではなく、

自分は煩悩(ぼんのう)にまみれた悪人なんだと自覚する者である、という考え方

悪人正機説の史料はテストに出ることが多いので、紹介しておきましょう。

「〔1 〕なほもちて往生をとぐ、いはんや〔2 〕をや。しかるを、世の人つねにいはく、『〔2 〕なを往生す、いかにいはんや〔1 〕をや』と。この条、一旦そのいはれあるににたれども、本願他力の意趣にそむけり。そのゆへは、自力作善(さぜん)の人は、ひとへに他力をたのむこゝろかけたるあひだ、弥陀の本願にあらず。(中略)煩悩具足(ぼんのうぐそく)のわれらは、いづれの行(ぎょう)にても生死(しょうじ)をはなるゝことあるべからざるを哀(あわれみ)たまひて、願(がん)ををこしたまふ本意、〔2 〕成仏のためなれば、他力をたのみたてまつる〔2 〕、もとも(もっとも)往生の正因(しょういん)なり。よりて〔1 〕だにこそ往生すれ、まして〔2 〕は」と仰(おおせ)さふらひき。

(出典:唯円『3 』)

空欄にあてはまる語句は分かりましたか?

1…善人

2…悪人

3…歎異抄

たいてい空欄1と空欄2は完答で問われます。

内容を理解すれば逆で覚えてしまうことはないでしょうので、簡単に訳しておきますねー。

歎異抄は、師匠の親鸞が説いたことを、弟子の唯円がのちに思い出して書き残した、

というスタイルなので、これは親鸞の語りです。

「善人でさえも極楽に往生するのですから、悪人が往生できないはずはありません。ところが、世間の人は一般に『悪人でさえ往生するのだから、どうして善人が往生できないことがあろうか』と言っています。この言い分は、一応正しいように思われますが、阿弥陀仏の本願である他力による救いの考え方には反しています。その理由は、自分の力を頼って善行を行える人は、ひたすら他力にすがる心が欠けているので、阿弥陀仏の本願からはずれているのです。(中略)煩悩にまみれる私たちが、どんな修行をつんでも生死という苦しみから解放されることはない。それを阿弥陀仏が憐(あわ)れまれ、救ってやろうという願いをおこされたのは、悪人を救うためですから、他力にすがる悪人こそが、もっとも往生できる本来的な条件なのです。だから善人でさえ往生するのですから、まして悪人はなおさらなのです」と、親鸞はおっしゃった。

私は、結婚していたり、子どもをもうけていたり、お肉を食べていたりと、

僧侶としてのルール(戒律)をいろいろ破っている悪人だけど、

そんな私でも、他力にすがってひたすら念仏をとなえておれば、阿弥陀仏は救ってくださるんだよ、

と伝えているのでしょうね。

* * *

◎時宗(じしゅう)

・開祖:一遍(いっぺん)、智真(ちしん)とも呼ぶ

・中心寺院:神奈川の清浄光寺(しょうじょうこうじ)、遊行寺(ゆぎょうじ)とも呼ぶ

1239年、伊予国(いよのくに)の豪族の子として生まれた一遍は、

満9歳ごろ、お母さんの死をきっかけに出家し、法然の孫弟子から浄土宗の教えを学びます。

お父さんが亡くなったため一度は還俗(げんぞく、出家した僧侶が一般人に戻ること)するものの、再び出家し、

やがて「南無阿弥陀仏」と書いた札(ふだ)を配り歩く遊行(ゆぎょう)の旅に出かけるようになります。

なお、遊行とは、僧侶が諸国を巡り歩きながら教えを説いたり、修行したりすることです。

決して遊びに行くことではありません!布教&修行の旅ってことですからね!!

一遍が紀伊国(きいのくに)を遊行していたときのことです。

山道で出会った一人の僧侶に、

「信心を起こして南無阿弥陀仏ととなえ、これを受け取ってください」と札を差し出したところ、

なんと「いま信心が起きないのでソレいりません」と断られてしまいます。

一遍ショック!!

これに悩んだ一遍は、熊野本宮大社(くまのほんぐうたいしゃ)に籠(こ)もります。

すると、夢のなかに熊野権現(くまのごんげん)という神様が現れて、

「あなたは信不信を選ばず、浄不浄を嫌わず、その札を配ればよいのです」

というような言葉をかけられたんだとか。

もはやニンゲンの信不信とか浄不浄とか関係ない!

阿弥陀仏はめっちゃすごいから、信じる者にも信じない者にも、浄い者にも浄くない者にも、

みーんなに阿弥陀パワーは届くんだよ!!ってことです。

ちなみに、熊野権現という神さまの正体は、阿弥陀仏という仏さまです。

ん?「この神さまの正体は、あの仏さまなのだ!」って決まってる説…

なんてゆーんでしたっけ??

そう、本地垂迹説(ほんじすいじゃくせつ)ですよん。

次回の鎌倉時代(10)で出てくるので、ここで思い出しておいてくださいね!

そうして、これまでの智真という名を改め、一遍と名乗るようになった彼は、

ますます諸国を遊行してまわります。

ときには踊念仏(おどりねんぶつ、踊り念仏と書いてもOK!)をおこなうこともあったんだとか。

踊念仏とは、鉦(かね)や太鼓にあわせて踊りながら念仏をとなえることです。

その様子が「一遍上人絵伝」(いっぺんしょうにんえでん)に描かれているので見てみましょう。

(市屋道場(いちのやどうじょう)の場面一部抜粋・赤丸追加、東京国立博物館蔵)

やぐらの上で一遍(赤丸の人物)が弟子たちと一緒に鉦をうち、床を踏みならして踊念仏をしていて、

それをたくさんの人が見学している様子がうかがえますね。

この感じ、見覚えありませんか?

夏の風物詩であるアレです、アレアレ。

そう、盆踊りです!

シンガーのいるやぐらのまわりを、みんながゆったり踊りながらグルグルまわるアレです。

参加したことありますか!?

盆踊りは、踊念仏の流れをくむものとお盆の行事とが結びついてできたものなのではないか、と考えられています(諸説アリマス)。

1289年、およそ15年半にわたって各地を遊行してきた一遍ですが、過労と栄養不足により満50歳でこの世を去ることとなります。

このとき一遍は、所持していたものをすべて焼却しています。

すべてを捨てて、ただ念仏だけをたよりに極楽往生を遂げたのかもしれませんね。

・主著:なし(すべて焼却)

・弟子の書:『一遍上人語録』(いっぺんしょうにんごろく)

…一遍の死後、門弟たちが一遍のおしえなどを編集し、江戸時代に刊行したもの

・教義:すべての人が念仏をとなえれば救われると説く

踊念仏

* * *

以上が念仏をとなえる3つの宗派です。

イラストでまとめておきましょう。

イラストの中、赤字で書いてあるのはちょっとした覚え方です。

法然-浄土宗 :どちらもさんずいへん

親鸞-浄土真宗:どちらもシンがつく

一遍-時宗 :「いっぺん自習しよ」(いっぺんは一回という意味です、これって関西弁!?)。

こんな風に、なんでもいいので覚えちゃってください☆

おっ、イラストの奥に「専修念仏はんたーい!!」とか言ってるオボーサンがいますね!

続いて彼らを見ていきますよ~!!

プリントの右上にうつって旧仏教側の革新を見ていきましょう。

(2)旧仏教の革新

鎌倉新仏教に刺激され、旧仏教側も新たな動きを見せるようになります。

なんでもこのころの旧仏教は、権力と癒着したり、戒律を守らない僧侶があふれていたりと、腐りきっていたんだとか。

そこで、とりわけマジメなオボーサンたちが戒律の復興をスローガンに様々な改革をおこなうのです。

これからそのマジメなオボーサンたちを紹介してゆくのですが…

みなさんお名前が2つずつあるんですよね…

くっ…なんてことだ…ツラいけどがんばりましょう…

それから、登場する3つの宗派(学派)は、いずれも南都六宗です。

◎法相宗(ほっそうしゅう)

・貞慶(じょうけい)、または、解脱(げだつ)

1155年、貞慶は信西(しんぜい)こと藤原通憲(ふじわらのみちのり)の孫として生まれます。

信西…なんだか懐かしい名前が出てきましたねー!

何の事件で登場した人物か、覚えていますか…?

はーい、答えは1159年の平治の乱(へいじのらん)ですよー!

信西は、1156年に起こった保元の乱(ほうげんのらん)のあと、

後白河天皇(ごしらかわてんのう)のブレーンとして権勢を誇りますが、

平治の乱で自害に追い込まれたんでしたよね!

このとき、信西の息子たちは流罪に処せられるのですが、貞慶のお父さんもその一人です。

そんなこんなで、おじいちゃんとお父さんがエラいことになったため、

貞慶は満7歳ごろ、法相宗の興福寺(こうふくじ)に入り、ほどなく出家します。

しかし、このころの旧仏教は腐敗しています。

1180年、南都焼打ち(なんとやきうち)によって興福寺が炎上するさまを目の当たりにした貞慶は、

この腐敗をたださねばならないと痛感したことでしょう。

そうしてますます学びを深め、重要な勉強会でたびたび講師をつとめるに至りますが、

どうにも変わらない旧仏教界を嘆いた貞慶は、満38歳のとき、

京都にある笠置寺(かさぎでら)に隠遁(いんとん、世俗を捨てて隠れ住むこと)してしまいます。

このころ、京の町では法然の専修念仏が勢いを強めています。

その勢いは京にとどまらず、「念仏だけとなえてたらいい!戒律なんて守らなくていいんだー!!」みたいな解釈をするものまであらわれます。

そこで貞慶は、興福寺を代表して法然の専修念仏を批判する文書をあらわし、朝廷に提出します。

これが法然や親鸞の流罪につながるのです。

* * *

◎華厳宗(けごんしゅう)

・明恵(みょうえ)、または、高弁(こうべん)

まずは読み方、あきえさんではありませんよ(笑)、みょうえさんです。

1173年、明恵は紀伊国(きいのくに)に生まれます。

幼いころからすっごいイケメンだったようで、

お父さんは、そのビジュアルを活かして息子を宮中で働かせようと考えます。

でも、明恵の将来の夢はお坊さんなのです。

イケメンのままだとその夢は叶えられず、宮中に送られてしまいます。

そこで明恵は、アッツアツに焼いた火箸(ひばし)を顔にあて、傷をつけようと考えます。

さっそく火箸を火であぶってみたところ…

んー…どう見ても熱そうなんですよね~…

いきなり顔はコワイから、ちょっと腕で試してみようかな~…

ジュッ…

あっっっつーーーーーーーーッッッッ!!!!!(叫)

うん、そうよね、絶対に熱いよね。

というワケで、火箸で顔にヤケドをおわせることは断念します。

相変わらずイケメンの明恵ですが、満7歳ごろ、相次いで両親が他界してしまいます。

そこで、親戚をたよって京都の神護寺(じんごじ)に入り、出家して修行の日々を送ります。

幼いころからの夢を叶えてお坊さんになったワケですから、

明恵は華厳宗(けごんしゅう)をはじめ様々な学問を熱心に勉強し、

とくに仏教をひらいたお釈迦(しゃか)様が説いた戒律を重んじるようになります。

しかし満22歳ごろ、旧仏教界のゴタゴタがいやになって紀伊国に戻ってしまいます。

もちろん修行は続けるわけですが、明恵はここでトンデモナイことをおこないます。

幼くして両親を失った明恵は、お釈迦様を父のように尊敬しています。

それは、かつて旅先から神護寺にあるお釈迦様の像に対して、

「しばらく会えていませんが、どうしておられますか?早く帰ってあなたに会いたいです」

というようなお手紙を送ったほどです。

紀伊国でもっぱら修行中の明恵は、あるとき、お釈迦様が世俗と離れるため髪の毛を剃ったように、

自分もどこか体のパーツを削ぎ落とそうと考えます(エッ…)。

でもどこにしようか悩むヨネー…

眼をえぐり取ってしまったらお経が読めなくなっちゃうし、

鼻を削いでしまったら鼻水でお経を汚しちゃうし、

手を切り落としてしまったら印(いん)が結べなくなっちゃうし…

ヨシ、耳にしよう!(エェッッ…)

ということで、右の耳をそぎ落としてしまうのです!!(エェェッッッ…)。

いやもう明恵がやること、なんかいつも過激ーーーーーッッ!!!(震)

そんな明恵に、後鳥羽上皇(ごとばじょうこう)は山奥にあった神護寺の建物の1つを授けます。

明恵はこれを高山寺(こうざんじ、または、こうさんじ)として再興し、華厳宗の学びの場とします。

高山寺…

聞いたことありませんか…?

ホラ、院政期の文化で登場した…

あのウサギとかカエルのかわいい絵巻物…!

そうですそうです、「鳥獣戯画」(ちょうじゅうぎが)。

これを所蔵するお寺です。

ちなみに、明恵も『摧邪輪』(ざいじゃりん、または、さいじゃりん)という著書で、

法然の『選択本願念仏集』を批判しますが、このときすでに法然は亡くなっています。

* * *

◎律宗(りっしゅう)

・俊芿(しゅんじょう)、または、我禅(がぜん)

俊芿は1166年に肥後国(ひごのくに)で生まれますが、

生後間もなく道に捨てられていたところを救われ、お寺で育てられたんだとか。

やがて出家して、奈良や京都に足を運ぶなどして様々な仏教を熱心に学ぶものの、

目にするのは腐敗した旧仏教の姿ばかりです。

ショックを受けた俊芿は、宋(そう)にわたり、中国の天台宗や禅・律を学びます。

およそ13年におよぶ留学を終えた俊芿は、広い知識とたくさんのお経や書物を日本に持ち帰り、

その後、寄進された京都のお寺を泉涌寺(せんにゅうじ)として再興し、学びの場とします。

・叡尊(えいぞん)、または、思円(しえん)

1201年、大和国(やまとのくに)に生まれた叡尊は、幼いころにお母さんを亡くして出家し、

高野山(こうやさん)や東大寺(とうだいじ)などで学びます。

んが!

彼もまた腐敗した旧仏教界を目の当たりにしてしまい、戒律の復興を目指します。

僧侶は師匠たちから戒律を受ける受戒(じゅかい)の儀式にのぞみますが、

叡尊は「そもそもワタシに戒律を授けた師匠たち、戒律守ってないやん!」と気づき、

戒律を守ることを仏さまたちに誓う、という新しいスタイルの受戒を仲間たちとおこないます。

そして、荒れ果てた奈良の西大寺(さいだいじ)を再興して活動の拠点とし、

このころ差別の対象とされた非人(ひにん)に戒律を授けたり、食べ物をふるったりと、さまざまな慈善事業につとめます。

そのほか、橋の修造といった土木事業にも尽力し、非人から上皇にいたるまで幅広い信仰を集めます。

・忍性(にんしょう)、または、良観(りょうかん)

1217年、大和国に生まれた忍性は、叡尊の弟子となり、その慈善救済の志を受け継ぎます。

たとえば、ハンセン病(癩病、らいびょう)という感染症の患者を救済する福祉施設として、

奈良に北山十八間戸(きたやまじゅうはっけんど)をつくります。

(「十八間戸」部分、じゅうはちけんこ、とか、じゅうはちけんと、とか読み方イロイロです…)

当時の建物は、戦国時代に戦災に遭って失われてしまったのですが、

江戸時代に場所をうつして建てられた姿を現在も見ることができます(2010年撮影)。

全長およそ38メートルとめちゃくちゃ細長~い建物で、

カメラに全貌をおさめるのが難しいのですが(私の技術不足なだけかもですが…)、

内部は18の小部屋に仕切られているのだそうです(内部は通常非公開)。

また、布教のため関東にも赴き、

北条氏に招かれて鎌倉にある極楽寺(ごくらくじ)の実質的な開祖となります。

鎌倉でも飢饉で飢えた人々にお粥をふるまったり、病人・非人の救済に奔走するなど、慈善事業につとめます。

ほかにも、道路や橋をつくるなどの土木事業に尽力しています。

* * *

以上が旧仏教の改革に尽力した5人のオボーサンです。

イラストでまとめておきましょう。

ながーーーーーくなりましたね…すみません…

最後に解答を載せておきますね★

最後までお付き合いありがとうございました。

次回、プリントの残りを埋めていきましょう!

【参考文献】

五味文彦編『日本の時代史8 京・鎌倉の王権』(吉川弘文館、2003年)

奈良国立博物館編 『御遠忌八〇〇年記念特別展 解脱上人貞慶ー鎌倉仏教の本流ー』(奈良国立博物館・神奈川県立金沢文庫・読売新聞社、2012年)

http://www.hongutaisha.jp/一遍上人と熊野本宮大社/

https://chisan.or.jp/shinpukuji/center/workshop/forum/「魅力のある僧侶とは~明恵上人の生涯と思想、/

https://www.kyuhaku.jp/exhibition/img/s_45/myoe/myoe.pdf

【画像出典】

東京公立博物館研究情報アーカイブズ https://webarchives.tnm.jp/

にほんブログ村

鎌倉時代(8) [まとめプリント]

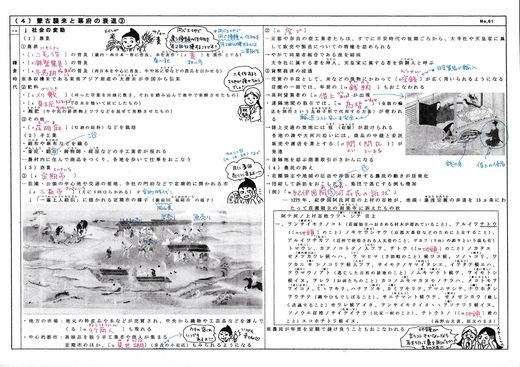

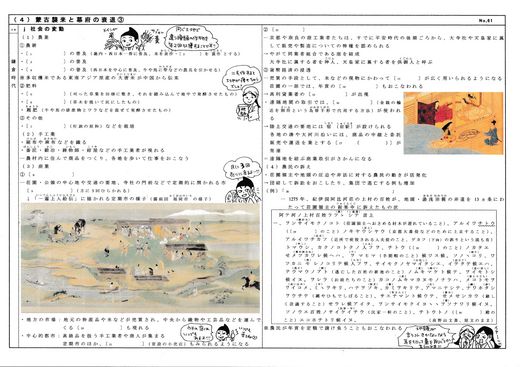

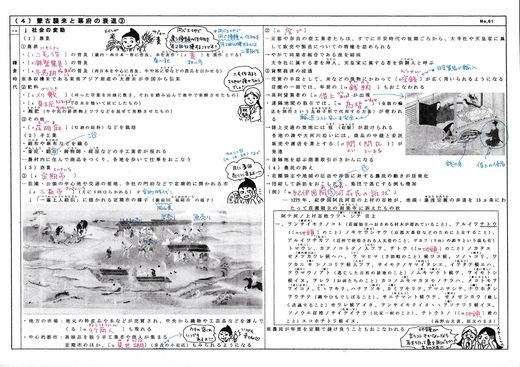

今日は、鎌倉時代の社会の変動について見ていきましょう。

(1)農業

①農耕

・二毛作(にもうさく)の普及

…二毛作とは、同じ土地で違う種類の作物を年2回収穫することで、

鎌倉時代には、少なくとも畿内・西日本一帯でおこなわれるようになっています。

メインの作物を表作(おもてさく)、そのあとに植える作物を裏作(うらさく)と呼び、

春~秋にかけて表作の米を、秋~冬にかけて裏作の麦を作る、というパターンが多かったようです。

ちなみに、同じ土地で同じ種類の作物を年2回収穫するのは二期作(にきさく)ですからね☆

・鉄製農具(てつせいのうぐ)の普及

…弥生時代から使われていますが、貴重品のため有力者からレンタルするケースがほとんどでした。

鎌倉時代には、多くの農民がマイ鉄製農具を持てるまでに普及したと考えられています。

・牛馬耕(ぎゅうばこう)の普及

…牛や馬に犂(からすき)という農具を引かせて土を深く掘り起こしたり、

馬に馬鍬(まぐわ)を引かせて土を砕いたりならしたりすることで、

鎌倉時代、西日本を中心に広がります。

人間とは格段にパワーの違う牛や馬の利用は、農作業の効率&生産力アップにつながります。

・大唐米(だいとうまい)の輸入

…東南アジア原産のイネの品種で、鎌倉時代に中国から伝来します。

災害に強くて多収穫なのがイイトコロなんですが、あんまりおいしくないらしいです…

(それゆえか、現在は栽培されていないそうです)

②肥料

二毛作によって土地が痩せてしまうこともあり、田畑に肥料をまくようになります。

・刈敷(かりしき)

…刈りとった草の茎や葉っぱを田んぼや畑に敷きつめ(ゆえに刈敷)、

人や牛・馬の力で地中に踏み込み、そこで腐らせたもの。

・草木灰(そうもくばい、または、そうもくかい)

…草や木を燃やして灰にしたもの。

主成分はカリウムで、連作によって酸性にかたむいた土壌を中和する働きがあります。

・厩肥(きゅうひ)

…牛や馬などの家畜の排泄物(はいせつぶつ)とワラなどを混ぜて腐らせたもの。

③その他

・荏胡麻(えごま)の栽培

…荏胡麻という植物の実を絞って、灯明(明かりのこと)用の油をとります。

(現在、荏胡麻油は健康食品として売られています。サラダにかけたりして食べると体にヨイそうな)

(2)手工業

・番匠(ばんしょう、建築を手がける技術者)

・鍛冶(かじ、熱して柔らかくした金属を鍛えて、刀などの武器や農具をつくる技術者)

・鋳物師(いもじ、溶かした金属を鋳型に流し入れ、鐘・鍋・釜などをつくる技術者)

・紺屋(こうや、糸や布を藍で染める技術者)

そのほか、絹布(けんぷ)や麻布(あさぬの)を織る者など、様々な手工業者が現れるようになり、

やがて自分たちの技術や商品を売り歩くようになります。

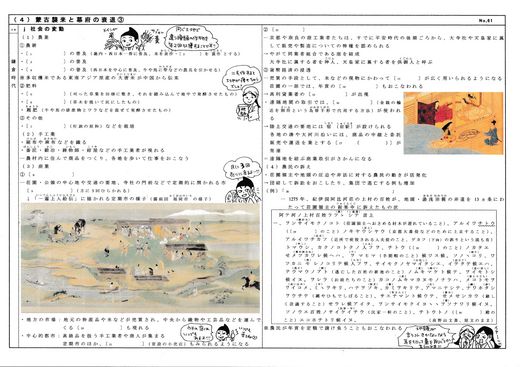

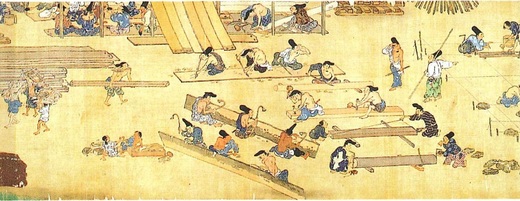

ちなみに、「春日権現験記」(かすがごんげんげんき)という絵巻物に描かれている番匠はこんな感じです。

様々な工具を使って、木を削ったりしている様子がよく分かりますね~。

(3)商業

①定期市(ていきいち)

荘園・公領の中心地や交通の要地、寺社の門前などで定期市が開かれるようになります。

これ、簡単に言うと「人がたくさん行き来する場所で、決まった日にお店が並ぶ」ということです。

関西では、毎月21日にひらかれる東寺(とうじ)の弘法市(こうぼういち)や、

毎月25日にひらかれる北野天満宮(きたのてんまんぐう)の天神市(てんじんいち)が有名で、

ローカルニュースで取り上げらることもしばしばです。

みなさんがお住まいの地域でもそんな市がひらかれているかもしれませんね。

ところで…

東寺…

北野天満宮…

なつかしいワードが出てきましたねー!

それぞれに縁(ゆかり)のある歴史上の人物名、出てきますか~?

まず、東寺(教王護国寺、きょうおうごこくじ)といえば…

弘法大師(こうぼうだいし)こと空海(くうかい)ですよね!

平安京の官寺(かんじ)である東寺を嵯峨天皇(さがてんのう)から賜わった人物です。

空海は3月21日に亡くなったので、東寺の弘法市は月命日である21日にひらかれています。

次に、北野天満宮といえば…

菅原道真(すがわらのみちざね)ですよね!

宇多天皇(うだてんのう)に重用され、遣唐使(けんとうし)派遣の停止を建議するなど活躍しますが、

醍醐天皇(だいごてんのう)の時代、藤原時平(ふじわらのときひら)の讒言(ざんげん)によって大宰権帥(だざいのごんのそち、または、だざいのごんのそつ)に左遷(させん)された人物です。

そんな菅原道真を天神様(てんじんさま)として祀(まつ)る北野天満宮では、

彼の誕生日が6月25日、命日が2月25日ということから、毎月25日に天神市がひらかれています。

さぁ、もろもろ復習したところで、定期市のお話に戻りましょう。

鎌倉時代の定期市は、たいてい月に3回ひらかれたようで、

これを三斎市(さんさいいち)と呼びます。

(室町時代になると月に6回に増えます、呼び方はもちろん六斎市(ろくさいいち)です)

三斎市がひらかれる日は、

それぞれの地域ごとに「毎月4のつく日(4日・14日・24日)」みたいに決まっていて、

四日市(よっかいち)をはじめ「○日市」という現在の地名は、そのころの名残なんだとか。

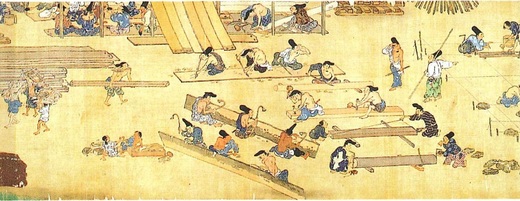

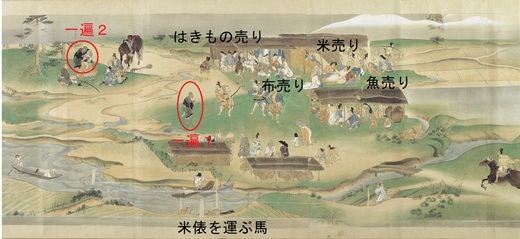

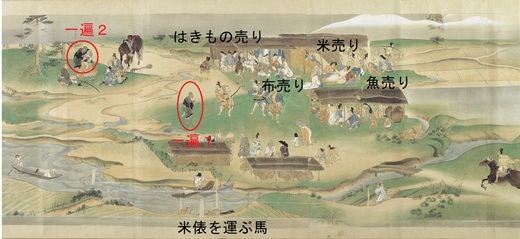

では、三斎市の様子を「一遍上人絵伝」(いっぺんしょうにんえでん)で見てみましょう。

次の場面には、備前国(びぜんのくに)の福岡市(ふくおかのいち)の様子が描かれています。

ところで備前国ってどこか分かりますか?福岡県じゃありませんからねー!

(分からない人はココで復習ですよ!)

(江戸時代に描かれた「一遍上人絵伝」の模本の一部、東京国立博物館蔵)

「一遍上人絵伝」って、鎌倉時代(5)でも紹介しましたけど、

そこかしこに一遍(いっぺん)という僧侶が描かれているんでしたよね!

さぁ~この場面、どこに一遍が描かれているか分かりますか~!?

2人いますよ~!!

正解はココです!!!(それぞれ「一遍1」・「一遍2」としています)

(前掲の画像に赤字と黒字で文字・図形を加筆)

まずは場面中央にいる一遍1を見てください。

3人の武士にからまれていますね!一遍ピンチ!!

一体なにがあったというのでしょう…

一遍1の目の前にいる武士を、便宜上「武士A」と呼んで説明します。

数時間前のことでしょうか、武士Aが帰宅します。

すると、自分が留守の間になんと奥さんが出家してしまっているではありませんか!

なんでも、一遍とかいうボーズの教えに感銘を受けちゃったんだって!!

(のちのち鎌倉文化で取り上げますが、一遍は時宗(じしゅう)という宗派の開祖です)

これに激怒した武士Aは、家来を引き連れて一遍を追いかけます。

そうしてようやく福岡市で一遍をつかまえ、刀に手をかけながらケンカ腰で一遍を問い詰めている、

というのが一遍1のシーンです。

ところがどっこい!

このあと武士Aもすっかり一遍の教えに感銘を受けてしまい、

たちまち木の下で一遍に髪をそってもらって出家しましたとさ、

というのが一遍2のシーンです。

ここでは一遍のスゴさは置いといて、福岡市の様子を見てください。

道路をはさんで建てられている簡単な小屋には、

はきもの・布・お米・お魚などなど、いろいろな商品がぎっしりと並んでいて、

それぞれのブースで売り買いがおこなわれている様子が見て取れますね。

このような三斎市では、農業の発達によって生まれた余剰生産物や、

手工業の発達などを背景に自分たちでつくった特産品を売っていたり、

はたまた行商人(ぎょうしょうにん)が都から運んできた珍しい品物も売っていたりします。

また、とくに大きな都市では、高級品を扱う手工業者や商人があつまり、

鎌倉時代末期になると常設の小売店である見世棚(みせだな)も現れます。

②座(ざ)

平安時代後期ごろから、商工業者たちは同業者団体である座を結成し、

大寺社や天皇家に属して製造・販売にまつわる特権を認めてもらうようになります。

座の構成員のうち、大寺社に属する者を神人(じにん)、天皇家に属する者を供御人(くごにん)と呼びます。

(詳しくは室町時代のまとめプリントで説明しますね~)

③貨幣経済の浸透

売買の手段として、貨幣が広く用いられるようになります。

たとえば、さきほどの「一遍上人絵伝」のなかにも、貨幣による取引の様子が描かれています。

(前掲の画像の一部を抜粋し、青丸を追加)

一遍1が武士Aにからまれているすぐ近く、青い丸で囲った部分を見てください。

右側にいる大きな笠をかぶった女性が手に持っている布を、左側にいる男性が買おうとしています。

ちょっと画質が悪くて見えにくいんですけど、

男性は、貨幣の真ん中に空いた穴にヒモをとおして束(たば)にしたものを持っていて、

どうやらこれで布の代金を支払うようです。

日本では、本朝十二銭(ほんちょうじゅうにせん)、または皇朝十二銭(こうちょうじゅうにせん)以来、

貨幣の鋳造をおこなっていません。

ということで、このころ使用している貨幣は、

日宋貿易(にっそうぼうえき)で中国から輸入した宋銭(そうせん)です。

これまで、取り引きはお米や絹布といった現物でおこなわれてきましたが、

軽くてかさばらない貨幣は使い勝手がよく、どんどん市場に浸透してゆきます。

とくに不特定多数の人々が取り引きをする三斎市では、貨幣での支払いが好まれたようです。

また、一部の荘園では、年貢をお金で納める銭納(せんのう)もはじまります。

もう1つ、「山王霊験記」(さんのうれいげんき)という絵巻物も見てみましょう。

ここにも貨幣の束が描かれています。

(久保惣美術館蔵)

これは、屏風の陰に隠れている赤い着物の女性が、困窮するあまり借金をしようとしているシーンです。

縁側の下に座っている男性は、女性の家に貨幣の束を持参した高利貸業者の使者です。

永仁の徳政令のところでも登場しましたが、このような高利貸業者を借上(かしあげ)と呼びます。

それから、この時代、高額の取り引きや遠隔地との取り引きも増えるのですが、

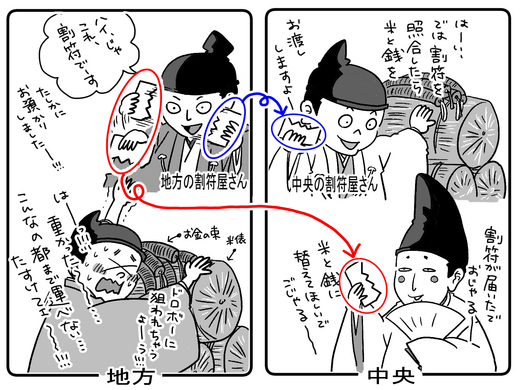

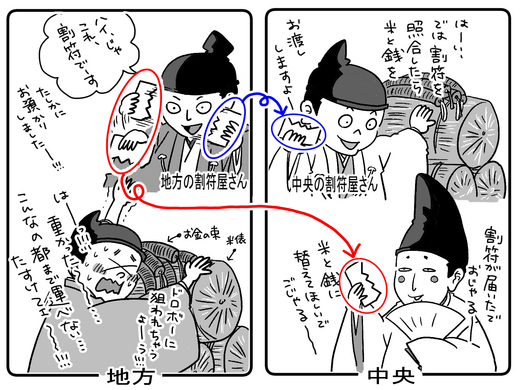

その場合は貨幣ではなく、為替(かわせ)というシステムが広く使われました。

これは、割符(さいふ)と呼ばれる為替手形(かわせてがた)を使って決済する方法です。

ややこしいので簡単なイラストで説明しますね~。

地方のAさん(左下の人)が、中央にいるBさん(右下の人)と高額な取り引きをする、

というパターンを見てみましょう。

まず、地方のAさんは、地方の割符屋(さいふや)さんに大量のお米やお金を持ち込みます。

すると、地方の割符屋さんは「お米をいくら、お金をいくら預かりました」、という為替手形(証明書的なもの)を発行します。

これが割符です。

次に、割符を半分に割り、片方(赤丸の割符)を地方のAさんに、もう片方(青丸の割符)を中央の割符屋さんに渡します。

その後、地方のAさんから割符の半分(赤丸の割符)を受け取った中央のBさんは、

中央の割符屋さんにそれを持ってゆき、

地方の割符屋さんから中央の割符屋さんに届けられたもう半分の割符(青丸の割符)と照合してもらいます。

そこで2つの割符がピッタリ合ったら、中央のBさんは、

地方のAさんが預けたのと同じ額のお米とお金を受け取ることができる、というワケです。

お米よりも貨幣、貨幣よりも割符で取り引きする方が、輸送コストがかかりませんもんね。

もちろん割符屋さんにいくらかの手数料を支払わなければなりませんが、

お米や貨幣の運送料や安全面を考えれば安いものです。

また、遠隔地との取り引きがさかんになるにつれ、交通の要地では様々なものが整備されるようになります。

陸上交通の要地には、宿(しゅく)とか宿駅(しゅくえき)と呼ばれるものが設けられます。

これは、長距離を移動する人や馬が食事や休息をとる場所です。

海上交通の要地には、問(とい)とか問丸(といまる)と呼ばれる業者が現れます。

商品の中継・委託販売・運送などなど、様々なことを請け負ってくれる運送業者さんです。

(4)農民の訴え

鎌倉時代、荘園領主や地頭の圧迫や非法に対して、

農民たちが団結して訴訟を起こしたり、集団で逃亡したりする例が増加します。

ではここで史料を1つご紹介しましょう。

1275年、紀伊国(きいのくに)にある阿氐河荘(あてがわのしょう)という荘園の百姓たちが、

地頭である湯浅宗親(ゆあさむねちか)のヒドさを13ヶ条にまとめ、

領家(りょうけ)の寂楽寺(じゃくらくじ)に訴えた申状の一部(4ヶ条目)です。

「紀伊国阿氐河荘民の訴状」(きいのくにあてがわしょうみんのそじょう)

阿テ河ノ上村百姓ラツゝ(謹)シ(ン脱落)テ言上

一、ヲンサイモク(御材木)ノコト、アルイワチトウ(〔1 〕)ノキヤウシヤウ(京上、京都大番役などのために上京すること)、アルイワチカフ(近夫、近所で使役される人夫役のこと、ゲカフ(下向)の誤りという説もアリ)トマウシ(申し)、カクノコトクノ人フ(人夫)ヲ、チトウ(〔1 〕)ノカタエせメツカワレ(責め使われ)候ヘハ、ヲ(テの誤り)マヒマ(手間暇)候ワス候。ソノヽコリ(残り)、ワツカニモレノコリテ候人フ(人夫)ヲ、サイモクノヤマイタシ(山出し)エ、イテタテ(出立て)候エハ、テウマウ(逃亡)ノアト(跡、逃亡した百姓の耕地のこと)ノムキ(麦)マケ(蒔け)ト候テ、ヲイモトシ(追い戻し)候イヌ。ヲレラ(俺ら、お前たちのこと)カコノムキ(麦)マカヌモノナラハ、メコトモ(妻と子ども)ヲヲイコメ(追い込め)、ミヽ(耳)ヲキリ、ハナヲソキ(削ぎ)、カミ(髪)ヲキリテ、アマ(尼)ニナシテ、ナワ(縄)ホタシ(絆)ヲウチテ(縄やひもでしばること)、サエナマント(苛まんと)候ウテ、せメ(責め)せンカウ(厳しく詮議(せんぎ)すること)せラレ候アイタ、ヲンサイモクイヨヽヽヲソ(遅)ナワリ候イヌ。ソノウエ百姓ノサイケイチウ(在家一宇、民家一軒のこと)、チトウトノ(〔1 〕殿)エコホチトリ候イヌ。(「高野山文書」、原文のまま)

たどたどしいカタカナで書かれていて読みにくいですが、農民たちの切実さが伝わってきますね…

史料中に何度も登場する「チトウ」、これ何のことか分かりますか?

そうです、農民たちにヒドいことばかり強いてくる地頭です!

なので、〔1 〕の空欄には地頭が入ります。

では、簡単に訳してみましょう。

阿氐河荘上村の百姓らが謹んで申し上げます。

一、荘園領主(領家の寂楽寺)におさめる材木が遅れていることについてですが、地頭(湯浅宗親)が上京するだとか、近所での人夫役だとか言っては多くの人夫をこき使うので、まったく労力と時間がありません。地頭に使われずにわずかに残った人夫を集め、材木切り出しのため山へゆこうとすると、地頭は「逃亡した百姓の耕地に麦をまけ」と言って追い返してしまいます。「お前たちがこの麦をまかないと、妻や子どもを家に閉じ込め、耳を切り、鼻を削ぎ、髪を切って尼にして、縄で縛って折檻するぞ」と厳しく詮議されるので、領家へおさめる材木がますます遅くなってしまったのです。その上、百姓の住む家が一軒、地頭に取り壊され、持って行かれてしまいました。

「ミヽヲキリ、ハナヲソキ」ですって!

いやぁぁぁぁーーー、地頭ヒドい!ヒドいわ!!

このような地頭との対決を通して、農民たちは経験を積み、つながりを強め、自立心を高めてゆくのです。

たいへん長くなってしまいました!

最後に解答を載せておきますね☆

次回の鎌倉時代(9)では、鎌倉仏教をまとめてゆきます!!

【画像出典】

東京公立博物館研究情報アーカイブズ https://webarchives.tnm.jp/

https://ja.wikipedia.org/wiki/春日権現験記絵

https://ja.wikipedia.org/wiki/山王霊験記

【参考文献】

近藤成一編『日本の時代史9 モンゴルの襲来』(吉川弘文館、2003年)

本郷恵子『日本の歴史6 京・鎌倉ふたつの王権』(小学館、2008年)

池田洋子「一遍上人絵伝(一遍聖絵)≪絵因果経≫との共通性」(名古屋造形大学紀要 26、2020年)

にほんブログ村

(1)農業

①農耕

・二毛作(にもうさく)の普及

…二毛作とは、同じ土地で違う種類の作物を年2回収穫することで、

鎌倉時代には、少なくとも畿内・西日本一帯でおこなわれるようになっています。

メインの作物を表作(おもてさく)、そのあとに植える作物を裏作(うらさく)と呼び、

春~秋にかけて表作の米を、秋~冬にかけて裏作の麦を作る、というパターンが多かったようです。

ちなみに、同じ土地で同じ種類の作物を年2回収穫するのは二期作(にきさく)ですからね☆

・鉄製農具(てつせいのうぐ)の普及

…弥生時代から使われていますが、貴重品のため有力者からレンタルするケースがほとんどでした。

鎌倉時代には、多くの農民がマイ鉄製農具を持てるまでに普及したと考えられています。

・牛馬耕(ぎゅうばこう)の普及

…牛や馬に犂(からすき)という農具を引かせて土を深く掘り起こしたり、

馬に馬鍬(まぐわ)を引かせて土を砕いたりならしたりすることで、

鎌倉時代、西日本を中心に広がります。

人間とは格段にパワーの違う牛や馬の利用は、農作業の効率&生産力アップにつながります。

・大唐米(だいとうまい)の輸入

…東南アジア原産のイネの品種で、鎌倉時代に中国から伝来します。

災害に強くて多収穫なのがイイトコロなんですが、あんまりおいしくないらしいです…

(それゆえか、現在は栽培されていないそうです)

②肥料

二毛作によって土地が痩せてしまうこともあり、田畑に肥料をまくようになります。

・刈敷(かりしき)

…刈りとった草の茎や葉っぱを田んぼや畑に敷きつめ(ゆえに刈敷)、

人や牛・馬の力で地中に踏み込み、そこで腐らせたもの。

・草木灰(そうもくばい、または、そうもくかい)

…草や木を燃やして灰にしたもの。

主成分はカリウムで、連作によって酸性にかたむいた土壌を中和する働きがあります。

・厩肥(きゅうひ)

…牛や馬などの家畜の排泄物(はいせつぶつ)とワラなどを混ぜて腐らせたもの。

③その他

・荏胡麻(えごま)の栽培

…荏胡麻という植物の実を絞って、灯明(明かりのこと)用の油をとります。

(現在、荏胡麻油は健康食品として売られています。サラダにかけたりして食べると体にヨイそうな)

(2)手工業

・番匠(ばんしょう、建築を手がける技術者)

・鍛冶(かじ、熱して柔らかくした金属を鍛えて、刀などの武器や農具をつくる技術者)

・鋳物師(いもじ、溶かした金属を鋳型に流し入れ、鐘・鍋・釜などをつくる技術者)

・紺屋(こうや、糸や布を藍で染める技術者)

そのほか、絹布(けんぷ)や麻布(あさぬの)を織る者など、様々な手工業者が現れるようになり、

やがて自分たちの技術や商品を売り歩くようになります。

ちなみに、「春日権現験記」(かすがごんげんげんき)という絵巻物に描かれている番匠はこんな感じです。

様々な工具を使って、木を削ったりしている様子がよく分かりますね~。

(3)商業

①定期市(ていきいち)

荘園・公領の中心地や交通の要地、寺社の門前などで定期市が開かれるようになります。

これ、簡単に言うと「人がたくさん行き来する場所で、決まった日にお店が並ぶ」ということです。

関西では、毎月21日にひらかれる東寺(とうじ)の弘法市(こうぼういち)や、

毎月25日にひらかれる北野天満宮(きたのてんまんぐう)の天神市(てんじんいち)が有名で、

ローカルニュースで取り上げらることもしばしばです。

みなさんがお住まいの地域でもそんな市がひらかれているかもしれませんね。

ところで…

東寺…

北野天満宮…

なつかしいワードが出てきましたねー!

それぞれに縁(ゆかり)のある歴史上の人物名、出てきますか~?

まず、東寺(教王護国寺、きょうおうごこくじ)といえば…

弘法大師(こうぼうだいし)こと空海(くうかい)ですよね!

平安京の官寺(かんじ)である東寺を嵯峨天皇(さがてんのう)から賜わった人物です。

空海は3月21日に亡くなったので、東寺の弘法市は月命日である21日にひらかれています。

次に、北野天満宮といえば…

菅原道真(すがわらのみちざね)ですよね!

宇多天皇(うだてんのう)に重用され、遣唐使(けんとうし)派遣の停止を建議するなど活躍しますが、

醍醐天皇(だいごてんのう)の時代、藤原時平(ふじわらのときひら)の讒言(ざんげん)によって大宰権帥(だざいのごんのそち、または、だざいのごんのそつ)に左遷(させん)された人物です。

そんな菅原道真を天神様(てんじんさま)として祀(まつ)る北野天満宮では、

彼の誕生日が6月25日、命日が2月25日ということから、毎月25日に天神市がひらかれています。

さぁ、もろもろ復習したところで、定期市のお話に戻りましょう。

鎌倉時代の定期市は、たいてい月に3回ひらかれたようで、

これを三斎市(さんさいいち)と呼びます。

(室町時代になると月に6回に増えます、呼び方はもちろん六斎市(ろくさいいち)です)

三斎市がひらかれる日は、

それぞれの地域ごとに「毎月4のつく日(4日・14日・24日)」みたいに決まっていて、

四日市(よっかいち)をはじめ「○日市」という現在の地名は、そのころの名残なんだとか。

では、三斎市の様子を「一遍上人絵伝」(いっぺんしょうにんえでん)で見てみましょう。

次の場面には、備前国(びぜんのくに)の福岡市(ふくおかのいち)の様子が描かれています。

ところで備前国ってどこか分かりますか?福岡県じゃありませんからねー!

(分からない人はココで復習ですよ!)

(江戸時代に描かれた「一遍上人絵伝」の模本の一部、東京国立博物館蔵)

「一遍上人絵伝」って、鎌倉時代(5)でも紹介しましたけど、

そこかしこに一遍(いっぺん)という僧侶が描かれているんでしたよね!

さぁ~この場面、どこに一遍が描かれているか分かりますか~!?

2人いますよ~!!

正解はココです!!!(それぞれ「一遍1」・「一遍2」としています)

(前掲の画像に赤字と黒字で文字・図形を加筆)

まずは場面中央にいる一遍1を見てください。

3人の武士にからまれていますね!一遍ピンチ!!

一体なにがあったというのでしょう…

一遍1の目の前にいる武士を、便宜上「武士A」と呼んで説明します。

数時間前のことでしょうか、武士Aが帰宅します。

すると、自分が留守の間になんと奥さんが出家してしまっているではありませんか!

なんでも、一遍とかいうボーズの教えに感銘を受けちゃったんだって!!

(のちのち鎌倉文化で取り上げますが、一遍は時宗(じしゅう)という宗派の開祖です)

これに激怒した武士Aは、家来を引き連れて一遍を追いかけます。

そうしてようやく福岡市で一遍をつかまえ、刀に手をかけながらケンカ腰で一遍を問い詰めている、

というのが一遍1のシーンです。

ところがどっこい!

このあと武士Aもすっかり一遍の教えに感銘を受けてしまい、

たちまち木の下で一遍に髪をそってもらって出家しましたとさ、

というのが一遍2のシーンです。

ここでは一遍のスゴさは置いといて、福岡市の様子を見てください。

道路をはさんで建てられている簡単な小屋には、

はきもの・布・お米・お魚などなど、いろいろな商品がぎっしりと並んでいて、

それぞれのブースで売り買いがおこなわれている様子が見て取れますね。

このような三斎市では、農業の発達によって生まれた余剰生産物や、

手工業の発達などを背景に自分たちでつくった特産品を売っていたり、

はたまた行商人(ぎょうしょうにん)が都から運んできた珍しい品物も売っていたりします。

また、とくに大きな都市では、高級品を扱う手工業者や商人があつまり、

鎌倉時代末期になると常設の小売店である見世棚(みせだな)も現れます。

②座(ざ)

平安時代後期ごろから、商工業者たちは同業者団体である座を結成し、

大寺社や天皇家に属して製造・販売にまつわる特権を認めてもらうようになります。

座の構成員のうち、大寺社に属する者を神人(じにん)、天皇家に属する者を供御人(くごにん)と呼びます。

(詳しくは室町時代のまとめプリントで説明しますね~)

③貨幣経済の浸透

売買の手段として、貨幣が広く用いられるようになります。

たとえば、さきほどの「一遍上人絵伝」のなかにも、貨幣による取引の様子が描かれています。

(前掲の画像の一部を抜粋し、青丸を追加)

一遍1が武士Aにからまれているすぐ近く、青い丸で囲った部分を見てください。

右側にいる大きな笠をかぶった女性が手に持っている布を、左側にいる男性が買おうとしています。

ちょっと画質が悪くて見えにくいんですけど、

男性は、貨幣の真ん中に空いた穴にヒモをとおして束(たば)にしたものを持っていて、

どうやらこれで布の代金を支払うようです。

日本では、本朝十二銭(ほんちょうじゅうにせん)、または皇朝十二銭(こうちょうじゅうにせん)以来、

貨幣の鋳造をおこなっていません。

ということで、このころ使用している貨幣は、

日宋貿易(にっそうぼうえき)で中国から輸入した宋銭(そうせん)です。

これまで、取り引きはお米や絹布といった現物でおこなわれてきましたが、

軽くてかさばらない貨幣は使い勝手がよく、どんどん市場に浸透してゆきます。

とくに不特定多数の人々が取り引きをする三斎市では、貨幣での支払いが好まれたようです。

また、一部の荘園では、年貢をお金で納める銭納(せんのう)もはじまります。

もう1つ、「山王霊験記」(さんのうれいげんき)という絵巻物も見てみましょう。

ここにも貨幣の束が描かれています。

(久保惣美術館蔵)

これは、屏風の陰に隠れている赤い着物の女性が、困窮するあまり借金をしようとしているシーンです。

縁側の下に座っている男性は、女性の家に貨幣の束を持参した高利貸業者の使者です。

永仁の徳政令のところでも登場しましたが、このような高利貸業者を借上(かしあげ)と呼びます。

それから、この時代、高額の取り引きや遠隔地との取り引きも増えるのですが、

その場合は貨幣ではなく、為替(かわせ)というシステムが広く使われました。

これは、割符(さいふ)と呼ばれる為替手形(かわせてがた)を使って決済する方法です。

ややこしいので簡単なイラストで説明しますね~。

地方のAさん(左下の人)が、中央にいるBさん(右下の人)と高額な取り引きをする、

というパターンを見てみましょう。

まず、地方のAさんは、地方の割符屋(さいふや)さんに大量のお米やお金を持ち込みます。

すると、地方の割符屋さんは「お米をいくら、お金をいくら預かりました」、という為替手形(証明書的なもの)を発行します。

これが割符です。

次に、割符を半分に割り、片方(赤丸の割符)を地方のAさんに、もう片方(青丸の割符)を中央の割符屋さんに渡します。

その後、地方のAさんから割符の半分(赤丸の割符)を受け取った中央のBさんは、

中央の割符屋さんにそれを持ってゆき、

地方の割符屋さんから中央の割符屋さんに届けられたもう半分の割符(青丸の割符)と照合してもらいます。

そこで2つの割符がピッタリ合ったら、中央のBさんは、

地方のAさんが預けたのと同じ額のお米とお金を受け取ることができる、というワケです。

お米よりも貨幣、貨幣よりも割符で取り引きする方が、輸送コストがかかりませんもんね。

もちろん割符屋さんにいくらかの手数料を支払わなければなりませんが、

お米や貨幣の運送料や安全面を考えれば安いものです。

また、遠隔地との取り引きがさかんになるにつれ、交通の要地では様々なものが整備されるようになります。

陸上交通の要地には、宿(しゅく)とか宿駅(しゅくえき)と呼ばれるものが設けられます。

これは、長距離を移動する人や馬が食事や休息をとる場所です。

海上交通の要地には、問(とい)とか問丸(といまる)と呼ばれる業者が現れます。

商品の中継・委託販売・運送などなど、様々なことを請け負ってくれる運送業者さんです。

(4)農民の訴え

鎌倉時代、荘園領主や地頭の圧迫や非法に対して、

農民たちが団結して訴訟を起こしたり、集団で逃亡したりする例が増加します。

ではここで史料を1つご紹介しましょう。

1275年、紀伊国(きいのくに)にある阿氐河荘(あてがわのしょう)という荘園の百姓たちが、

地頭である湯浅宗親(ゆあさむねちか)のヒドさを13ヶ条にまとめ、

領家(りょうけ)の寂楽寺(じゃくらくじ)に訴えた申状の一部(4ヶ条目)です。

「紀伊国阿氐河荘民の訴状」(きいのくにあてがわしょうみんのそじょう)

阿テ河ノ上村百姓ラツゝ(謹)シ(ン脱落)テ言上

一、ヲンサイモク(御材木)ノコト、アルイワチトウ(〔1 〕)ノキヤウシヤウ(京上、京都大番役などのために上京すること)、アルイワチカフ(近夫、近所で使役される人夫役のこと、ゲカフ(下向)の誤りという説もアリ)トマウシ(申し)、カクノコトクノ人フ(人夫)ヲ、チトウ(〔1 〕)ノカタエせメツカワレ(責め使われ)候ヘハ、ヲ(テの誤り)マヒマ(手間暇)候ワス候。ソノヽコリ(残り)、ワツカニモレノコリテ候人フ(人夫)ヲ、サイモクノヤマイタシ(山出し)エ、イテタテ(出立て)候エハ、テウマウ(逃亡)ノアト(跡、逃亡した百姓の耕地のこと)ノムキ(麦)マケ(蒔け)ト候テ、ヲイモトシ(追い戻し)候イヌ。ヲレラ(俺ら、お前たちのこと)カコノムキ(麦)マカヌモノナラハ、メコトモ(妻と子ども)ヲヲイコメ(追い込め)、ミヽ(耳)ヲキリ、ハナヲソキ(削ぎ)、カミ(髪)ヲキリテ、アマ(尼)ニナシテ、ナワ(縄)ホタシ(絆)ヲウチテ(縄やひもでしばること)、サエナマント(苛まんと)候ウテ、せメ(責め)せンカウ(厳しく詮議(せんぎ)すること)せラレ候アイタ、ヲンサイモクイヨヽヽヲソ(遅)ナワリ候イヌ。ソノウエ百姓ノサイケイチウ(在家一宇、民家一軒のこと)、チトウトノ(〔1 〕殿)エコホチトリ候イヌ。(「高野山文書」、原文のまま)

たどたどしいカタカナで書かれていて読みにくいですが、農民たちの切実さが伝わってきますね…

史料中に何度も登場する「チトウ」、これ何のことか分かりますか?

そうです、農民たちにヒドいことばかり強いてくる地頭です!

なので、〔1 〕の空欄には地頭が入ります。

では、簡単に訳してみましょう。

阿氐河荘上村の百姓らが謹んで申し上げます。

一、荘園領主(領家の寂楽寺)におさめる材木が遅れていることについてですが、地頭(湯浅宗親)が上京するだとか、近所での人夫役だとか言っては多くの人夫をこき使うので、まったく労力と時間がありません。地頭に使われずにわずかに残った人夫を集め、材木切り出しのため山へゆこうとすると、地頭は「逃亡した百姓の耕地に麦をまけ」と言って追い返してしまいます。「お前たちがこの麦をまかないと、妻や子どもを家に閉じ込め、耳を切り、鼻を削ぎ、髪を切って尼にして、縄で縛って折檻するぞ」と厳しく詮議されるので、領家へおさめる材木がますます遅くなってしまったのです。その上、百姓の住む家が一軒、地頭に取り壊され、持って行かれてしまいました。

「ミヽヲキリ、ハナヲソキ」ですって!

いやぁぁぁぁーーー、地頭ヒドい!ヒドいわ!!

このような地頭との対決を通して、農民たちは経験を積み、つながりを強め、自立心を高めてゆくのです。

たいへん長くなってしまいました!

最後に解答を載せておきますね☆

次回の鎌倉時代(9)では、鎌倉仏教をまとめてゆきます!!

【画像出典】

東京公立博物館研究情報アーカイブズ https://webarchives.tnm.jp/

https://ja.wikipedia.org/wiki/春日権現験記絵

https://ja.wikipedia.org/wiki/山王霊験記

【参考文献】

近藤成一編『日本の時代史9 モンゴルの襲来』(吉川弘文館、2003年)

本郷恵子『日本の歴史6 京・鎌倉ふたつの王権』(小学館、2008年)

池田洋子「一遍上人絵伝(一遍聖絵)≪絵因果経≫との共通性」(名古屋造形大学紀要 26、2020年)

にほんブログ村

鎌倉時代(7) [まとめプリント]

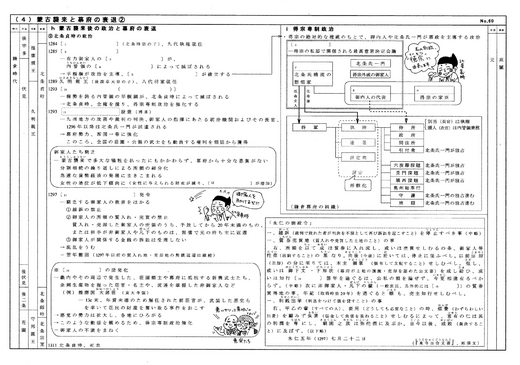

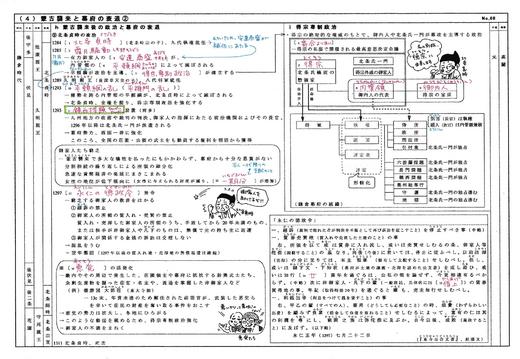

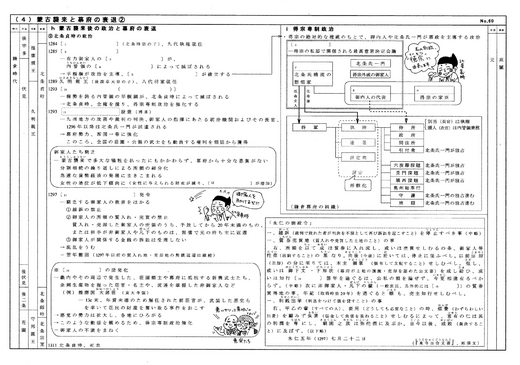

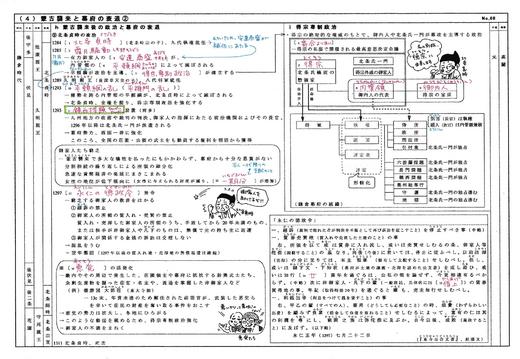

今日は9代目の執権(しっけん)である北条貞時(ほうじょうさだとき)の時代をまとめてゆきましょう。

1284年、8代執権・北条時宗(ほうじょうときむね)の急死をうけて、

息子の北条貞時が9代執権に就任します。

といっても北条貞時は満12歳という幼さなので、

有力御家人の安達泰盛(あだちやすもり)が補佐にあたります。

しかし、1285年に霜月騒動(しもつきそうどう)がおこり、

内管領(うちかんれい、または、ないかんれい)の平頼綱(たいらのよりつな)が、

安達泰盛を滅ぼしてしまいます。

これによって安達泰盛を支持してきた御家人たちは政治から排除され、

得宗専制政治(とくそうせんせいせいじ)が本格的に始まることになるのです。

では、その仕組みをプリントの右上で詳しく見てみましょう。

* * *

鎌倉時代のはじめ、政治を主導したのは将軍・源頼朝(みなもとのよりとも)です。

しかし、源頼朝の死後、鎌倉幕府は北条氏による執権政治(しっけんせいじ)へと移行し、

やがて執権・連署(れんしょ)・評定衆(ひょうじょうしゅう)で構成される評定(ひょうじょう)が、

合議で政治を進めるようになります。

が!

この時代!!

なんと将軍も評定も形骸化しちゃっているのです!!!

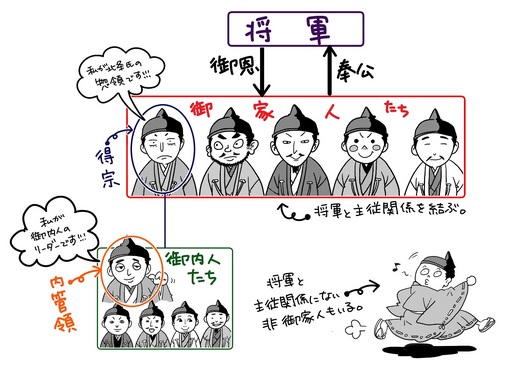

では一体誰に権力があるのかというと、得宗(とくそう)です。

得宗は「北条氏嫡流の惣領家」なんて小難しい言葉で説明されがちですが、

簡単に言えば「いっぱいいる北条氏のなかでいちばん血筋のよい北条氏」って感じです。

その得宗に仕える家臣たちを御内人(みうちびと、または、みうちにん)といい、

御内人のリーダーをとくに内管領と呼びます。

得宗は、内管領・北条氏一門・得宗の外戚(がいせき)にあたる御家人たちを私邸に招き、

しばしば寄合(よりあい)という会議をおこなうのですが、

この時代、その寄合こそが鎌倉幕府の最高意思決定機関になっておるのです!

得宗が自分ちに北条ファミリーとかを集めて政治を進めちゃっているのです!!

さらに、執権・連署はもちろんのこと、

引付衆(ひきつけしゅう)・六波羅探題(ろくはらたんだい)といった鎌倉幕府の重要ポストも、

北条氏がほとんど独占しているという状態です。

(侍所の長官である別当(べっとう)は執権が兼務するので北条氏が代々就任し、

侍所の次官である頭人(とうにん)は内管領が兼務することになっています)

また、1293年に博多に設置された鎮西探題(ちんぜいたんだい)も、

3年後に北条氏一門が派遣されたのをきっかけに、以降は代々北条氏の就任が続いていますし、

守護(しゅご)・地頭(じとう)も北条氏一門の任命が相次いでいます。

(鎌倉時代(2)のプリントに対応させるべく、空欄11番の点線枠を黄緑色でなぞっておいてください☆)

得宗専制政治のもと、北条氏の勢いはとどまることを知らないのです!!

* * *

ところで、執権と得宗ってナニがドウ違うのでしょう?

そもそもいつから執権イコール得宗じゃなくなったのでしょう??

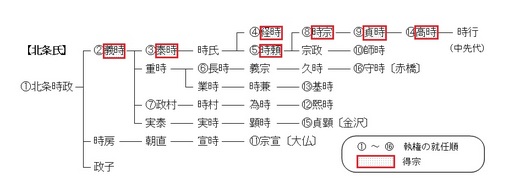

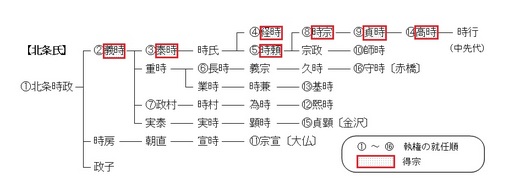

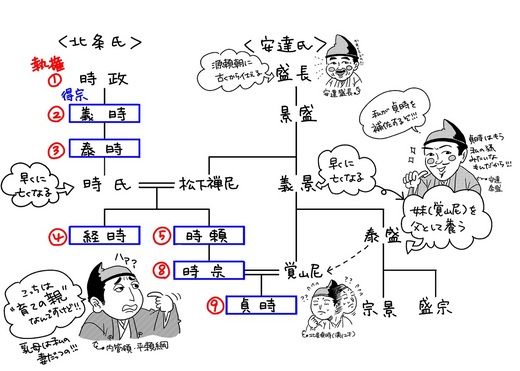

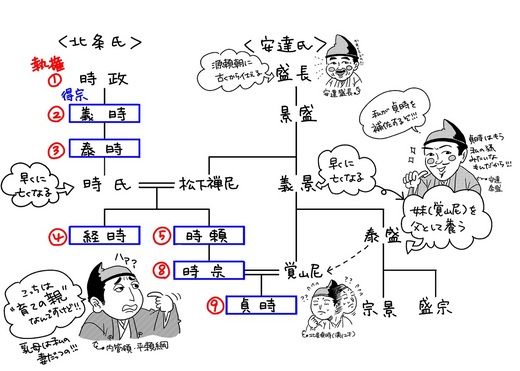

鎌倉時代(3)のプリントから北条氏の系図だけを切り取ったものがコレです ↓ 。

①~⑯の数字は執権の就任順で、赤で囲ってあるのが得宗です(北条時政を得宗とする場合もアリマス)。

これを見ると、得宗は代々嫡子(ちゃくし)が就任していることが分かりますね。

(北条時氏(ほうじょうときうじ)は得宗になる前に早逝、

北条経時(ほうじょうつねとき)は病気のため弟の北条時頼(ほうじょうときより)に得宗の座を譲る)

そして、執権イコール得宗じゃなくなるのは、6代執権のときであることが分かります。

このとき一体ナニがあったのでしょうか…

思い出してください…

1256年、5代執権・北条時頼が病に倒れますが、息子の北条時宗はまだ満5歳。

そこで、彼がオトナになるまでのツナギとして、

惣領の流れにはない北条氏から6代執権と7代執権が選ばれたじゃないですか!?

(ナニソレ忘れた!ってヒトは1274年のゴロ合わせを復習してくださいね☆)

6代執権と7代執権は惣領家の出身ではないので、得宗ではありません。

病気療養中とはいえ、得宗はあくまでも惣領家の北条時頼なのです。

その後、北条時頼は病から奇跡の復活を遂げ、

執権を差し置いて、得宗として政治をおこなうようになります。

こうして、執権イコール得宗ではなくなり、

執権ではなく、得宗が実権を握るようになり(執権の任免権も得宗にあります)、

執権が率いる評定ではなく、得宗がひらく寄合が政治の決定権を有するようになるのです。

* * *

プリントの左側に戻りましょう。

1289年、鎌倉幕府は7代将軍・惟康親王(これやすしんのう)を京に送りかえします。

得宗および執権の座に就いたばかりの幼い北条貞時に対して、

かれこれ20年も将軍の座に就いている満25歳の惟康親王の求心力を危ぶんだためです。

かわって、8代将軍として鎌倉に迎えるのは、

院政をおこなう時の権力者・後深草上皇(ごふかくさじょうこう)の息子である久明親王(ひさあきらしんのう、または、ひさあきしんのう)です。

鎌倉幕府的には、北条貞時よりちょっぴり年下の満13歳、ってのがポイントです♪

得宗周辺が将軍の任免に口出しできるほど、将軍は形骸化していますので、

もちろん将軍・久明親王にはなんの権力もありません。

その後、1308年には京に送りかえされ、

かわって満7歳の息子・守邦親王(もりくにしんのう)が9代将軍に就任します。

さて、霜月騒動のあと、政治を主導するのは内管領・平頼綱ですが、

彼は1293年、北条貞時によって滅ぼされてしまいます。

これを平頼綱の乱(たいらのよりつなのらん)とか、平禅門の乱(へいぜんもんのらん)と呼びます。

有力御家人・安達泰盛 → 内管領・平頼綱 → 得宗&執権・北条貞時、

という権力者の流れ、しっかり理解してくださいね★

では、いよいよ北条貞時の政治を見てゆきましょう。

1297年、彗星(すいせい)が観測されたことをきっかけに、

北条貞時は永仁の徳政令(えいにんのとくせいれい)を発します。

目的は、窮乏する御家人たちの救済で、

①越訴(おっそ、判決済みの訴訟の再審請求)の禁止

②御家人の所領の質入れ・売却の禁止

質入れ・売却した御家人の所領のうち、手放してから20年未満のもの、

または相手が非御家人や凡下(ぼんげ)のものは、無償で元の持ち主に返還

③御家人が関係する金銭の訴訟は受理しない

という3ヶ条で構成されています。

これによって訴訟があふれかえるなどの混乱が生じ、翌年、撤回しています。

(ただし、1297年以前に御家人同士でやりとりした質入れ地・売却地の無償返還だけは残ります)

1301年、彗星が観測されたことをきっかけに北条貞時は出家し(彗星に影響されすぎやん…)、

息子はまだ幼すぎるため、イトコを10代目の執権に任命します。

その後、北条氏一門のなかでゴタゴタが起こったりしてすっかりヤル気を失った北条貞時は、

酒に溺れるようになり、寄合にも顔を出さなくなってしまいます。

これにより、得宗専制政治は内管領の長崎氏(ながさきし)などによって進めらるようになるのです。

ところで!

このころ、畿内(きない)やその周辺で、悪党(あくとう)の動きが活発化します。

悪党は、単純に「悪いヤツら」という意味ではなくて、

社会秩序を乱す集団をさします(それは悪いヤツらかもしれない…笑)。

余剰生産物を蓄えて富を得る荘官(しょうかん)・名主(みょうしゅ)や、

流通を掌握して力をつける新興武士などが、

その経済力を背景に、荘園制度や鎌倉幕府に抵抗をみせるようになるのです。

(悪党についてはまたのちのち詳しく紹介します)

このような動揺をしずめるため、鎌倉幕府は得宗専制政治を強化しますが、

御家人の不満を招いてしまいます。

そして1311年、北条貞時はこの世を去り、

満7歳の息子・北条高時(ほうじょうたかとき)が得宗となります。

彼が執権の座に就くのは5年後のことで、

その間、10代目・11代目・12代目・13代目の執権が就任しますが、

彼らは完全なるツナギなので覚えなくてケッコーです!

覚えるべき次の執権は、14代執権の得宗・北条高時ですからねーー!!

では、最後にプリントの解答を載せておきましょう。

次回の鎌倉時代(8)では、社会の変動をまとめていきますよー!

【参考文献】

近藤成一編『日本の時代史9 モンゴルの襲来』(吉川弘文館、2003年)

本郷恵子『日本の歴史6 京・鎌倉ふたつの王権』(小学館、2008年)

にほんブログ村

1284年、8代執権・北条時宗(ほうじょうときむね)の急死をうけて、

息子の北条貞時が9代執権に就任します。

といっても北条貞時は満12歳という幼さなので、

有力御家人の安達泰盛(あだちやすもり)が補佐にあたります。

しかし、1285年に霜月騒動(しもつきそうどう)がおこり、

内管領(うちかんれい、または、ないかんれい)の平頼綱(たいらのよりつな)が、

安達泰盛を滅ぼしてしまいます。

これによって安達泰盛を支持してきた御家人たちは政治から排除され、

得宗専制政治(とくそうせんせいせいじ)が本格的に始まることになるのです。

では、その仕組みをプリントの右上で詳しく見てみましょう。

* * *

鎌倉時代のはじめ、政治を主導したのは将軍・源頼朝(みなもとのよりとも)です。

しかし、源頼朝の死後、鎌倉幕府は北条氏による執権政治(しっけんせいじ)へと移行し、

やがて執権・連署(れんしょ)・評定衆(ひょうじょうしゅう)で構成される評定(ひょうじょう)が、

合議で政治を進めるようになります。

が!

この時代!!

なんと将軍も評定も形骸化しちゃっているのです!!!

では一体誰に権力があるのかというと、得宗(とくそう)です。

得宗は「北条氏嫡流の惣領家」なんて小難しい言葉で説明されがちですが、

簡単に言えば「いっぱいいる北条氏のなかでいちばん血筋のよい北条氏」って感じです。

その得宗に仕える家臣たちを御内人(みうちびと、または、みうちにん)といい、

御内人のリーダーをとくに内管領と呼びます。

得宗は、内管領・北条氏一門・得宗の外戚(がいせき)にあたる御家人たちを私邸に招き、

しばしば寄合(よりあい)という会議をおこなうのですが、

この時代、その寄合こそが鎌倉幕府の最高意思決定機関になっておるのです!

得宗が自分ちに北条ファミリーとかを集めて政治を進めちゃっているのです!!

さらに、執権・連署はもちろんのこと、

引付衆(ひきつけしゅう)・六波羅探題(ろくはらたんだい)といった鎌倉幕府の重要ポストも、

北条氏がほとんど独占しているという状態です。

(侍所の長官である別当(べっとう)は執権が兼務するので北条氏が代々就任し、

侍所の次官である頭人(とうにん)は内管領が兼務することになっています)

また、1293年に博多に設置された鎮西探題(ちんぜいたんだい)も、

3年後に北条氏一門が派遣されたのをきっかけに、以降は代々北条氏の就任が続いていますし、

守護(しゅご)・地頭(じとう)も北条氏一門の任命が相次いでいます。

(鎌倉時代(2)のプリントに対応させるべく、空欄11番の点線枠を黄緑色でなぞっておいてください☆)

得宗専制政治のもと、北条氏の勢いはとどまることを知らないのです!!

* * *

ところで、執権と得宗ってナニがドウ違うのでしょう?

そもそもいつから執権イコール得宗じゃなくなったのでしょう??

鎌倉時代(3)のプリントから北条氏の系図だけを切り取ったものがコレです ↓ 。

①~⑯の数字は執権の就任順で、赤で囲ってあるのが得宗です(北条時政を得宗とする場合もアリマス)。

これを見ると、得宗は代々嫡子(ちゃくし)が就任していることが分かりますね。

(北条時氏(ほうじょうときうじ)は得宗になる前に早逝、

北条経時(ほうじょうつねとき)は病気のため弟の北条時頼(ほうじょうときより)に得宗の座を譲る)

そして、執権イコール得宗じゃなくなるのは、6代執権のときであることが分かります。

このとき一体ナニがあったのでしょうか…

思い出してください…

1256年、5代執権・北条時頼が病に倒れますが、息子の北条時宗はまだ満5歳。

そこで、彼がオトナになるまでのツナギとして、

惣領の流れにはない北条氏から6代執権と7代執権が選ばれたじゃないですか!?

(ナニソレ忘れた!ってヒトは1274年のゴロ合わせを復習してくださいね☆)

6代執権と7代執権は惣領家の出身ではないので、得宗ではありません。

病気療養中とはいえ、得宗はあくまでも惣領家の北条時頼なのです。

その後、北条時頼は病から奇跡の復活を遂げ、

執権を差し置いて、得宗として政治をおこなうようになります。

こうして、執権イコール得宗ではなくなり、

執権ではなく、得宗が実権を握るようになり(執権の任免権も得宗にあります)、

執権が率いる評定ではなく、得宗がひらく寄合が政治の決定権を有するようになるのです。

* * *

プリントの左側に戻りましょう。

1289年、鎌倉幕府は7代将軍・惟康親王(これやすしんのう)を京に送りかえします。

得宗および執権の座に就いたばかりの幼い北条貞時に対して、

かれこれ20年も将軍の座に就いている満25歳の惟康親王の求心力を危ぶんだためです。

かわって、8代将軍として鎌倉に迎えるのは、

院政をおこなう時の権力者・後深草上皇(ごふかくさじょうこう)の息子である久明親王(ひさあきらしんのう、または、ひさあきしんのう)です。

鎌倉幕府的には、北条貞時よりちょっぴり年下の満13歳、ってのがポイントです♪

得宗周辺が将軍の任免に口出しできるほど、将軍は形骸化していますので、

もちろん将軍・久明親王にはなんの権力もありません。

その後、1308年には京に送りかえされ、

かわって満7歳の息子・守邦親王(もりくにしんのう)が9代将軍に就任します。

さて、霜月騒動のあと、政治を主導するのは内管領・平頼綱ですが、

彼は1293年、北条貞時によって滅ぼされてしまいます。

これを平頼綱の乱(たいらのよりつなのらん)とか、平禅門の乱(へいぜんもんのらん)と呼びます。

有力御家人・安達泰盛 → 内管領・平頼綱 → 得宗&執権・北条貞時、

という権力者の流れ、しっかり理解してくださいね★

では、いよいよ北条貞時の政治を見てゆきましょう。

1297年、彗星(すいせい)が観測されたことをきっかけに、

北条貞時は永仁の徳政令(えいにんのとくせいれい)を発します。

目的は、窮乏する御家人たちの救済で、

①越訴(おっそ、判決済みの訴訟の再審請求)の禁止

②御家人の所領の質入れ・売却の禁止

質入れ・売却した御家人の所領のうち、手放してから20年未満のもの、

または相手が非御家人や凡下(ぼんげ)のものは、無償で元の持ち主に返還

③御家人が関係する金銭の訴訟は受理しない

という3ヶ条で構成されています。

これによって訴訟があふれかえるなどの混乱が生じ、翌年、撤回しています。

(ただし、1297年以前に御家人同士でやりとりした質入れ地・売却地の無償返還だけは残ります)

1301年、彗星が観測されたことをきっかけに北条貞時は出家し(彗星に影響されすぎやん…)、

息子はまだ幼すぎるため、イトコを10代目の執権に任命します。

その後、北条氏一門のなかでゴタゴタが起こったりしてすっかりヤル気を失った北条貞時は、

酒に溺れるようになり、寄合にも顔を出さなくなってしまいます。

これにより、得宗専制政治は内管領の長崎氏(ながさきし)などによって進めらるようになるのです。

ところで!

このころ、畿内(きない)やその周辺で、悪党(あくとう)の動きが活発化します。

悪党は、単純に「悪いヤツら」という意味ではなくて、

社会秩序を乱す集団をさします(それは悪いヤツらかもしれない…笑)。

余剰生産物を蓄えて富を得る荘官(しょうかん)・名主(みょうしゅ)や、

流通を掌握して力をつける新興武士などが、

その経済力を背景に、荘園制度や鎌倉幕府に抵抗をみせるようになるのです。

(悪党についてはまたのちのち詳しく紹介します)

このような動揺をしずめるため、鎌倉幕府は得宗専制政治を強化しますが、

御家人の不満を招いてしまいます。

そして1311年、北条貞時はこの世を去り、

満7歳の息子・北条高時(ほうじょうたかとき)が得宗となります。

彼が執権の座に就くのは5年後のことで、

その間、10代目・11代目・12代目・13代目の執権が就任しますが、

彼らは完全なるツナギなので覚えなくてケッコーです!

覚えるべき次の執権は、14代執権の得宗・北条高時ですからねーー!!

では、最後にプリントの解答を載せておきましょう。

次回の鎌倉時代(8)では、社会の変動をまとめていきますよー!

【参考文献】

近藤成一編『日本の時代史9 モンゴルの襲来』(吉川弘文館、2003年)

本郷恵子『日本の歴史6 京・鎌倉ふたつの王権』(小学館、2008年)

にほんブログ村

☆おしらせ☆ [その他]

近世公家研究のパイオニアである西村慎太郎先生の著書、

『そもそもお公家さんってなに!?近世公家のライフ&ワーク』が現代書館さまより刊行されます。

僭越ながら、表紙と本文のイラストを手がけさせていただきました。

書店に並ぶのは3月7日ごろだそうで、ただいま現代書館さまのHPにて予約受付中です。

(期間限定で送料無料キャンペーンをしているんだそうですよ!!)

大学・大学院では幕末期の朝廷を研究していたので、本文の校閲もおこなわせていただきました。

手持ちの公家の日記(古文書)を読んだり、論文を読んだり…

久々に「日本史の研究」に携わることができ、よい勉強になりました。

でも…でもでも…

やっぱりお公家さんがナニモノなのかよく分かりません!(笑)

謎すぎるーーーッッ!!

そんなお公家さんの具体例がしこたま掲載されている本書、

お手にとっていただけたら幸いです☆

『そもそもお公家さんってなに!?近世公家のライフ&ワーク』が現代書館さまより刊行されます。

僭越ながら、表紙と本文のイラストを手がけさせていただきました。

書店に並ぶのは3月7日ごろだそうで、ただいま現代書館さまのHPにて予約受付中です。

(期間限定で送料無料キャンペーンをしているんだそうですよ!!)

大学・大学院では幕末期の朝廷を研究していたので、本文の校閲もおこなわせていただきました。

手持ちの公家の日記(古文書)を読んだり、論文を読んだり…

久々に「日本史の研究」に携わることができ、よい勉強になりました。

でも…でもでも…

やっぱりお公家さんがナニモノなのかよく分かりません!(笑)

謎すぎるーーーッッ!!

そんなお公家さんの具体例がしこたま掲載されている本書、

お手にとっていただけたら幸いです☆

1297年 永仁の徳政令を出す [年号のゴロ合わせ]

平禅門の乱(へいぜんもんのらん)のあと、政治を主導するのは、

9代執権(しっけん)である得宗(とくそう)の北条貞時(ほうじょうさだとき)です。

彼にとってもっぱらの課題は、窮乏する御家人たちを救うことです。

そもそもなぜこのころの御家人がビンボーに苦しんでいるのかというと、

・元寇(げんこう)ですごく頑張ったのに、満足なゴホウビがもらえていない

・分割相続(ぶんかつそうぞく)の繰り返しで所領が細分化してしまった

・急速な貨幣経済の進展に巻き込まれてしまった

などが原因としてあげられます。

そんななか、1297年2月に彗星(すいせい)が観測されます。

この天体ショー、当時は不吉なことが起こる前触れだと考えられており、

為政者はその災いを避けるため、なにかよいことを行わなければなりませんでした。

そこで翌3月、北条貞時は窮乏する御家人たちを救うため、

永仁の徳政令(えいにんのとくせいれい)を出すのです。

まずは史料を見てみましょう。

これは3月に出したものをふまえて作った、より詳しい内容の法令です。

一、越訴(おっそ、裁判で敗れた者が判決を不服として再び訴訟を起こすこと)を停止(ちょうじ)すべき事(中略)

一、質券(しちけん)売買地(質入れや売買した土地のこと)の事

右、所領を以(もっ)て或(あるい)は質券に入れ流し、或いは売買せしむるの条、御家人等侘傺(たてい、困窮すること)の基(もとい)なり。向後(きょうこう、今後)に於(お)いては、停止に従ふべし。以前沽却(こきゃく、売却すること)の分に至りては、本主領掌(りょうしょう、領有して支配すること)せしむべし。但(ただ)し、或いは御下文(おんくだしぶみ)・下知状(げちじょう、いずれも幕府が土地の譲渡・売却を認めた公文書のこと)を成し給(たま)ひ、或いは知行〔1 〕箇年を過ぐるは、公私の領を論ぜず、今更(いまさら)相違有るべからず。(中略)次に非御家人・凡下の輩(ぼんげのともがら、一般庶民のこと、具体的には〔2 〕をさす)の質券買得地の事。年紀(取得時効20年)を過ぐると雖(いえど)も、売主知行せしむべし。

一、利銭出挙(りせんすいこ、利息をつけて銭を貸すこと)の事

右、甲乙の輩(すべての人ということ)、要用(どうしても必要なこと)の時、煩費(はんぴ、わずらわしい出費のこと)を顧みず負累(ふるい、借金して負債を重ねること)せしむるによって、富有(ふゆう)の仁は其の利潤を専(もはら)にし、窮困(きゅうこん)之族(やから)は弥(いよいよ)侘傺に及ぶか。自今(じこん)以後、成敗(せいばい、裁決すること)に及ばず。(以下略)

空欄にあてはまる語句は、

1…廿(にじゅう、20をあらわす漢字ですー)

2…借上(かしあげ、高利貸し(こうりがし)のこと)

です。

この3ヶ条を訳してみましょう。

一、判決済みの訴訟の再審請求を受理しない事

一、質流れになったり、売買した土地の事

右については、所領を質に入れて流したり、売却することは御家人たちが困窮するもとである。今後はこれを禁止する。以前に売却した土地については、本来の持ち主(御家人)に取り返させ、支配させよ。ただし、買ったあとに幕府から下文や下知状をもって公認されていたり、いまの持ち主がすでに20年以上その土地を支配している場合は、公領・私領にかかわりなく、今さら現状を変更することはしない。(中略)次に非御家人や高利貸が質流れや買い取った土地については、何年たっていようとも、売主の御家人が支配すべきである。

一、利息をつけて銭を貸す事

これについて、だれでも金が必要なときは、わずらわしい出費を考えずに借金を重ねるので、金持ちは利潤をますます増やし、貧乏人はますます困窮するようになると思われる。今後、幕府はこの訴訟をいっさい取り上げない。

てな感じです。

それぞれの条文を簡単にまとめると、

□ 1条目:越訴の禁止

□ 2条目:御家人が所領を質に入れたり売却することを禁止

すでに質に入れたり、売却してしまった所領は、もとの持ち主である御家人に返還する

※ただし条件つき

□ 3条目:御家人が関係する金銭の訴訟は受理しない

となります。

なかでも永仁の徳政令といえば、やっぱ2条目ですよねー!

貧しさのあまりお金にかえた所領がなんと返ってくる!!ってやつ!!!

ただ、さっきの2条目のところに「※ただし条件つき」って書いてるんですよねー。

そうなんです!

無条件で所領が返ってくるわけではないのです!!

いろいろ条件をクリアしないといかんのです!!!

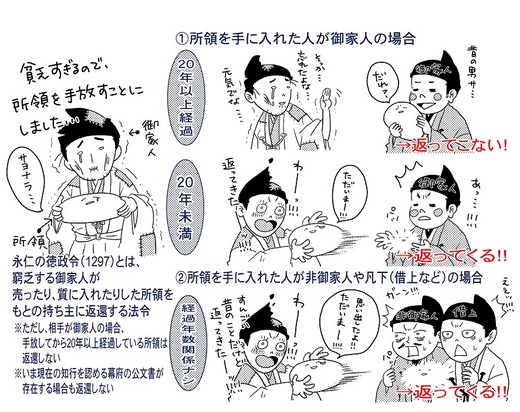

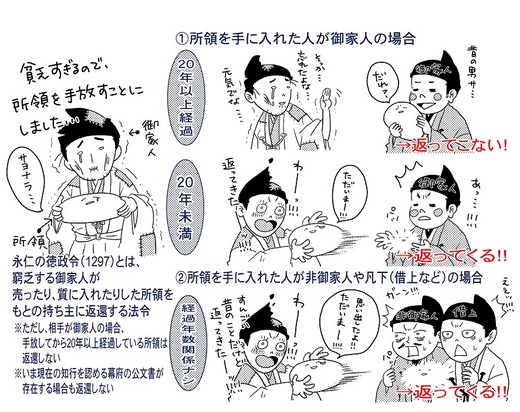

ややこしいので、まずはイラストにしてみましょうー。

情報詰め込みすぎでスミマセン…

順を追って見ていきますね。

あるとき、ビンボーに苦しむ御家人は、

先祖代々守ってきた所領を泣く泣く売ったり質に入れたりしてお金を工面(くめん)し、

家族や家臣を養い暮らしておりました。

(彼のことは、以降〔元の持ち主〕と表現します)

そんななか、1297年に永仁の徳政令が出されます!

条件を満たせば、泣く泣く手放したあの所領が〔元の持ち主〕のもとに戻ってくるとゆーのです!!

その条件は、〔元の持ち主〕から所領を手に入れた人物(以降、〔いまの持ち主〕と表現します)が、

御家人か、御家人じゃないか、

また所領を手放してから何年経っているか、

で変わってきます

①〔いまの持ち主〕が御家人の場合

・〔元の持ち主〕が所領を手放してから20年以上経過している⇒返ってこない!

だって、〔いまの持ち主〕である御家人はもうかれこれ20年以上その所領を支配してるんですよ?

それだけ長いこと支配してるんだから、その所領はそのまま〔いまの持ち主〕のもので決定!!

ってことです。

・〔元の持ち主〕が所領を手放してから20年経っていない⇒返ってくる!!

〔いまの持ち主〕がその所領を手に入れてからまだ日が浅いので、〔元の持ち主〕に返しましょう!

ってことです。

つまり、御家人同士でやりとりをした所領は、それから20年たっているかどうかが分かれ道となるのです。

②〔いまの持ち主〕が御家人じゃない場合

・経過年数とか関係なし⇒とにかく返ってくる!!

エーーーーーッッ!そんなんアリ!?って感じですよねーーーー…

御家人を救済するための法令だからって、御家人じゃない人の冷遇っぷりがスゴい!!

いやーこれは不平等ですよねー…

モメる、ゼッタイにモメるやつ…

まずは〔いまの持ち主〕にその所領を手放してもらうための訴訟を起こすわけですが、

そんな訴訟がすんなり進むとは思えません。

そもそも〔元の持ち主〕からその所領を手に入れた人が、また別の人に売って、その人がさらにまた別の人に売って…とか繰り返してたら、本当の持ち主が誰なのかを特定することすら難しいワケです。

モメる、ゼッッタイにモメるやつ…

一応、〔いまの持ち主〕が20年以上その所領を知行(ちぎょう)している場合、

または〔いまの持ち主〕が知行していることを認める鎌倉幕府の公文書がある場合は、

返還の対象外と規定してはいるのですが…

おっそろしーほどの訴訟が鎌倉に押し寄せることになります!

やっぱりねーーーーッッ!!

1条目で越訴を禁止しているのは、それを見越してのことなのかもしれません…

ともあれ、永仁の徳政令は一部をのぞいて1298年2月に停止されてしまいます。

(もともと1年間だけの時限立法だった、という説もあります)

それでは、今日のゴロ合わせ。

次回は鎌倉時代(7)のまとめプリントです。

北条貞時の政治の復習と、得宗専制政治をまとめてゆきます☆

【参考文献】

近藤成一編『日本の時代史9 モンゴルの襲来』(吉川弘文館、2003年)

にほんブログ村

9代執権(しっけん)である得宗(とくそう)の北条貞時(ほうじょうさだとき)です。

彼にとってもっぱらの課題は、窮乏する御家人たちを救うことです。

そもそもなぜこのころの御家人がビンボーに苦しんでいるのかというと、

・元寇(げんこう)ですごく頑張ったのに、満足なゴホウビがもらえていない

・分割相続(ぶんかつそうぞく)の繰り返しで所領が細分化してしまった

・急速な貨幣経済の進展に巻き込まれてしまった

などが原因としてあげられます。

そんななか、1297年2月に彗星(すいせい)が観測されます。

この天体ショー、当時は不吉なことが起こる前触れだと考えられており、

為政者はその災いを避けるため、なにかよいことを行わなければなりませんでした。

そこで翌3月、北条貞時は窮乏する御家人たちを救うため、

永仁の徳政令(えいにんのとくせいれい)を出すのです。

まずは史料を見てみましょう。

これは3月に出したものをふまえて作った、より詳しい内容の法令です。

一、越訴(おっそ、裁判で敗れた者が判決を不服として再び訴訟を起こすこと)を停止(ちょうじ)すべき事(中略)

一、質券(しちけん)売買地(質入れや売買した土地のこと)の事

右、所領を以(もっ)て或(あるい)は質券に入れ流し、或いは売買せしむるの条、御家人等侘傺(たてい、困窮すること)の基(もとい)なり。向後(きょうこう、今後)に於(お)いては、停止に従ふべし。以前沽却(こきゃく、売却すること)の分に至りては、本主領掌(りょうしょう、領有して支配すること)せしむべし。但(ただ)し、或いは御下文(おんくだしぶみ)・下知状(げちじょう、いずれも幕府が土地の譲渡・売却を認めた公文書のこと)を成し給(たま)ひ、或いは知行〔1 〕箇年を過ぐるは、公私の領を論ぜず、今更(いまさら)相違有るべからず。(中略)次に非御家人・凡下の輩(ぼんげのともがら、一般庶民のこと、具体的には〔2 〕をさす)の質券買得地の事。年紀(取得時効20年)を過ぐると雖(いえど)も、売主知行せしむべし。

一、利銭出挙(りせんすいこ、利息をつけて銭を貸すこと)の事

右、甲乙の輩(すべての人ということ)、要用(どうしても必要なこと)の時、煩費(はんぴ、わずらわしい出費のこと)を顧みず負累(ふるい、借金して負債を重ねること)せしむるによって、富有(ふゆう)の仁は其の利潤を専(もはら)にし、窮困(きゅうこん)之族(やから)は弥(いよいよ)侘傺に及ぶか。自今(じこん)以後、成敗(せいばい、裁決すること)に及ばず。(以下略)

永仁五年(1297)七月廿二日 (「東寺百合文書」(とうじひゃくごうもんじょ)、原漢文)

空欄にあてはまる語句は、

1…廿(にじゅう、20をあらわす漢字ですー)

2…借上(かしあげ、高利貸し(こうりがし)のこと)

です。

この3ヶ条を訳してみましょう。

一、判決済みの訴訟の再審請求を受理しない事

一、質流れになったり、売買した土地の事

右については、所領を質に入れて流したり、売却することは御家人たちが困窮するもとである。今後はこれを禁止する。以前に売却した土地については、本来の持ち主(御家人)に取り返させ、支配させよ。ただし、買ったあとに幕府から下文や下知状をもって公認されていたり、いまの持ち主がすでに20年以上その土地を支配している場合は、公領・私領にかかわりなく、今さら現状を変更することはしない。(中略)次に非御家人や高利貸が質流れや買い取った土地については、何年たっていようとも、売主の御家人が支配すべきである。

一、利息をつけて銭を貸す事

これについて、だれでも金が必要なときは、わずらわしい出費を考えずに借金を重ねるので、金持ちは利潤をますます増やし、貧乏人はますます困窮するようになると思われる。今後、幕府はこの訴訟をいっさい取り上げない。

てな感じです。

それぞれの条文を簡単にまとめると、

□ 1条目:越訴の禁止

□ 2条目:御家人が所領を質に入れたり売却することを禁止

すでに質に入れたり、売却してしまった所領は、もとの持ち主である御家人に返還する

※ただし条件つき

□ 3条目:御家人が関係する金銭の訴訟は受理しない

となります。

なかでも永仁の徳政令といえば、やっぱ2条目ですよねー!

貧しさのあまりお金にかえた所領がなんと返ってくる!!ってやつ!!!

ただ、さっきの2条目のところに「※ただし条件つき」って書いてるんですよねー。

そうなんです!

無条件で所領が返ってくるわけではないのです!!

いろいろ条件をクリアしないといかんのです!!!

ややこしいので、まずはイラストにしてみましょうー。

情報詰め込みすぎでスミマセン…

順を追って見ていきますね。

あるとき、ビンボーに苦しむ御家人は、

先祖代々守ってきた所領を泣く泣く売ったり質に入れたりしてお金を工面(くめん)し、

家族や家臣を養い暮らしておりました。

(彼のことは、以降〔元の持ち主〕と表現します)

そんななか、1297年に永仁の徳政令が出されます!

条件を満たせば、泣く泣く手放したあの所領が〔元の持ち主〕のもとに戻ってくるとゆーのです!!

その条件は、〔元の持ち主〕から所領を手に入れた人物(以降、〔いまの持ち主〕と表現します)が、

御家人か、御家人じゃないか、

また所領を手放してから何年経っているか、

で変わってきます

①〔いまの持ち主〕が御家人の場合

・〔元の持ち主〕が所領を手放してから20年以上経過している⇒返ってこない!

だって、〔いまの持ち主〕である御家人はもうかれこれ20年以上その所領を支配してるんですよ?

それだけ長いこと支配してるんだから、その所領はそのまま〔いまの持ち主〕のもので決定!!

ってことです。

・〔元の持ち主〕が所領を手放してから20年経っていない⇒返ってくる!!

〔いまの持ち主〕がその所領を手に入れてからまだ日が浅いので、〔元の持ち主〕に返しましょう!

ってことです。

つまり、御家人同士でやりとりをした所領は、それから20年たっているかどうかが分かれ道となるのです。

②〔いまの持ち主〕が御家人じゃない場合

・経過年数とか関係なし⇒とにかく返ってくる!!

エーーーーーッッ!そんなんアリ!?って感じですよねーーーー…

御家人を救済するための法令だからって、御家人じゃない人の冷遇っぷりがスゴい!!

いやーこれは不平等ですよねー…

モメる、ゼッタイにモメるやつ…

まずは〔いまの持ち主〕にその所領を手放してもらうための訴訟を起こすわけですが、

そんな訴訟がすんなり進むとは思えません。

そもそも〔元の持ち主〕からその所領を手に入れた人が、また別の人に売って、その人がさらにまた別の人に売って…とか繰り返してたら、本当の持ち主が誰なのかを特定することすら難しいワケです。

モメる、ゼッッタイにモメるやつ…

一応、〔いまの持ち主〕が20年以上その所領を知行(ちぎょう)している場合、

または〔いまの持ち主〕が知行していることを認める鎌倉幕府の公文書がある場合は、

返還の対象外と規定してはいるのですが…

おっそろしーほどの訴訟が鎌倉に押し寄せることになります!

やっぱりねーーーーッッ!!

1条目で越訴を禁止しているのは、それを見越してのことなのかもしれません…

ともあれ、永仁の徳政令は一部をのぞいて1298年2月に停止されてしまいます。

(もともと1年間だけの時限立法だった、という説もあります)

それでは、今日のゴロ合わせ。

次回は鎌倉時代(7)のまとめプリントです。

北条貞時の政治の復習と、得宗専制政治をまとめてゆきます☆

【参考文献】

近藤成一編『日本の時代史9 モンゴルの襲来』(吉川弘文館、2003年)

にほんブログ村

1285年 霜月騒動が起こる [年号のゴロ合わせ]

8代執権(しっけん)・北条時宗(ほうじょうときむね)の時代、

元・高麗連合軍が二度にわたって日本を襲撃します。

1274年の文永の役(ぶんえいのえき)と、1281年の弘安の役(こうあんのえき)です。

日本はいずれにも勝利しますが、

また攻めてくるかもしれない…という軍事的緊張は解けず、

さらに鎌倉幕府は恩賞(おんしょう、ゴホウビのこと)のやりくりにも頭を悩ませます。

そんななか、1284年に北条時宗が病気のため、満32歳の若さでこの世を去ってしまいます。

かわって9代執権に就任するのは、北条時宗の一人息子である北条貞時(ほうじょうさだとき)です。

といってもねー、彼、満12歳なんですよ。

小六ですよ!小六!!

さすがに執権として政治を主導するには無理がありますよねー…

なので、安達泰盛(あだちやすもり)という御家人が補佐をすることになります。

ん?

なんかこの名前、前回出てきませんでしたっけ??

そうです!

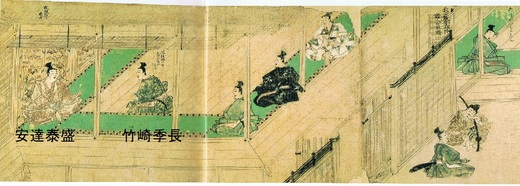

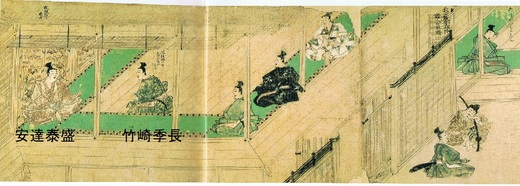

「蒙古襲来絵詞」(もうこしゅうらいえことば)のなかで、肥後(ひご)の御家人・竹崎季長(たけざきすえなが)から「ゴホウビください!」と直談判されているこの人です!!

ここから、文永の役のあと、恩賞を担当する立場にあったことが見て取れますが、

ほかにも様々な重要ポストを歴任してきた有力御家人です!!!

そんな安達泰盛は、北条貞時のお母さんのお兄ちゃんなのですが(つまり北条貞時のオジサン)、

父である安達義景(あだちよしかげ、覚えなくていいですよ!)が早くに亡くなってしまったため、

生まれたばかりの妹を養女として育てます(なんとこの兄妹、21歳もトシが離れておるのです!)。

というワケで、北条貞時にとって安達泰盛は、母方のおじいちゃんみたいな存在なのです。

母方のおじいちゃんって…

そうです!

外戚(がいせき)です!!

北条貞時にとって安達泰盛は、外戚みたいなものなのです。

そもそも安達氏は、源頼朝(みなもとのよりとも)が平治の乱(へいじのらん)に敗れて伊豆(いず)に流されたころから仕えている、それはそれは古い家臣です。

大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で、源頼朝にずーっと付き従っていたチョビヒゲの方がいましたが、

彼が安達氏の祖である安達盛長(あだちもりなが、覚えなくていいですよ!)です。

安達泰盛は、そのひ孫にあたります。

なんだかややこしくなってきたので、簡単な系図で安達氏と北条氏の関係を整理しておきましょう。

これを見ると、安達氏は北条氏とガッツリ関係を結んでいることが分かりますね!

とにもかくにも、

“安達氏は古くからの有力御家人で、とくに安達泰盛は9代執権・北条貞時の外戚みたいなポジションにあるため、幼い執権を補佐することになった”、

ということをまずは理解してください。

こうして安達泰盛は、自身のポジションと政治経験を活かした政治改革をどんどん進めてゆきます。

これを、弘安徳政(こうあんとくせい)と呼んだりします。

さて、そんな安達泰盛を冷ややかな目で見ているのは、平頼綱(たいらのよりつな)です。

彼は御家人ではありません、御内人(みうちびと、または、みうちにん)です。

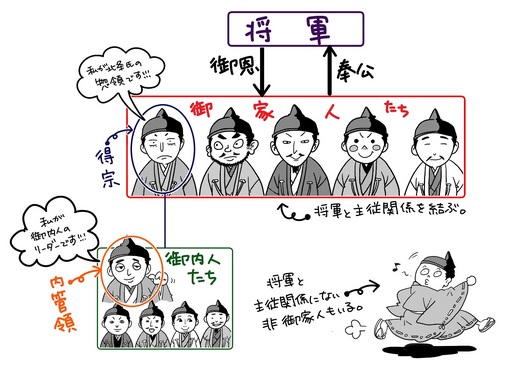

ん?御家人と御内人ってナニが違うの??って感じですよね。

簡単に言うと…

・御家人…将軍と主従関係を結んでいる家臣

御恩(ごおん)と奉公(ほうこう)の関係で結ばれる

・御内人…得宗(とくそう)の家に仕える家臣

という違いがあります。

しれっとまた新しい用語が登場しましたねー。

得宗!

得宗ってなんや!!

ハイ、得宗とは北条氏の惣領(そうりょう)のことです。

この名称は、2代執権・北条義時(ほうじょうよしとき)が出家した際、

「徳宗」(とくそう)と名乗ったことに由来するんだとか(諸説アリマス)。

イヤイヤ、漢字ちゃうやないかーーーーいッッ!!

ホント受験生泣かせですよね…

さきほどの系図を見ると、青枠で囲われている名前がありますよね?

それが得宗です。

ちなみに、北条時氏(ほうじょうときうじ)は早くに亡くなっているため得宗にはなっていません。

また、北条時政(ほうじょうときまさ)を得宗とする説もあります。

で、その得宗に仕える家臣こそが御内人なのです。

そして、御内人のなかのリーダーを内管領(うちかんれい、または、ないかんれい)と呼びます。

またもやややこしくなってきましたねー…

イラストでまとめて頭を整理しておきましょう☆

つまり、

将軍と主従関係にあるのが御家人で、

御家人の一人である北条氏の得宗に仕えるのが御内人で、

御内人のリーダーが内管領、

ということです。

ついでにいうと、将軍と主従関係にない非御家人(ひごけにん)なるものも存在します。

整理できましたか?

なお、執権と得宗の関係については鎌倉時代(7)で説明する予定です。

* * *

話を元に戻しましょう!

平頼綱は、御内人のリーダーである内管領です。

しかも、平頼綱の奥さんは北条貞時の乳母(うば)です。

平頼綱は、いわば北条貞時の育ての親なのです。

(この平という一族は由来がよく分かっておらず、いつのころからか北条氏に仕えていたんだとか…)

てなワケで、

“北条貞時の育ての親”である平頼綱からすると、安達泰盛の権勢っぷりは目に余るし、

“北条貞時の外戚的存在”である安達泰盛からすると、平頼綱は「御家人の家臣にすぎないんだから身の程をわきまえろよ」って腹が立つしで、

二人の関係はこじれてゆきます。

さらに、御内人たちは平頼綱を応援するし、御家人たちは安達泰盛を応援するもんだから、

両者の間の溝は深まるばかりです。

そんなあるとき、

平頼綱は「安達氏は将軍になろうとしているにちがいない!」と北条貞時にチクります。

なんでも、安達泰盛の息子である安達宗景(あだちむねかげ、覚えなくていいですよ!)は、

「実は、ウチのひいおじいちゃんは源頼朝の息子なのだ!」とか言い出し、

源氏を名乗りはじめたんだとか。

鎌倉幕府の将軍は、源頼朝にはじまり、

源頼家(みなもとのよりいえ)・源実朝(みなもとのさねとも)と3代続けて源氏が就任しました。

この3代をまとめて源氏将軍(げんじしょうぐん)と呼ぶんでしたよね。

ところが、源実朝の暗殺によって源氏将軍は絶え、

4代将軍・藤原頼経(ふじわらのよりつね)と5代将軍・藤原頼嗣(ふじわらのよりつぐ)は摂関家から迎えます。

この2人を摂家将軍(せっけしょうぐん)とか藤原将軍(ふじわらしょうぐん)と呼びます。

そして、6代将軍は後嵯峨上皇(ごさがじょうこう)の息子である宗尊親王(むねたかしんのう)を迎え、

このころは宗尊親王の息子である惟康親王(これやすしんのう)が7代将軍の座に就いている、

そんな時代です。

そこに、安達氏が「ウチは源氏の血を引く一族なのだ!」とか言い出すもんだから、

平頼綱は「安達氏は将軍の座を狙っているのだ!源氏将軍の復活をもくろんでいるのだ!!」と解釈したワケです。

そうして1285年11月、なんだか自分ちの周りが騒がしいのに気がついた安達泰盛は、

惟康親王や北条貞時のもとを訪ねようと出かけます。

そこを御内人たちに襲われ、合戦のすえ安達泰盛は命を落としてしまいます。

すかさず、地方にいる安達氏の一族にも追撃の手がのび、

元寇(げんこう)で活躍した安達盛宗(あだちもりむね、覚えなくていいですよ!)が博多で討たれるなど、

およそ500人が自害または討ち死にしたと伝わっています。

(このとき没収した所領が弘安の役のゴホウビとして分配されたことは前回触れました)

11月に起きたこの事件を、霜月騒動(しもつきそうどう)と呼びます。

ということで、ここで本日のゴロ合わせ。

霜月は11月ですからねー!!

さて、安達泰盛の死後、政治を主導するのはもちろん内管領の平頼綱です。

とはいえ彼は御家人ではないので、評定衆や引付衆にはなれません。

それでも権力を独占し、幼い執権を差し置いて専制政治をおこないます。

ところが、彼の栄華は突然終わりを迎えます。

1293年、関東地方を大地震が襲い、

その混乱に乗じて北条貞時が命を下し、平頼綱は自害に追い込まれてしまうのです。

このころ平頼綱は出家して平禅門(へいぜんもん)と名乗っていたようなので、

これを平禅門の乱(へいぜんもんのらん)とか、平頼綱の乱(たいらのよりつなのらん)と呼びます。

* * *

北条時宗の急死

→幼い北条貞時の執権就任

→安達泰盛の改革

→平頼綱が安達泰盛を滅ぼす(霜月騒動)

→北条貞時が平頼綱を討つ(平禅門の乱、または平頼綱の乱)

という流れ、しっかり理解してくださいね☆

いよいよ満20歳となった9代執権・北条貞時が、得宗として専制政治を開始します。

これを得宗専制政治(とくそうせんせいせいじ)と呼びますが、

詳しくは鎌倉時代(7)でまとめてゆきたいと思います。

次回は永仁の徳政令(えいにんのとくせいれい)をゴロ合わせとともにお届けします。

【参考文献】

近藤成一編『日本の時代史9 モンゴルの襲来』(吉川弘文館、2003年)

にほんブログ村

元・高麗連合軍が二度にわたって日本を襲撃します。

1274年の文永の役(ぶんえいのえき)と、1281年の弘安の役(こうあんのえき)です。

日本はいずれにも勝利しますが、

また攻めてくるかもしれない…という軍事的緊張は解けず、

さらに鎌倉幕府は恩賞(おんしょう、ゴホウビのこと)のやりくりにも頭を悩ませます。

そんななか、1284年に北条時宗が病気のため、満32歳の若さでこの世を去ってしまいます。

かわって9代執権に就任するのは、北条時宗の一人息子である北条貞時(ほうじょうさだとき)です。

といってもねー、彼、満12歳なんですよ。

小六ですよ!小六!!

さすがに執権として政治を主導するには無理がありますよねー…

なので、安達泰盛(あだちやすもり)という御家人が補佐をすることになります。

ん?

なんかこの名前、前回出てきませんでしたっけ??

そうです!

「蒙古襲来絵詞」(もうこしゅうらいえことば)のなかで、肥後(ひご)の御家人・竹崎季長(たけざきすえなが)から「ゴホウビください!」と直談判されているこの人です!!

ここから、文永の役のあと、恩賞を担当する立場にあったことが見て取れますが、

ほかにも様々な重要ポストを歴任してきた有力御家人です!!!

そんな安達泰盛は、北条貞時のお母さんのお兄ちゃんなのですが(つまり北条貞時のオジサン)、

父である安達義景(あだちよしかげ、覚えなくていいですよ!)が早くに亡くなってしまったため、

生まれたばかりの妹を養女として育てます(なんとこの兄妹、21歳もトシが離れておるのです!)。

というワケで、北条貞時にとって安達泰盛は、母方のおじいちゃんみたいな存在なのです。

母方のおじいちゃんって…

そうです!

外戚(がいせき)です!!

北条貞時にとって安達泰盛は、外戚みたいなものなのです。

そもそも安達氏は、源頼朝(みなもとのよりとも)が平治の乱(へいじのらん)に敗れて伊豆(いず)に流されたころから仕えている、それはそれは古い家臣です。

大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で、源頼朝にずーっと付き従っていたチョビヒゲの方がいましたが、

彼が安達氏の祖である安達盛長(あだちもりなが、覚えなくていいですよ!)です。

安達泰盛は、そのひ孫にあたります。

なんだかややこしくなってきたので、簡単な系図で安達氏と北条氏の関係を整理しておきましょう。

これを見ると、安達氏は北条氏とガッツリ関係を結んでいることが分かりますね!

とにもかくにも、

“安達氏は古くからの有力御家人で、とくに安達泰盛は9代執権・北条貞時の外戚みたいなポジションにあるため、幼い執権を補佐することになった”、

ということをまずは理解してください。

こうして安達泰盛は、自身のポジションと政治経験を活かした政治改革をどんどん進めてゆきます。

これを、弘安徳政(こうあんとくせい)と呼んだりします。

さて、そんな安達泰盛を冷ややかな目で見ているのは、平頼綱(たいらのよりつな)です。

彼は御家人ではありません、御内人(みうちびと、または、みうちにん)です。

ん?御家人と御内人ってナニが違うの??って感じですよね。

簡単に言うと…

・御家人…将軍と主従関係を結んでいる家臣

御恩(ごおん)と奉公(ほうこう)の関係で結ばれる

・御内人…得宗(とくそう)の家に仕える家臣

という違いがあります。

しれっとまた新しい用語が登場しましたねー。

得宗!

得宗ってなんや!!

ハイ、得宗とは北条氏の惣領(そうりょう)のことです。

この名称は、2代執権・北条義時(ほうじょうよしとき)が出家した際、

「徳宗」(とくそう)と名乗ったことに由来するんだとか(諸説アリマス)。

イヤイヤ、漢字ちゃうやないかーーーーいッッ!!

ホント受験生泣かせですよね…

さきほどの系図を見ると、青枠で囲われている名前がありますよね?

それが得宗です。

ちなみに、北条時氏(ほうじょうときうじ)は早くに亡くなっているため得宗にはなっていません。

また、北条時政(ほうじょうときまさ)を得宗とする説もあります。

で、その得宗に仕える家臣こそが御内人なのです。

そして、御内人のなかのリーダーを内管領(うちかんれい、または、ないかんれい)と呼びます。

またもやややこしくなってきましたねー…

イラストでまとめて頭を整理しておきましょう☆

つまり、

将軍と主従関係にあるのが御家人で、

御家人の一人である北条氏の得宗に仕えるのが御内人で、

御内人のリーダーが内管領、

ということです。

ついでにいうと、将軍と主従関係にない非御家人(ひごけにん)なるものも存在します。

整理できましたか?

なお、執権と得宗の関係については鎌倉時代(7)で説明する予定です。

* * *

話を元に戻しましょう!

平頼綱は、御内人のリーダーである内管領です。

しかも、平頼綱の奥さんは北条貞時の乳母(うば)です。

平頼綱は、いわば北条貞時の育ての親なのです。

(この平という一族は由来がよく分かっておらず、いつのころからか北条氏に仕えていたんだとか…)

てなワケで、

“北条貞時の育ての親”である平頼綱からすると、安達泰盛の権勢っぷりは目に余るし、

“北条貞時の外戚的存在”である安達泰盛からすると、平頼綱は「御家人の家臣にすぎないんだから身の程をわきまえろよ」って腹が立つしで、

二人の関係はこじれてゆきます。

さらに、御内人たちは平頼綱を応援するし、御家人たちは安達泰盛を応援するもんだから、

両者の間の溝は深まるばかりです。

そんなあるとき、

平頼綱は「安達氏は将軍になろうとしているにちがいない!」と北条貞時にチクります。

なんでも、安達泰盛の息子である安達宗景(あだちむねかげ、覚えなくていいですよ!)は、

「実は、ウチのひいおじいちゃんは源頼朝の息子なのだ!」とか言い出し、

源氏を名乗りはじめたんだとか。

鎌倉幕府の将軍は、源頼朝にはじまり、

源頼家(みなもとのよりいえ)・源実朝(みなもとのさねとも)と3代続けて源氏が就任しました。

この3代をまとめて源氏将軍(げんじしょうぐん)と呼ぶんでしたよね。

ところが、源実朝の暗殺によって源氏将軍は絶え、

4代将軍・藤原頼経(ふじわらのよりつね)と5代将軍・藤原頼嗣(ふじわらのよりつぐ)は摂関家から迎えます。

この2人を摂家将軍(せっけしょうぐん)とか藤原将軍(ふじわらしょうぐん)と呼びます。

そして、6代将軍は後嵯峨上皇(ごさがじょうこう)の息子である宗尊親王(むねたかしんのう)を迎え、

このころは宗尊親王の息子である惟康親王(これやすしんのう)が7代将軍の座に就いている、

そんな時代です。

そこに、安達氏が「ウチは源氏の血を引く一族なのだ!」とか言い出すもんだから、

平頼綱は「安達氏は将軍の座を狙っているのだ!源氏将軍の復活をもくろんでいるのだ!!」と解釈したワケです。

そうして1285年11月、なんだか自分ちの周りが騒がしいのに気がついた安達泰盛は、

惟康親王や北条貞時のもとを訪ねようと出かけます。

そこを御内人たちに襲われ、合戦のすえ安達泰盛は命を落としてしまいます。

すかさず、地方にいる安達氏の一族にも追撃の手がのび、

元寇(げんこう)で活躍した安達盛宗(あだちもりむね、覚えなくていいですよ!)が博多で討たれるなど、

およそ500人が自害または討ち死にしたと伝わっています。

(このとき没収した所領が弘安の役のゴホウビとして分配されたことは前回触れました)

11月に起きたこの事件を、霜月騒動(しもつきそうどう)と呼びます。

ということで、ここで本日のゴロ合わせ。

霜月は11月ですからねー!!

さて、安達泰盛の死後、政治を主導するのはもちろん内管領の平頼綱です。

とはいえ彼は御家人ではないので、評定衆や引付衆にはなれません。

それでも権力を独占し、幼い執権を差し置いて専制政治をおこないます。

ところが、彼の栄華は突然終わりを迎えます。

1293年、関東地方を大地震が襲い、

その混乱に乗じて北条貞時が命を下し、平頼綱は自害に追い込まれてしまうのです。

このころ平頼綱は出家して平禅門(へいぜんもん)と名乗っていたようなので、

これを平禅門の乱(へいぜんもんのらん)とか、平頼綱の乱(たいらのよりつなのらん)と呼びます。

* * *

北条時宗の急死

→幼い北条貞時の執権就任

→安達泰盛の改革

→平頼綱が安達泰盛を滅ぼす(霜月騒動)

→北条貞時が平頼綱を討つ(平禅門の乱、または平頼綱の乱)

という流れ、しっかり理解してくださいね☆

いよいよ満20歳となった9代執権・北条貞時が、得宗として専制政治を開始します。

これを得宗専制政治(とくそうせんせいせいじ)と呼びますが、

詳しくは鎌倉時代(7)でまとめてゆきたいと思います。

次回は永仁の徳政令(えいにんのとくせいれい)をゴロ合わせとともにお届けします。

【参考文献】

近藤成一編『日本の時代史9 モンゴルの襲来』(吉川弘文館、2003年)

にほんブログ村

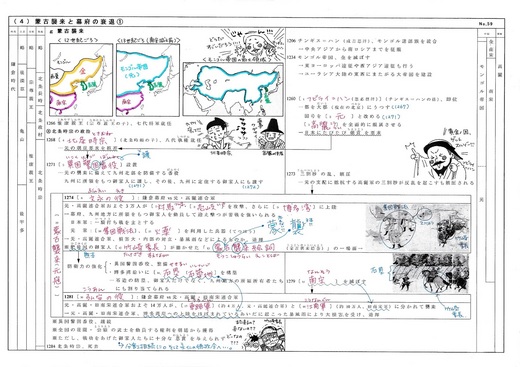

鎌倉時代(6) [まとめプリント]

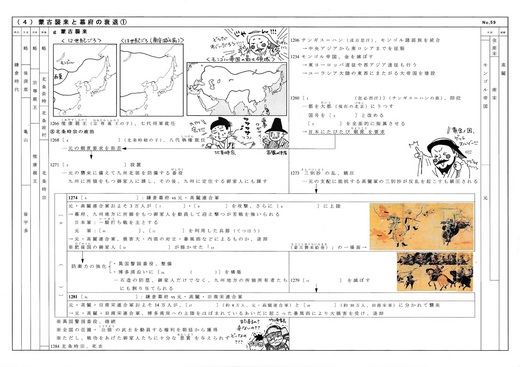

前々回は1274年の文永の役(ぶんえいのえき)を、

前回は1281年の弘安の役(こうあんのえき)を、それぞれゴロ合わせとともにお届けしました。

まとめて元寇(げんこう)とか蒙古襲来(もうこしゅうらい)と呼ぶこの2つの事件、

今日は前後関係もひっくるめて、まとめプリントで解説してゆきますよ★

まずはプリントの右上です。

1206年、チンギス=ハン(漢字で書くと成吉思汗)が、

モンゴル高原で抗争を繰り返していた遊牧諸民族を統一し、モンゴル帝国をきずきます。

プリントの左上にある〈12世紀ごろ〉という地図のなかに「モンゴル」と書いておきましたが、

まぁこのあたりです。

強力な騎馬軍団をほこるモンゴル帝国は、周囲の国々をどんどん征服して領土を広げてゆきます。

1234年に女真族(じょしんぞく)の王朝である金(きん)を滅ぼすと、

東ヨーロッパや西アジアにまで遠征をおこなってそれぞれ勝利し、

モンゴル帝国はユーラシア大陸の東西にまたがる大帝国へと発展するのです。

プリントの〈13世紀ごろ(南宋滅亡前)〉と〈モンゴル帝国の最大領域〉という地図は、

最後にのせてある解答を参考にして、完成させてくださいね☆

1260年、チンギス=ハンの孫であるフビライ=ハン(漢字で書くと忽必烈汗)が即位します。

フビライ=ハンは都を大都(だいと、現在の北京(ペキン))に遷(うつ)し、

国号を元(げん)と改めます。

このころ、朝鮮半島の高麗(こうらい)は、三別抄(さんべつしょう、高麗の軍隊)が抵抗を続けているものの、すでにモンゴル帝国(元)に服属しています。

フビライ=ハンは、モンゴル帝国(元)の南に位置する南宋(なんそう)の征服を目指し、

また、海の向こうにある日本にも服属を求めるようになるのです。

これに対して、鎌倉幕府の8代執権(しっけん)である北条時宗(ほうじょうときむね)は、

九州に所領をもつ御家人や九州に住んでいる御家人に北九州を警備させる異国警固番役(いこくけいごばんやく)を設置します。

1273年、フビライ=ハンは抵抗を続けてきた三別抄を鎮圧し(三別抄の乱(さんべつしょうのらん))、

翌1274年、元と高麗の連合軍およそ3万人(人数については諸説アリマス)を日本に向かわせます。

いわゆる文永の役です。

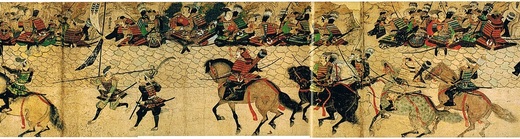

対馬(つしま)と壱岐(いき)を襲い、さらに博多湾から上陸する元・高麗連合軍を、

御家人たちが迎え撃ちます。

その様子は、「蒙古襲来絵詞」(もうこしゅうらいえことば)とか、「蒙古襲来絵巻」(もうこしゅうらいえまき)と呼ばれる絵巻物に描かれています(のちのち鎌倉文化で紹介します)。

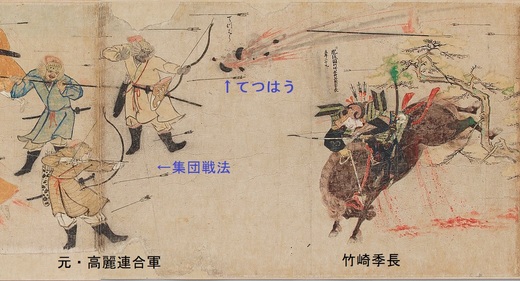

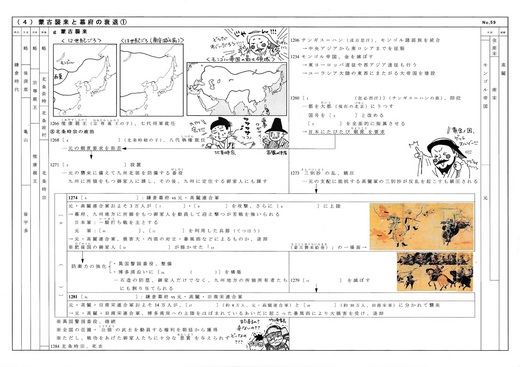

なかでも有名なシーンがコチラ(黒字と青字で文字を書き加えています)。

肥後国(ひごのくに、現在の熊本県)の御家人・竹崎季長(たけざきすえなが)が、

元・高麗連合軍の集団戦法(しゅうだんせんぽう)や「てつはう」という火薬を用いた武器を相手に奮闘する様子が見て取れます。

この日は元・高麗連合軍が優勢のまま日暮れとなり、お互い戦闘を中断して夜を迎えます。

そして夜が明けると…

なんと!

元・高麗連合軍がいなくなっているのです!!

暴風雨だか仲間割れだか威力偵察だかなんだか分かんないけど、日本勝っちゃったのです!!!

ということで、鎌倉幕府は命懸けで戦ってくれた御家人たちに恩賞(おんしょう、ゴホウビのこと)を与えなければなりません。

しかし…これが…ヒジョーにキビシイのです…

普通はね、戦いに勝利すると、敗者の所領やら地位やらをイロイロ取り上げられるので、

それを戦いに参加してくれたメンバーにゴホウビとして分配するんですよ。

ところが…

ところがですよ…

文永の役の敗者は、海の向こうから攻めてきて、そして消えた元・高麗連合軍なんです。

鎌倉幕府は戦いには勝ったものの、ゴホウビとして分配できるようなものを何もゲットできていないのです。

ね?キビシイでしょ…

それでも鎌倉幕府はどうにかやりくりして、1年がかりで約120人の御家人にゴホウビを与えます。

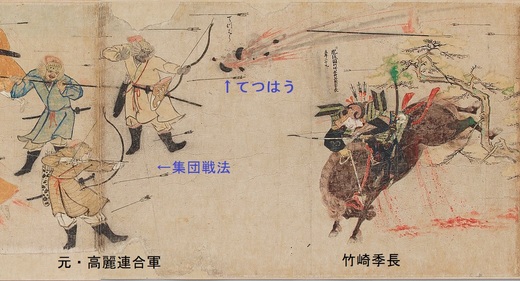

ちなみに「蒙古襲来絵詞」には、ゴホウビリストからなぜか漏れてしまった竹崎季長が、

「オレ、一番乗りで頑張ったんだよ!ゴホウビちょうだい!!」と、

鎌倉にいる恩賞担当の安達泰盛(あだちやすもり)に直談判する様子が描かれています。

(黒字で文字を書き加えています)

竹崎季長が安達泰盛になにやら相談していますね~。

結果、竹崎季長は肥後国のとある地頭職(じとうしき)と馬一頭を賜ります。

持ち馬を売って旅費をまかない、肥後国から鎌倉まで行った甲斐があったというものです(泣)

* * *

文永の役のあと、鎌倉幕府は高麗に出兵する計画をたてますが、実現には及ばず、

異国警固番役の整備や、石塁(せきるい)とか石築地(いしついじ)と呼ばれる防塁(ぼうるい)の築造など、防衛力の強化につとめます。

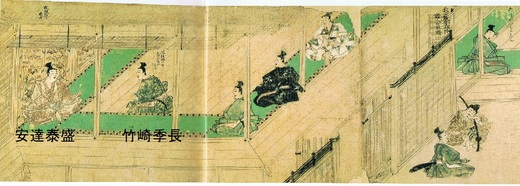

ちなみに、石塁の様子は「蒙古襲来絵詞」にも描かれています。

センターにいる赤い鎧(よろい)を着た騎馬武者が竹崎季長で、

その奥に描かれている立派な石垣が石塁です。

武装した御家人たちがズラッと乗っかってますねー。

よっぽど頑丈に作ったのでしょう、石塁の一部は現在も遺(のこ)っているんだそうですよ。

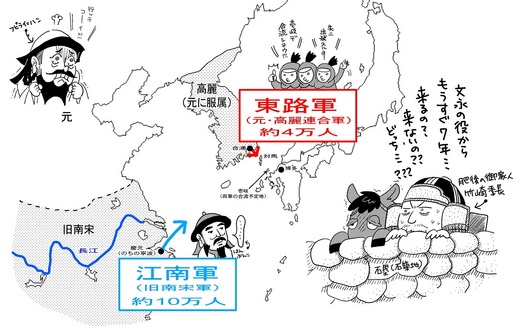

元は1279年に南宋を滅ぼすと、1281年、いよいよ弘安の役を起こします。

元・高麗連合軍を主力とする東路軍(とうろぐん)およそ4万人と、

旧南宋(きゅうなんそう)の軍を主力とする江南軍(こうなんぐん)およそ10万人が日本を目指します。

先発した東路軍は、対馬・壱岐を襲い、さらに博多湾からの上陸を試みるのですが…

文永の役のときと違って今回は上陸に失敗してしまいます。

なぜって?

だってそこには!

石塁があるんだもん!!

上陸のため小舟に乗りかえた東路軍は、石塁の向こうから放たれる矢の餌食(えじき)になってしまうのです!!!

その場を逃れた東路軍は、志賀島(しかのしま)までまわりこんで上陸するのですが、

ここでも竹崎季長をはじめとする御家人たちから激しく攻撃され、

江南軍との待ち合わせ場所である壱岐まで後退します。

船内で病気が蔓延(まんえん)するなか、またまた壱岐でも御家人たちの激しい攻撃をうけ、

東路軍はもうボロボロです。

そのころ、ようやく江南軍が出発します。

出発の直前に、たまたま漂着した日本の船から「平戸島(ひらどじま、覚えなくていいですよ)から攻めたほうが便利ダヨ!」という情報を得たため(コラコラなんてことを教えるんだ!)、江南軍は平戸島を目指します。

これを知った東路軍も平戸島に向かい、両軍は平戸島と壱岐の間にある鷹島(たかしま、これも覚えなくていいですよ)という島周辺でようやく合流します。

さぁいよいよ全軍で日本を攻めるゾーッッ!という夜…

なんと九州北部を台風が襲います!

だって台風シーズンだもんねーーーーッッ!!

台風によって多くの船が沈み、多くの兵が溺死し、そんなこんなで弘安の役も日本が勝っちゃうのです!

これがウワサの神風(かみかぜ)ってものなんでしょうか!!

東路軍と江南軍は撤退を決め、エラい兵は台風を耐え抜いた船から兵や馬を追い出して、

自分たちだけサッサと海を越えて帰ろうとします(ヒドい!!!)。

その船に目をつけるのが御家人たちです。

だってエラい兵がいっぱい乗ってるんですよ?

これを襲えばお手柄(てがら)たてホーダイじゃないですか!!

というワケで、竹崎季長も自分の船でこれを追おうとするのですが、なかなか自分の船がやってきません。

そこで、なんやかんやうまいこと言って、ほかの御家人の船に乗せてもらって追撃します。

ただ、めっちゃ急いでいたので、兜(かぶと)をかぶらずに来てしまったのです。

このままだと船から船に乗り移るときに頭をケガをしてしまうかもしれません。

ケガをしてしまったら手柄をたてることなんてできません。

そこで竹崎季長!

なんと両足につけている脛当て(すねあて、膝から下の部分のプロテクター)をはずし、

それらを結び合わせたものを頭にかぶっちゃうのです!!

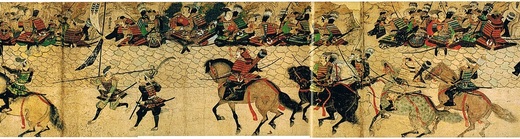

そんな竹崎季長が敵の船に飛び乗って大活躍するシーンがコチラ。

(黒字と青字で文字を書き加えています)

敵の首をきりとる拍子にーーッ!

脛当てを結び合わせてつくったやつがーーーッッ!!

ポロリと落ちてるーーーーッッッ!!!

そりゃそうなるよねーーーーーッ!

でもまぁ無事に手柄をたてられたようでヨカッタよ!!

このように、御家人たちは船で逃げようとするエラい兵を生け捕ったり討ち取ったりし、

さらに、エラい兵に置いてけぼりにされたおよそ10万人もの兵たちも掃討(そうとう)し、

弘安の役は終結するのです。

* * *

とはいえ、いつ三度目の蒙古襲来があるか分からず、

異国警固番役も継続されるなど、九州北部は緊張状態が続きます。

1293年には、鎮西奉行(ちんぜいぶぎょう)にかわって鎮西探題(ちんぜいたんだい)が設置され、

1296年以降は北条氏が赴任し、九州の御家人の訴訟も裁いてゆくことになります。

ちなみに、鎮西(ちんぜい)は九州を意味する言葉ですよー。

また、鎌倉幕府にとって弘安の役のゴホウビはかなりキビシかったようで、

勝利から4年が経っても下せずにいました。

1285年、安達泰盛(「蒙古襲来絵詞」に出てきた恩賞担当のヒト)が滅ぼされる霜月騒動(しもつきそうどう)が起こり、

その影響で、九州の御家人が数名討たれる事件が起こります。

鎌倉幕府は、このとき敗者から取り上げた所領を、弘安の役のゴホウビとして分配します。

その敗者ってのが、元寇で活躍した御家人だったりで…なんとも複雑なゴホウビとなってしまいます。

といっても、ゴホウビはまだまだ足りず、

鎌倉幕府は狭い狭い土地を何年もかけて御家人たちに与えてゆきます。

最後のゴホウビが下されたのは、なんと弘安の役から26年後だったんだとか。

いろいろ頑張ったのに満足なゴホウビをもらえず、御家人たちの生活はカツカツです。

これも相続形態が嫡子(ちゃくし)による単独相続(たんどくそうぞく)から分割相続(ぶんかつそうぞく)にシフトしてゆく一因となるのです。

* * *

ちなみに、「蒙古襲来絵詞」は改ざんされているかもしれない、という説があるのをご存知ですか?

それがこのシーンです。

え?さっき見たばっかりのあの有名なココが!?って感じですよね。

ではこのシーン、もうちょっと長く見てみましょう。

んー?

なんか有名なトリオだけ絵のタッチが違うくない??

トリオ以外のヒト、みんな絵の線ほっそくない???

では、有名なトリオを手で隠してみましょう。

エイッ!!

絵のタッチがそろったーー!

しかも竹崎季長の頑張りで元・高麗連合軍が逃げてるシーンに変わったーーー!!

もしかしたらこういうことなのかもしれません…

ただし、別のシーンにトリオみたいな太いタッチで描かれている人物が確認できますし(安達泰盛が描かれている場面の右端にいるヒトとか…)、

他にも修正されている部分が多々あることから、完成品見た竹崎季長が「もっと元・高麗連合軍の強さが伝わるように描き直して欲しい!」と、絵師に手直しを指示したのではないか、との説もあります(大倉隆二氏の説)。

また、博多湾周辺の海底から、元寇の遺品と考えられる船や武器などがたくさん発見され、

引き上げられています。

これらの研究が進めば、元寇にまつわる新情報が発表されるかもしれませんね。

日本史の研究はたえず進んでいます。

研究者の方々を、ただただ尊敬するばかりです。

では最後に解答を載せておきましょう☆

次回は、今日チラっと出てきた霜月騒動をゴロ合わせとともにお届けします。

参考文献

大倉隆二『「蒙古襲来絵詞」を読む』(海鳥社、2007年)

近藤成一編『日本の時代史9 モンゴルの襲来』(吉川弘文館、2003年)

小学館ウイークリーブック『週刊日本の美をめぐる 蒙古襲来と戦いの絵巻』(小学館、2003年)

画像出典

https://ja.wikipedia.org/wiki/蒙古襲来絵詞

https://ja.wikipedia.org/wiki/安達氏

https://ja.wikipedia.org/wiki/元寇防塁

http://www.craftmap.box-i.net/

にほんブログ村

前回は1281年の弘安の役(こうあんのえき)を、それぞれゴロ合わせとともにお届けしました。

まとめて元寇(げんこう)とか蒙古襲来(もうこしゅうらい)と呼ぶこの2つの事件、

今日は前後関係もひっくるめて、まとめプリントで解説してゆきますよ★

まずはプリントの右上です。

1206年、チンギス=ハン(漢字で書くと成吉思汗)が、

モンゴル高原で抗争を繰り返していた遊牧諸民族を統一し、モンゴル帝国をきずきます。

プリントの左上にある〈12世紀ごろ〉という地図のなかに「モンゴル」と書いておきましたが、

まぁこのあたりです。

強力な騎馬軍団をほこるモンゴル帝国は、周囲の国々をどんどん征服して領土を広げてゆきます。

1234年に女真族(じょしんぞく)の王朝である金(きん)を滅ぼすと、

東ヨーロッパや西アジアにまで遠征をおこなってそれぞれ勝利し、

モンゴル帝国はユーラシア大陸の東西にまたがる大帝国へと発展するのです。

プリントの〈13世紀ごろ(南宋滅亡前)〉と〈モンゴル帝国の最大領域〉という地図は、

最後にのせてある解答を参考にして、完成させてくださいね☆

1260年、チンギス=ハンの孫であるフビライ=ハン(漢字で書くと忽必烈汗)が即位します。

フビライ=ハンは都を大都(だいと、現在の北京(ペキン))に遷(うつ)し、

国号を元(げん)と改めます。

このころ、朝鮮半島の高麗(こうらい)は、三別抄(さんべつしょう、高麗の軍隊)が抵抗を続けているものの、すでにモンゴル帝国(元)に服属しています。

フビライ=ハンは、モンゴル帝国(元)の南に位置する南宋(なんそう)の征服を目指し、

また、海の向こうにある日本にも服属を求めるようになるのです。

これに対して、鎌倉幕府の8代執権(しっけん)である北条時宗(ほうじょうときむね)は、

九州に所領をもつ御家人や九州に住んでいる御家人に北九州を警備させる異国警固番役(いこくけいごばんやく)を設置します。

1273年、フビライ=ハンは抵抗を続けてきた三別抄を鎮圧し(三別抄の乱(さんべつしょうのらん))、

翌1274年、元と高麗の連合軍およそ3万人(人数については諸説アリマス)を日本に向かわせます。

いわゆる文永の役です。

対馬(つしま)と壱岐(いき)を襲い、さらに博多湾から上陸する元・高麗連合軍を、

御家人たちが迎え撃ちます。

その様子は、「蒙古襲来絵詞」(もうこしゅうらいえことば)とか、「蒙古襲来絵巻」(もうこしゅうらいえまき)と呼ばれる絵巻物に描かれています(のちのち鎌倉文化で紹介します)。

なかでも有名なシーンがコチラ(黒字と青字で文字を書き加えています)。

肥後国(ひごのくに、現在の熊本県)の御家人・竹崎季長(たけざきすえなが)が、

元・高麗連合軍の集団戦法(しゅうだんせんぽう)や「てつはう」という火薬を用いた武器を相手に奮闘する様子が見て取れます。

この日は元・高麗連合軍が優勢のまま日暮れとなり、お互い戦闘を中断して夜を迎えます。

そして夜が明けると…

なんと!

元・高麗連合軍がいなくなっているのです!!

暴風雨だか仲間割れだか威力偵察だかなんだか分かんないけど、日本勝っちゃったのです!!!

ということで、鎌倉幕府は命懸けで戦ってくれた御家人たちに恩賞(おんしょう、ゴホウビのこと)を与えなければなりません。

しかし…これが…ヒジョーにキビシイのです…

普通はね、戦いに勝利すると、敗者の所領やら地位やらをイロイロ取り上げられるので、

それを戦いに参加してくれたメンバーにゴホウビとして分配するんですよ。

ところが…

ところがですよ…

文永の役の敗者は、海の向こうから攻めてきて、そして消えた元・高麗連合軍なんです。

鎌倉幕府は戦いには勝ったものの、ゴホウビとして分配できるようなものを何もゲットできていないのです。

ね?キビシイでしょ…

それでも鎌倉幕府はどうにかやりくりして、1年がかりで約120人の御家人にゴホウビを与えます。

ちなみに「蒙古襲来絵詞」には、ゴホウビリストからなぜか漏れてしまった竹崎季長が、

「オレ、一番乗りで頑張ったんだよ!ゴホウビちょうだい!!」と、

鎌倉にいる恩賞担当の安達泰盛(あだちやすもり)に直談判する様子が描かれています。

(黒字で文字を書き加えています)

竹崎季長が安達泰盛になにやら相談していますね~。

結果、竹崎季長は肥後国のとある地頭職(じとうしき)と馬一頭を賜ります。

持ち馬を売って旅費をまかない、肥後国から鎌倉まで行った甲斐があったというものです(泣)

* * *

文永の役のあと、鎌倉幕府は高麗に出兵する計画をたてますが、実現には及ばず、

異国警固番役の整備や、石塁(せきるい)とか石築地(いしついじ)と呼ばれる防塁(ぼうるい)の築造など、防衛力の強化につとめます。

ちなみに、石塁の様子は「蒙古襲来絵詞」にも描かれています。

センターにいる赤い鎧(よろい)を着た騎馬武者が竹崎季長で、

その奥に描かれている立派な石垣が石塁です。

武装した御家人たちがズラッと乗っかってますねー。

よっぽど頑丈に作ったのでしょう、石塁の一部は現在も遺(のこ)っているんだそうですよ。

元は1279年に南宋を滅ぼすと、1281年、いよいよ弘安の役を起こします。

元・高麗連合軍を主力とする東路軍(とうろぐん)およそ4万人と、

旧南宋(きゅうなんそう)の軍を主力とする江南軍(こうなんぐん)およそ10万人が日本を目指します。

先発した東路軍は、対馬・壱岐を襲い、さらに博多湾からの上陸を試みるのですが…

文永の役のときと違って今回は上陸に失敗してしまいます。

なぜって?

だってそこには!

石塁があるんだもん!!

上陸のため小舟に乗りかえた東路軍は、石塁の向こうから放たれる矢の餌食(えじき)になってしまうのです!!!

その場を逃れた東路軍は、志賀島(しかのしま)までまわりこんで上陸するのですが、

ここでも竹崎季長をはじめとする御家人たちから激しく攻撃され、

江南軍との待ち合わせ場所である壱岐まで後退します。

船内で病気が蔓延(まんえん)するなか、またまた壱岐でも御家人たちの激しい攻撃をうけ、

東路軍はもうボロボロです。

そのころ、ようやく江南軍が出発します。

出発の直前に、たまたま漂着した日本の船から「平戸島(ひらどじま、覚えなくていいですよ)から攻めたほうが便利ダヨ!」という情報を得たため(コラコラなんてことを教えるんだ!)、江南軍は平戸島を目指します。

これを知った東路軍も平戸島に向かい、両軍は平戸島と壱岐の間にある鷹島(たかしま、これも覚えなくていいですよ)という島周辺でようやく合流します。

さぁいよいよ全軍で日本を攻めるゾーッッ!という夜…

なんと九州北部を台風が襲います!

だって台風シーズンだもんねーーーーッッ!!

台風によって多くの船が沈み、多くの兵が溺死し、そんなこんなで弘安の役も日本が勝っちゃうのです!

これがウワサの神風(かみかぜ)ってものなんでしょうか!!

東路軍と江南軍は撤退を決め、エラい兵は台風を耐え抜いた船から兵や馬を追い出して、

自分たちだけサッサと海を越えて帰ろうとします(ヒドい!!!)。

その船に目をつけるのが御家人たちです。

だってエラい兵がいっぱい乗ってるんですよ?

これを襲えばお手柄(てがら)たてホーダイじゃないですか!!

というワケで、竹崎季長も自分の船でこれを追おうとするのですが、なかなか自分の船がやってきません。

そこで、なんやかんやうまいこと言って、ほかの御家人の船に乗せてもらって追撃します。

ただ、めっちゃ急いでいたので、兜(かぶと)をかぶらずに来てしまったのです。

このままだと船から船に乗り移るときに頭をケガをしてしまうかもしれません。

ケガをしてしまったら手柄をたてることなんてできません。

そこで竹崎季長!

なんと両足につけている脛当て(すねあて、膝から下の部分のプロテクター)をはずし、

それらを結び合わせたものを頭にかぶっちゃうのです!!

そんな竹崎季長が敵の船に飛び乗って大活躍するシーンがコチラ。

(黒字と青字で文字を書き加えています)

敵の首をきりとる拍子にーーッ!

脛当てを結び合わせてつくったやつがーーーッッ!!

ポロリと落ちてるーーーーッッッ!!!

そりゃそうなるよねーーーーーッ!

でもまぁ無事に手柄をたてられたようでヨカッタよ!!

このように、御家人たちは船で逃げようとするエラい兵を生け捕ったり討ち取ったりし、

さらに、エラい兵に置いてけぼりにされたおよそ10万人もの兵たちも掃討(そうとう)し、

弘安の役は終結するのです。

* * *

とはいえ、いつ三度目の蒙古襲来があるか分からず、

異国警固番役も継続されるなど、九州北部は緊張状態が続きます。

1293年には、鎮西奉行(ちんぜいぶぎょう)にかわって鎮西探題(ちんぜいたんだい)が設置され、

1296年以降は北条氏が赴任し、九州の御家人の訴訟も裁いてゆくことになります。

ちなみに、鎮西(ちんぜい)は九州を意味する言葉ですよー。

また、鎌倉幕府にとって弘安の役のゴホウビはかなりキビシかったようで、

勝利から4年が経っても下せずにいました。

1285年、安達泰盛(「蒙古襲来絵詞」に出てきた恩賞担当のヒト)が滅ぼされる霜月騒動(しもつきそうどう)が起こり、

その影響で、九州の御家人が数名討たれる事件が起こります。