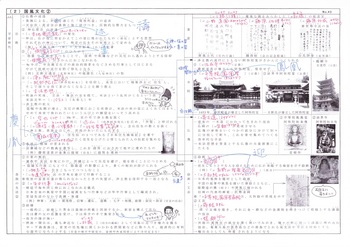

平安時代(9) [まとめプリント]

前回に引き続き、国風文化を見ていきましょう。

今日は、宗教・美術、そして貴族の生活Ⅱ(日常の制約・年中行事・結婚)を取り上げます。

まずは、プリントの左側にある宗教です。

①仏教の浸透

みなさんは、神社やお寺でどんなことをお願いしますか?

「健康で過ごせますように…」

「夏までに痩せますように…」

「志望校に合格できますように…」

そんな感じのお願い事が多いのではないでしょうか…

これらのお願い事は、すべて現世利益(げんぜりやく)の追求です。

現世での利益、すなわち、この世での幸せ。

それを叶えて欲しい!というアツい気持ちで、神さまや仏さまにお願いをするわけです。

だって、自分がいま生きているのはこの世なわけですから、

この世で幸せになりたいって思うのはトーゼンじゃないですか!

平安時代の貴族たちも同じです。

現世利益を成就(じょうじゅ)させるため、呪文を唱えるなどして神さまや仏さまに祈るのです。

この行為を、祈祷(きとう、正式な漢字はプリントを見てください…激ムズです!)といいます。

祈祷をおこなう天台宗や真言宗は、

このような現世利益を追求する貴族たちとも結びついて、さらに力を得るようになるのです。

②神仏習合(しんぶつしゅうごう)の発達

神仏習合とは、平安時代(3)でも登場しましたが、

神さま(神社)と仏さま(寺院)に対する信仰が、ごちゃまぜになってしまったもののことです。

このころ、神仏習合のなかから、本地垂迹説(ほんじすいじゃくせつ)という考えが生まれます。

日本には神さまがいーっぱいいますが(天照大神(あまてらすおおみかみ)からトイレの神さままでね・笑)、

それらはホントは仏さまで、神さまに形をかえて、この世に現れたものなんだよ、という思想です。

神さまという仮(権)の姿で現れることを、権現(ごんげん)といったりします。

また、それぞれの神さまについて、特定の仏さまがその本地(ほんじ)として定められます。

本地とは、本来の姿、まぁ正体といったところです。

つまり、「この神さまの正体は、あの仏さまなのだ!」ということが、決められるのです。

たとえば、天照大神という神さまの本地は、大日如来(だいにちにょらい)という仏さまなのだそうです。

本地垂迹説、分かりましたか?

ややこしすぎて、頭がこんがらがりそうですね…

ざっくり言うと、見た目は神さまだけど、ホントのところは仏さま!、ということです。

それにしてもこれ、神社からすると不満ですよねぇ…

だって、神社で大切にお祀(まつ)りしている神さまを、仮の姿だ、なんて言っちゃってるんですよ!

とゆーわけで、鎌倉時代の末期になると、

「この仏さまの正体は、あの神さまなのだ!」という反対の説が登場します。

その名もズバリ、反本地垂迹説(はんほんじすいじゃくせつ)!!(笑)

これについては後日、鎌倉文化のところで詳しくご紹介しましょう。

③御霊信仰(ごりょうしんこう)のひろがり

御霊信仰とは、怨霊(おんりょう)や疫神(えきじん)をお祀(まつ)りすることによって、

疫病(えきびょう)や飢饉(ききん)などの災厄(さいやく)から逃れようとする信仰のことです。

この信仰から、御霊会(ごりょうえ)がさかんにもよおされるようになります。

詳しくは、901年のゴロ合わせをご覧ください。

④浄土教(じょうどきょう)の流行

浄土教とは、阿弥陀仏(あみだぶつ)、または、阿弥陀如来(あみだにょらい)と呼ばれる仏さまを信仰し、

来世(らいせ、あの世のこと)において極楽浄土(ごくらくじょうど)に往生(おうじょう)し、

そこで悟(さと)りを得て苦がなくなることを願う教えです。

1052(永承七)年から末法の世に入るという末法思想(まっぽうしそう)を背景に、

また、空也(くうや)、源信(げんしん)または恵心僧都(えしんそうず)、

慶滋保胤(よししげのやすたね)らの活動もあいまって、

人々の間に「この世はもうダメ…せめてあの世で幸せになりたい!」という考えが広がり、

浄土教は、貴族から庶民にいたるまで、爆発的な人気を博するようになります。

現世利益も求めるけど、その現世がぐちゃぐちゃならば、せめて死んでから…!と願うわけですね。

詳しくは、1052年のゴロ合わせをご覧ください。

⑤各地に経塚(きょうづか)が営まれる

経塚とは、法華経(ほけきょう)などのお経を書き写したものを、経筒(きょうづつ)という入れ物におさめ、

地中に埋めた場所をさします。

藤原道長は、奈良の金峯山(きんぷせん)という山に、立派な経塚をつくったようで、

そのとき用いたゴージャスな経筒が、国宝として今に伝わっています。

* * *

続いて、貴族の生活Ⅱを見ていきましょう。

①日常の制約

このころの貴族の生活には、いろーんな制約があったようです。

たとえば、物忌(ものいみ)とか方違(かたたがえ)があるのですが、

古典の授業で習いましたか?

物忌は、占いで凶がでたときや怖い夢を見たときなど、

一定期間、特定の建物のなかで謹慎(きんしん)することです。

方違は、外出しようというとき、向かう方角が凶と出た場合は、

前の日に違う場所に一泊するなどして、向かう方角が吉になるようにすることです。

わぁ~、もう現代人からすると、どっちもめんどくさいですね…(笑)

ところで、そもそも誰が凶と判断するのかというと、陰陽師(おんみょうじ)という役人です。

10世紀ごろに活躍した安倍晴明(あべのせいめい)が最も有名ですが、聞いたことありますか?

フィギュアスケートの羽生弓弦選手が、ピョンチャンオリンピックで金メダルを獲得しましたが、

そのときのフリーのテーマは「SEIMEI」。

まさに陰陽師の安倍晴明をモチーフにしたものだったのですよ~。

さて、その陰陽師。

中国で生まれた陰陽五行説(いんようごぎょうせつ)という思想に基づいて、

さまざまな呪術や祭祀に携わります。

また、星の動きや暦などから吉凶も占い、貴族の生活にも影響をおよぼすようになるのです。

「ちゃんと制約守って生活してんのに、全然いいことないじゃん!」と、この世に失望し、

ますますあの世に期待して浄土教を信仰する貴族もいたようです。

②年中行事(ねんじゅうぎょうじ、または、ねんちゅうぎょうじ)

朝廷において、毎年同じタイミングでおこなわれる儀式のことです。

日本古来の風習や、中国に起源のあるものなど、

さまざまな行事が、宮廷生活のなかで儀式として洗練・発達してゆきます。

いくつか例をあげておきましょう。

現在もおこなわれているものが、結構ありますよ!

●神事(しんじ)

・大祓(おおはらえ)

…毎年6月と12月の晦日(みそか、最終日のこと)におこなわれる

人々についた罪・穢(けがれ)・災(わざわい)などを取りのぞいて清浄にする儀式

・賀茂祭(かものまつり)、または、葵祭(あおいまつり)

…毎年4月におこなわれる賀茂神社(かもじんじゃ)の例祭(毎年決まった月日におこなわれるお祭りのこと)

現在も、毎年5月15日におこなわれています

・四方拝(しほうはい)

…元日の早朝、天皇が清涼殿(せいりょうでん、朝廷の建物の1つ)で、四方を拝する儀式

現在も、毎年1月1日に、天皇陛下が皇居においてつとめられています

●仏事(ぶつじ)

・灌仏(かんぶつ)

…毎年4月8日(お釈迦さまのお誕生日)におこなわれる

お釈迦さまの像に、甘茶をかけたりする儀式で、現在では「花まつり」と呼ぶのが一般的です

●遊興(ゆうきょう)

・七夕(たなばた)

…毎年7月7日におこなわれる

みなさんご存知、たなばた祭りのことです

・相撲(すまい)

…毎年7月28日前後におこなわれる

天皇も観戦する相撲大会です

●政務

・叙位(じょい)

…役人に位階を与える儀式

・除目(じもく)

…大臣以外の官職を任命する儀式

③結婚

一般的に、結婚した男女は、奥さん側の両親と同居するか、新居を構えて住むかのどちらかになります。

旦那さんは、奥さんのお父さん(義理のお父さん)の庇護(ひご、守られること)を受け、

子どもは母方の手(子どもから見ると、お母さん側のじぃじとばぁばたちのこと)で養育されます。

つまり、お母さん側の親戚の影響力がとてもとても強いのです!

結婚して子を持つ身になった今の私からすると、これがいかに合理的かよく分かります(笑)

この外戚関係(がいせきかんけい)を利用したのが藤原北家です。

娘を天皇の奥さんとし、そこに生まれた子ども(外孫、がいそん)を次の天皇とし、

みずからは天皇の外祖父(がいそふ)として権力をほしいままにしたわけです。

また、このようにして強大化した藤原北家は、人事にも大きな発言力を持つようになります。

結果、豊かな国の国司に任命してもらいたい中級貴族や下級貴族たちによって、

藤原北家はさらにヨイショされまくるのです。

続いて、プリントの右側にうつりましょう。

* * *

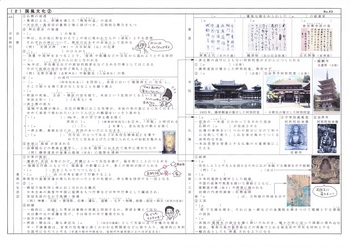

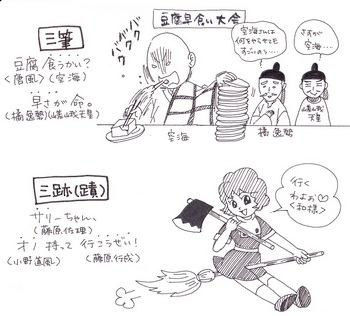

書道

この時代の能書家(のうしょか、字がうまい人のこと)を、3人紹介しましょう。

・小野道風(おののみちかぜ、または、おののとうふう)

・藤原佐理(ふじわらのすけまさ、または、ふじわらのさり)

・藤原行成(ふじわらのゆきなり、または、ふじわらのこうぜい)

彼らをまとめて、三跡(さんせき)、または、三蹟(さんせき)といいます。

いずれも優美で流麗な文字を得意とし、その書風を和様(わよう)といいます。

ちなみに、三筆(さんぴつ)との区別はついていますか?

三筆と三跡、それぞれまとめておきましょうね。

●三筆…弘仁・貞観文化、唐風

嵯峨天皇・空海・橘逸勢

●三跡…国風文化、和様

(三蹟) 小野道風・藤原佐理・藤原行成

↓ アホみたいな覚え方ですが、よろしければどうぞ!(笑)

* * *

寺院

浄土教の流行にともない、このころ阿弥陀堂(あみだどう)がたくさんつくられます。

阿弥陀堂とは、阿弥陀仏を本尊(ほんぞん、そのお堂におけるメインの仏さまのこと)とする建物のことです。

国風文化の時代に建立されたものとして覚えてもらいたいのは、次の3つです。

①法成寺(ほうじょうじ)

…藤原道長が、京都に建立した阿弥陀堂(残念ながら、現存していません)

1016年のゴロ合わせにも書いたように、彼はここで生涯を閉じます

このお堂を建てたことから、藤原道長は「御堂関白」(みどうかんぱく)と呼ばれ、

自身の日記のタイトルも『御堂関白記』(みどうかんぱくき)とします

ただし!

藤原道長は関白にはなっていませんので、注意してくださいね!!

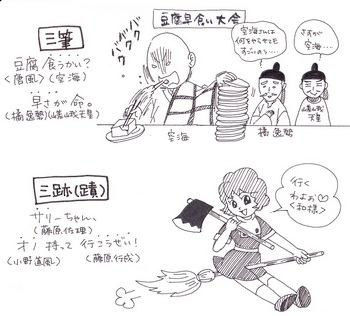

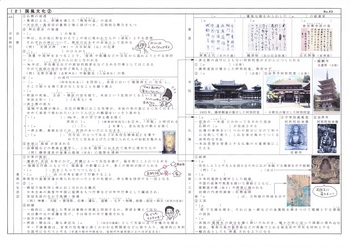

②平等院鳳凰堂(びょうどういんほうおうどう)

…藤原頼通(ふじわらのよりみち)が、京都の宇治に建立した阿弥陀堂

ここから、藤原頼通は「宇治殿」(うじどの)と呼ばれるようになります

完成は、末法の世に突入した翌年にあたる1053年です

2012年から2014年にかけて、大規模な修復工事がおこなわれ、創建当時の姿が再現されました

↓ before(2006年撮影)

↓ after(2015年撮影)

いやぁ~、beforeも渋くていいですけど、

創建当時の色鮮やかさは、まさに極楽浄土ですね(行ったことないけどね…)

この建物は、10円玉に描かれているので、みなさん馴染(なじ)みがありますよね

ただ、平等院鳳凰堂が描かれているのは、10円玉だけではないのです!

さぁ!一万円札を出してみてください!!(財布に入ってますか~…?笑)

裏面の鳥は、平等院鳳凰堂の屋根にいる鳳凰なんですよ~!!!

③法界寺阿弥陀堂(ほうかいじあみだどう)

貴族の日野氏が、京都に建立した阿弥陀堂

そのほか、京都の醍醐寺(だいごじ)にある五重塔(ごじゅうのとう)も、

国風文化を代表する建築物です。

* * *

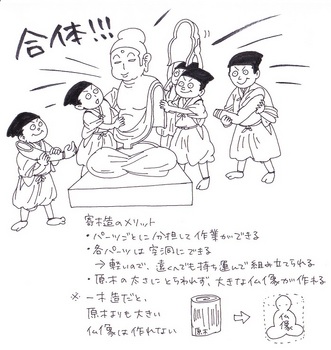

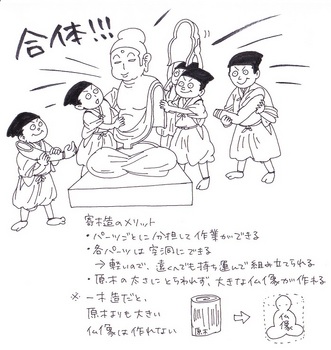

仏像

浄土教の流行により、仏師(ぶっし、仏像などをつくる職人のこと)のもとには、

阿弥陀仏の像をつくってほしい、との注文が殺到します。

この大量需要にこたえるには、従来の一木造(いちぼくづくり)では間に合いません。

そこで、仏師の定朝(じょうちょう)は、

仏像をパーツごとに分担してつくり、最後に寄せ集めて完成させる、という技法を編み出します。

これを、寄木造(よせぎづくり)といいいます。

国風文化の時代の仏像として有名なのは、次の2つです。

①平等院鳳凰堂 阿弥陀如来像(びょうどういんほうおうどう あみだにょらいぞう)

…確実に定朝が作ったことが判明している、唯一の作品です

3m近くある、すごくすごく大きい阿弥陀如来像です

↓ こんな感じで、平等院鳳凰堂の正面からお顔を拝見することもできます(逆光のときは諦めてください…)

②法界寺 阿弥陀如来像(ほうかいじ あみだにょらいぞう)

…平等院鳳凰堂の阿弥陀如来像と同時期につくられたとされる作品

ちなみに、①も②も座っている姿の阿弥陀如来像なので、

阿弥陀如来坐像(あみだにょらいざぞう)と表記される場合もあります。

* * *

絵画・工芸

①絵画

・来迎図(らいごうず)

…往生しようとする人を迎えるため、仏さまが来臨(らいりん)する場面を描いたものです

ざっくり言うと、仏さまがお迎えに来たシーン、ということです

代表作品は、「高野山聖衆来迎図」(こうやさん しょうじゅらいごうず)です

・大和絵(やまとえ)

…季節のうつろいなどを題材とした、日本らしい絵画のことです

のち、土佐派(とさは)や住吉派(すみよしは)などの流派が生まれます

中国の故事(こじ、昔々にあったいいお話のこと)などを題材とした唐絵(からえ)とともに、

寝殿造の襖や屛風に描かれたようですが、残念ながら現存していません

大和絵の代表的な画家として、巨勢金岡(こせのかなおか)という名前だけが伝わっています

ちなみに、平等院鳳凰堂の扉に描かれた絵は、傷みが激しく、何度か修復をしていますが、

平安時代の大和絵の形成を示すものとして知られています

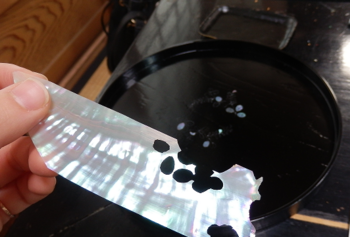

②工芸

・蒔絵(まきえ)

…漆(うるし)で文様を描き、それに金粉や銀粉などを蒔(ま)きつけて模様とする漆器(しっき)の技法

おうちに、金色の線で絵が描かれている、黒光りした高そうな器はありませんか?

蒔絵のほどこされた漆器かもしれませんよ~!

・螺鈿(らでん)

…貝殻の真珠光(しんじゅこう)の部分(貝の内側のピカピカした部分)を薄く剥(は)いでみがき、

色々な形に切って漆器に埋め込む技法

蒔絵や螺鈿がほどこされた工芸品は、輸出品としても珍重(ちんちょう)されたようです。

数年前に、京都の「嵯峨螺鈿野村」さんで、蒔絵と螺鈿の簡単な体験をしてきました。

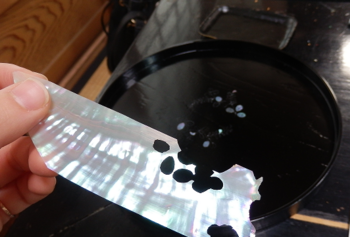

まずは螺鈿。

貝のピカピカの部分を加工したものを、きれいに切っていきます。

結構難しいです!

↓こんな感じです。

それを漆のお盆にのりで貼り、漆で絵を描きます。

そして、いよいよ蒔絵。

金粉をのせ、漆の線の上をこすっていきます。

↓こんな感じです。

↓ 2時間ほどで、螺鈿と蒔絵がほどこされた、ステキなお盆(自画自賛…笑)が完成しましたよ!

ピカピカしている葉の部分が螺鈿、金色の線の部分が蒔絵です。

分かりますか~?

では最後に、解答を載せておきましょう。

次回から、ややこし~いややこし~い荘園制に入ります。

にほんブログ村

画像出典

http://www.kashikoken.jp/museum/tenrankai/kako/2009/09spring/index.html

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E9%87%8E%E9%81%93%E9%A2%A8

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E4%BD%90%E7%90%86

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E8%A1%8C%E6%88%90

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%86%8D%E9%86%90%E5%AF%BA

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E7%AD%89%E9%99%A2

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E7%95%8C%E5%AF%BA

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E5%89%9B%E5%B3%AF%E5%AF%BA

今日は、宗教・美術、そして貴族の生活Ⅱ(日常の制約・年中行事・結婚)を取り上げます。

まずは、プリントの左側にある宗教です。

①仏教の浸透

みなさんは、神社やお寺でどんなことをお願いしますか?

「健康で過ごせますように…」

「夏までに痩せますように…」

「志望校に合格できますように…」

そんな感じのお願い事が多いのではないでしょうか…

これらのお願い事は、すべて現世利益(げんぜりやく)の追求です。

現世での利益、すなわち、この世での幸せ。

それを叶えて欲しい!というアツい気持ちで、神さまや仏さまにお願いをするわけです。

だって、自分がいま生きているのはこの世なわけですから、

この世で幸せになりたいって思うのはトーゼンじゃないですか!

平安時代の貴族たちも同じです。

現世利益を成就(じょうじゅ)させるため、呪文を唱えるなどして神さまや仏さまに祈るのです。

この行為を、祈祷(きとう、正式な漢字はプリントを見てください…激ムズです!)といいます。

祈祷をおこなう天台宗や真言宗は、

このような現世利益を追求する貴族たちとも結びついて、さらに力を得るようになるのです。

②神仏習合(しんぶつしゅうごう)の発達

神仏習合とは、平安時代(3)でも登場しましたが、

神さま(神社)と仏さま(寺院)に対する信仰が、ごちゃまぜになってしまったもののことです。

このころ、神仏習合のなかから、本地垂迹説(ほんじすいじゃくせつ)という考えが生まれます。

日本には神さまがいーっぱいいますが(天照大神(あまてらすおおみかみ)からトイレの神さままでね・笑)、

それらはホントは仏さまで、神さまに形をかえて、この世に現れたものなんだよ、という思想です。

神さまという仮(権)の姿で現れることを、権現(ごんげん)といったりします。

また、それぞれの神さまについて、特定の仏さまがその本地(ほんじ)として定められます。

本地とは、本来の姿、まぁ正体といったところです。

つまり、「この神さまの正体は、あの仏さまなのだ!」ということが、決められるのです。

たとえば、天照大神という神さまの本地は、大日如来(だいにちにょらい)という仏さまなのだそうです。

本地垂迹説、分かりましたか?

ややこしすぎて、頭がこんがらがりそうですね…

ざっくり言うと、見た目は神さまだけど、ホントのところは仏さま!、ということです。

それにしてもこれ、神社からすると不満ですよねぇ…

だって、神社で大切にお祀(まつ)りしている神さまを、仮の姿だ、なんて言っちゃってるんですよ!

とゆーわけで、鎌倉時代の末期になると、

「この仏さまの正体は、あの神さまなのだ!」という反対の説が登場します。

その名もズバリ、反本地垂迹説(はんほんじすいじゃくせつ)!!(笑)

これについては後日、鎌倉文化のところで詳しくご紹介しましょう。

③御霊信仰(ごりょうしんこう)のひろがり

御霊信仰とは、怨霊(おんりょう)や疫神(えきじん)をお祀(まつ)りすることによって、

疫病(えきびょう)や飢饉(ききん)などの災厄(さいやく)から逃れようとする信仰のことです。

この信仰から、御霊会(ごりょうえ)がさかんにもよおされるようになります。

詳しくは、901年のゴロ合わせをご覧ください。

④浄土教(じょうどきょう)の流行

浄土教とは、阿弥陀仏(あみだぶつ)、または、阿弥陀如来(あみだにょらい)と呼ばれる仏さまを信仰し、

来世(らいせ、あの世のこと)において極楽浄土(ごくらくじょうど)に往生(おうじょう)し、

そこで悟(さと)りを得て苦がなくなることを願う教えです。

1052(永承七)年から末法の世に入るという末法思想(まっぽうしそう)を背景に、

また、空也(くうや)、源信(げんしん)または恵心僧都(えしんそうず)、

慶滋保胤(よししげのやすたね)らの活動もあいまって、

人々の間に「この世はもうダメ…せめてあの世で幸せになりたい!」という考えが広がり、

浄土教は、貴族から庶民にいたるまで、爆発的な人気を博するようになります。

現世利益も求めるけど、その現世がぐちゃぐちゃならば、せめて死んでから…!と願うわけですね。

詳しくは、1052年のゴロ合わせをご覧ください。

⑤各地に経塚(きょうづか)が営まれる

経塚とは、法華経(ほけきょう)などのお経を書き写したものを、経筒(きょうづつ)という入れ物におさめ、

地中に埋めた場所をさします。

藤原道長は、奈良の金峯山(きんぷせん)という山に、立派な経塚をつくったようで、

そのとき用いたゴージャスな経筒が、国宝として今に伝わっています。

* * *

続いて、貴族の生活Ⅱを見ていきましょう。

①日常の制約

このころの貴族の生活には、いろーんな制約があったようです。

たとえば、物忌(ものいみ)とか方違(かたたがえ)があるのですが、

古典の授業で習いましたか?

物忌は、占いで凶がでたときや怖い夢を見たときなど、

一定期間、特定の建物のなかで謹慎(きんしん)することです。

方違は、外出しようというとき、向かう方角が凶と出た場合は、

前の日に違う場所に一泊するなどして、向かう方角が吉になるようにすることです。

わぁ~、もう現代人からすると、どっちもめんどくさいですね…(笑)

ところで、そもそも誰が凶と判断するのかというと、陰陽師(おんみょうじ)という役人です。

10世紀ごろに活躍した安倍晴明(あべのせいめい)が最も有名ですが、聞いたことありますか?

フィギュアスケートの羽生弓弦選手が、ピョンチャンオリンピックで金メダルを獲得しましたが、

そのときのフリーのテーマは「SEIMEI」。

まさに陰陽師の安倍晴明をモチーフにしたものだったのですよ~。

さて、その陰陽師。

中国で生まれた陰陽五行説(いんようごぎょうせつ)という思想に基づいて、

さまざまな呪術や祭祀に携わります。

また、星の動きや暦などから吉凶も占い、貴族の生活にも影響をおよぼすようになるのです。

「ちゃんと制約守って生活してんのに、全然いいことないじゃん!」と、この世に失望し、

ますますあの世に期待して浄土教を信仰する貴族もいたようです。

②年中行事(ねんじゅうぎょうじ、または、ねんちゅうぎょうじ)

朝廷において、毎年同じタイミングでおこなわれる儀式のことです。

日本古来の風習や、中国に起源のあるものなど、

さまざまな行事が、宮廷生活のなかで儀式として洗練・発達してゆきます。

いくつか例をあげておきましょう。

現在もおこなわれているものが、結構ありますよ!

●神事(しんじ)

・大祓(おおはらえ)

…毎年6月と12月の晦日(みそか、最終日のこと)におこなわれる

人々についた罪・穢(けがれ)・災(わざわい)などを取りのぞいて清浄にする儀式

・賀茂祭(かものまつり)、または、葵祭(あおいまつり)

…毎年4月におこなわれる賀茂神社(かもじんじゃ)の例祭(毎年決まった月日におこなわれるお祭りのこと)

現在も、毎年5月15日におこなわれています

・四方拝(しほうはい)

…元日の早朝、天皇が清涼殿(せいりょうでん、朝廷の建物の1つ)で、四方を拝する儀式

現在も、毎年1月1日に、天皇陛下が皇居においてつとめられています

●仏事(ぶつじ)

・灌仏(かんぶつ)

…毎年4月8日(お釈迦さまのお誕生日)におこなわれる

お釈迦さまの像に、甘茶をかけたりする儀式で、現在では「花まつり」と呼ぶのが一般的です

●遊興(ゆうきょう)

・七夕(たなばた)

…毎年7月7日におこなわれる

みなさんご存知、たなばた祭りのことです

・相撲(すまい)

…毎年7月28日前後におこなわれる

天皇も観戦する相撲大会です

●政務

・叙位(じょい)

…役人に位階を与える儀式

・除目(じもく)

…大臣以外の官職を任命する儀式

③結婚

一般的に、結婚した男女は、奥さん側の両親と同居するか、新居を構えて住むかのどちらかになります。

旦那さんは、奥さんのお父さん(義理のお父さん)の庇護(ひご、守られること)を受け、

子どもは母方の手(子どもから見ると、お母さん側のじぃじとばぁばたちのこと)で養育されます。

つまり、お母さん側の親戚の影響力がとてもとても強いのです!

結婚して子を持つ身になった今の私からすると、これがいかに合理的かよく分かります(笑)

この外戚関係(がいせきかんけい)を利用したのが藤原北家です。

娘を天皇の奥さんとし、そこに生まれた子ども(外孫、がいそん)を次の天皇とし、

みずからは天皇の外祖父(がいそふ)として権力をほしいままにしたわけです。

また、このようにして強大化した藤原北家は、人事にも大きな発言力を持つようになります。

結果、豊かな国の国司に任命してもらいたい中級貴族や下級貴族たちによって、

藤原北家はさらにヨイショされまくるのです。

続いて、プリントの右側にうつりましょう。

* * *

書道

この時代の能書家(のうしょか、字がうまい人のこと)を、3人紹介しましょう。

・小野道風(おののみちかぜ、または、おののとうふう)

・藤原佐理(ふじわらのすけまさ、または、ふじわらのさり)

・藤原行成(ふじわらのゆきなり、または、ふじわらのこうぜい)

彼らをまとめて、三跡(さんせき)、または、三蹟(さんせき)といいます。

いずれも優美で流麗な文字を得意とし、その書風を和様(わよう)といいます。

ちなみに、三筆(さんぴつ)との区別はついていますか?

三筆と三跡、それぞれまとめておきましょうね。

●三筆…弘仁・貞観文化、唐風

嵯峨天皇・空海・橘逸勢

●三跡…国風文化、和様

(三蹟) 小野道風・藤原佐理・藤原行成

↓ アホみたいな覚え方ですが、よろしければどうぞ!(笑)

* * *

寺院

浄土教の流行にともない、このころ阿弥陀堂(あみだどう)がたくさんつくられます。

阿弥陀堂とは、阿弥陀仏を本尊(ほんぞん、そのお堂におけるメインの仏さまのこと)とする建物のことです。

国風文化の時代に建立されたものとして覚えてもらいたいのは、次の3つです。

①法成寺(ほうじょうじ)

…藤原道長が、京都に建立した阿弥陀堂(残念ながら、現存していません)

1016年のゴロ合わせにも書いたように、彼はここで生涯を閉じます

このお堂を建てたことから、藤原道長は「御堂関白」(みどうかんぱく)と呼ばれ、

自身の日記のタイトルも『御堂関白記』(みどうかんぱくき)とします

ただし!

藤原道長は関白にはなっていませんので、注意してくださいね!!

②平等院鳳凰堂(びょうどういんほうおうどう)

…藤原頼通(ふじわらのよりみち)が、京都の宇治に建立した阿弥陀堂

ここから、藤原頼通は「宇治殿」(うじどの)と呼ばれるようになります

完成は、末法の世に突入した翌年にあたる1053年です

2012年から2014年にかけて、大規模な修復工事がおこなわれ、創建当時の姿が再現されました

↓ before(2006年撮影)

↓ after(2015年撮影)

いやぁ~、beforeも渋くていいですけど、

創建当時の色鮮やかさは、まさに極楽浄土ですね(行ったことないけどね…)

この建物は、10円玉に描かれているので、みなさん馴染(なじ)みがありますよね

ただ、平等院鳳凰堂が描かれているのは、10円玉だけではないのです!

さぁ!一万円札を出してみてください!!(財布に入ってますか~…?笑)

裏面の鳥は、平等院鳳凰堂の屋根にいる鳳凰なんですよ~!!!

③法界寺阿弥陀堂(ほうかいじあみだどう)

貴族の日野氏が、京都に建立した阿弥陀堂

そのほか、京都の醍醐寺(だいごじ)にある五重塔(ごじゅうのとう)も、

国風文化を代表する建築物です。

* * *

仏像

浄土教の流行により、仏師(ぶっし、仏像などをつくる職人のこと)のもとには、

阿弥陀仏の像をつくってほしい、との注文が殺到します。

この大量需要にこたえるには、従来の一木造(いちぼくづくり)では間に合いません。

そこで、仏師の定朝(じょうちょう)は、

仏像をパーツごとに分担してつくり、最後に寄せ集めて完成させる、という技法を編み出します。

これを、寄木造(よせぎづくり)といいいます。

国風文化の時代の仏像として有名なのは、次の2つです。

①平等院鳳凰堂 阿弥陀如来像(びょうどういんほうおうどう あみだにょらいぞう)

…確実に定朝が作ったことが判明している、唯一の作品です

3m近くある、すごくすごく大きい阿弥陀如来像です

↓ こんな感じで、平等院鳳凰堂の正面からお顔を拝見することもできます(逆光のときは諦めてください…)

②法界寺 阿弥陀如来像(ほうかいじ あみだにょらいぞう)

…平等院鳳凰堂の阿弥陀如来像と同時期につくられたとされる作品

ちなみに、①も②も座っている姿の阿弥陀如来像なので、

阿弥陀如来坐像(あみだにょらいざぞう)と表記される場合もあります。

* * *

絵画・工芸

①絵画

・来迎図(らいごうず)

…往生しようとする人を迎えるため、仏さまが来臨(らいりん)する場面を描いたものです

ざっくり言うと、仏さまがお迎えに来たシーン、ということです

代表作品は、「高野山聖衆来迎図」(こうやさん しょうじゅらいごうず)です

・大和絵(やまとえ)

…季節のうつろいなどを題材とした、日本らしい絵画のことです

のち、土佐派(とさは)や住吉派(すみよしは)などの流派が生まれます

中国の故事(こじ、昔々にあったいいお話のこと)などを題材とした唐絵(からえ)とともに、

寝殿造の襖や屛風に描かれたようですが、残念ながら現存していません

大和絵の代表的な画家として、巨勢金岡(こせのかなおか)という名前だけが伝わっています

ちなみに、平等院鳳凰堂の扉に描かれた絵は、傷みが激しく、何度か修復をしていますが、

平安時代の大和絵の形成を示すものとして知られています

②工芸

・蒔絵(まきえ)

…漆(うるし)で文様を描き、それに金粉や銀粉などを蒔(ま)きつけて模様とする漆器(しっき)の技法

おうちに、金色の線で絵が描かれている、黒光りした高そうな器はありませんか?

蒔絵のほどこされた漆器かもしれませんよ~!

・螺鈿(らでん)

…貝殻の真珠光(しんじゅこう)の部分(貝の内側のピカピカした部分)を薄く剥(は)いでみがき、

色々な形に切って漆器に埋め込む技法

蒔絵や螺鈿がほどこされた工芸品は、輸出品としても珍重(ちんちょう)されたようです。

数年前に、京都の「嵯峨螺鈿野村」さんで、蒔絵と螺鈿の簡単な体験をしてきました。

まずは螺鈿。

貝のピカピカの部分を加工したものを、きれいに切っていきます。

結構難しいです!

↓こんな感じです。

それを漆のお盆にのりで貼り、漆で絵を描きます。

そして、いよいよ蒔絵。

金粉をのせ、漆の線の上をこすっていきます。

↓こんな感じです。

↓ 2時間ほどで、螺鈿と蒔絵がほどこされた、ステキなお盆(自画自賛…笑)が完成しましたよ!

ピカピカしている葉の部分が螺鈿、金色の線の部分が蒔絵です。

分かりますか~?

では最後に、解答を載せておきましょう。

次回から、ややこし~いややこし~い荘園制に入ります。

にほんブログ村

画像出典

http://www.kashikoken.jp/museum/tenrankai/kako/2009/09spring/index.html

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E9%87%8E%E9%81%93%E9%A2%A8

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E4%BD%90%E7%90%86

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E8%A1%8C%E6%88%90

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%86%8D%E9%86%90%E5%AF%BA

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E7%AD%89%E9%99%A2

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E7%95%8C%E5%AF%BA

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E5%89%9B%E5%B3%AF%E5%AF%BA

タグ:大学入試 高校入試 中学入試 受験勉強 日本史 歴史 社会 まとめ プリント イラスト 読み方 覚え方 わかりやすく 解説 平安時代 国風文化 説明 現世利益 祈祷 神仏習合 本地垂迹説 権現 本地 天照大神 大日如来 反本地垂迹説 神本仏迹説 御霊信仰 怨霊 疫神 御霊会 浄土教 阿弥陀仏 阿弥陀如来 1052年 末法思想 空也 源信 恵心僧都 慶滋保胤 経塚 経筒 物忌 方違 陰陽師 安倍晴明 羽生弓弦 陰陽五行説 年中行事 大祓 賀茂祭 葵祭 四方拝 灌仏 花まつり 七夕 相撲 叙位 除目 小野道風 藤原佐理 藤原行成 三跡 三蹟 三筆と三跡 阿弥陀堂 法成寺 御堂関白 御堂関白記 平等院鳳凰堂 藤原頼通 宇治殿 法界寺阿弥陀堂 醍醐寺五重塔 一木造 寄木造 定朝 平等院鳳凰堂阿弥陀如来像 法界寺阿弥陀如来像 来迎図 高野山聖衆来迎図 大和絵 巨勢金岡 平等院鳳凰堂扉絵 蒔絵 螺鈿

コメント 0