平安時代(10) [まとめプリント]

今日取り上げるのは、ややこし~いややこし~い荘園制です。

なかなか理解できませんよね~、これ…

私も高校生のころは、ナニがナンだかさっぱり分からなくて、ホントに苦手でした。

なので、分かりますよ!その気持ち!!

より多くの人に理解してもらえるよう、かみくだいた説明を心がけますので、しっかりついてきてください!

では、スタートです!!

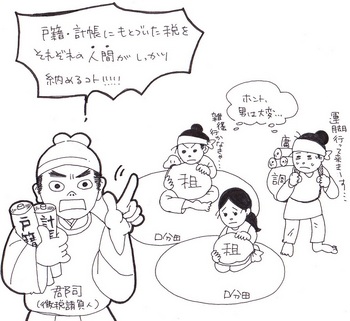

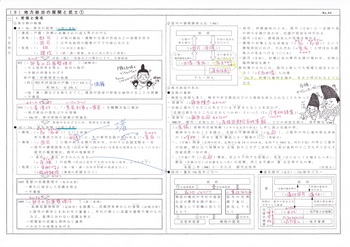

はじめに、律令制度下の税制を、簡単に確認しておきましょう。

・ 課税対象……戸籍・計帳に記載された成人男子が中心

・ 徴税請負人…郡司(国司は行政担当)

・ 税の種類……租・課役(庸・調・雑徭)など

租は6歳以上の男女に、課役はおもに成人男子に課せられる

このあたり、頭のなかでしっかり整理できていますか~?

ウロ覚えだという人は、飛鳥時代(10)でしっかりと復習しておいてください。

とにもかくにも、律令制度下での税制は、

・課税対象は人間(人頭税)

・郡司が徴税を請け負う

以上の2点を頭に入れておいてください。

8~9世紀に成立した律令制度ですが、時代が進むにつれ、ガタが来はじめます。

浮浪(ふろう)・逃亡(とうぼう)・偽籍(ぎせき)などの横行により、

課税対象である人間の居場所や性別が、きちんと把握できないという事態に陥ってしまうのです。

また、貴族や大寺社は、743年に土地の私有が認められたのをいいことに、

浮浪・逃亡中の農民なんかを使って、どんどこ荘園を拡大しまくります。

このままだと、国家は満足に税を徴収することができません。

そこで立ち上がったのが、醍醐天皇(だいごてんのう)です。

律令体制の再建(税のことは令に定められているので、令制の再建でもOK!)を目指して、

902年に延喜の荘園整理令を発令し、また班田収授を励行するよう命じるのです。

しかし、この年につくられた阿波国(あわのくに、現在の徳島県のこと)の戸籍を見ると、

5戸435人の男女の内訳が、男59人、女376人なんですよ。

イヤイヤ!いくらなんでも女多すぎダロ!!

男として生まれたけど、戸籍には女と登録することで、税負担を軽くしようとしたのでしょう。

そう、明らかに偽籍です、これ。

もうね、59人の男性には拍手ですよ…

頑張れとしか言いようがない…(涙)

というわけで、今さら班田収授を励行しろ!なんて言われても、

こんな戸籍じゃ、ちゃんとしようにもちゃんとできないわけです!!

結果、班田収授は、902年を最後におこなわれなくなります(以降のものは、史料上確認できていません)。

延喜の荘園整理令は、不徹底に終わってしまうのです。

このころ、三善清行(みよしのきよゆき)という学者が、

意見封事十二箇条(いけんふうじじゅうにかじょう)という意見書を、醍醐天皇に提出しています。

ここでは、班田収授の限界と、それによる地方政治の混乱ぶりなどが指摘されています。

10世紀初頭、律令体制は崩壊していたのです…

もちろん、このままでいいわけがありません!

政府はついに、税制の改革に踏み切ります!!

人間を課税対象としてきたこれまでの税制(人頭税)を廃止し、

土地を課税対象とする負名体制(ふみょうたいせい)を確立するのです。

さぁ~、ここからですよ!

ややこしいのは!!

気合い入れていきましょう!!!

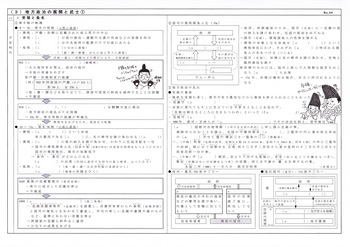

課税対象が人間から土地に変わったので、

まずは公領(国の土地)を、名(みょう)または名田(みょうでん)と呼ばれる徴税単位に再編成します。

この耕作を請け負うのが、田堵(たと、田刀と表記することもアリ)と呼ばれる有力農民です。

なかには、国司と結んで大規模な経営をおこない、大名田堵(だいみょうたと)と呼ばれるものも現れます。

名の耕作を請け負う田堵は、負名(ふみょう)と呼ばれ、名にはその人の名前がつけられます。

たとえば、太郎さんが耕作を請け負う名は、太郎名とか太郎名田とか、そんな感じで呼ばれるわけです。

また、税の種類も、

租・庸・調や公出挙(くすいこ)の利稲(りとう)に由来する官物(かんもつ)と、

おもに雑徭に由来する臨時雑役(りんじぞうやく)とに一新されます。

これらの税を徴収するのは誰かというと、国司です。

負名は、名の耕作とともに、これらの税をきちんと納入することを、国司から請け負うのです。

ちなみに、負名は名の所有権を持ちません。

その土地の耕作を、国司から請け負うだけです。

でもね、ずーーっとその土地の耕作を請け負っているとね、

だんだん名に対する権利を強めていっちゃうんですよ。

だって、実際にその土地を経営しているのは、国司じゃなくて負名なんですもん。

こうして負名は、11世紀半ばごろには、

名主(みょうしゅ、なぬしと読んではいけません!)と呼ばれるまでに成長します。

これについては、またのちのち詳しく見ていきます。

負名体制を簡単にまとめると、以下の通りです。

・ 課税対象……名(名田)と呼ばれる土地

・ 徴税請負人…国司(郡司の役割は低下)

・ 税の種類……官物・臨時雑役

つまり、10~11世紀にかけて、

・課税対象は土地(地税)

・国司が徴税を請け負う

という風に、税制が大転換するのです。

これまで徴税は郡司がおこなっていたのに、

これからは国司が担うわけですから、国司たいへんですよねぇ…

よって政府は、その見返りとして、国司に任国の支配を一任します。

決められただけの税を、きちんと政府に納めさえしてくれたら、

あとは好きにしていいからねー!ということです。

いや~、なんだかガッポリ儲かりそうなニオイがぷんぷんしますよね~。

ゆえに、中級・下級の貴族たちは、こぞって「国司になりたい!」って思うわけです!!

そこで彼らは、我こそはと朝廷の儀式や寺社の造営などの費用を負担します。

これだけの費用を私が負担します!だから私を国司に任命してチョーダイ!!とゆーわけです。

この行為を、成功(じょうごう)といいます。

まぁワイロですよね、ワイロ!

成功の結果、念願の国司に任命されると、

任国で好き放題のウハウハライフを送ることができるわけですが、

このころ、国司の任期は4年です。

4年なんて、アッとゆー間に過ぎてしまいます。

こんなオイシイ仕事、4年じゃ辞めらんない!まだまだ続けたい!!と思うなら、

これまた成功をおこなえばよいのです。

成功の結果、再び国司に任命してもらうことを、重任(ちょうにん)といいます。

重ねて任命されるので、重任です。

成功と重任を繰り返すなかで現れるのが、受領(ずりょう)です。

受領とは、任国に赴く国司のなかの、最上席者を指します。

国司の四等官は、守(かみ)・介(すけ)・掾(じょう)・目(さかん)ですので、

守レベルの国司ということです。

これがもうガメツイのですよ!

たとえば、プリントの右側にある「③地方政治の乱れ」の、1つめの●を見てください。

・信濃守(しなののかみ)の藤原陳忠(ふじわらののぶただ)

・尾張守(おわりのかみ)の藤原元命(ふじわらのもとなが)

これが、ガメツイ受領の代表格です!

詳しくは、988年のゴロ合わせをご覧ください。

11世紀後半になると、任国の統治も軌道に乗りはじめ、

わざわざ任国へ行かなくてもよくね?と思う受領も現れるようになります。

一族の人間や家来筋に当たる人間などを、かわりに任国へと派遣するのです。

この代理人を、目代(もくだい)といいます。

目代は、在庁官人(ざいちょうかんじん)と呼ばれる現地の有力者を指揮し、任国の統治にあたります。

目代と在庁官人で構成される任国の国衙は、留守所(るすどころ)と呼ばれます。

この行為を遙任(ようにん)といい、このような国司を遙任国司(ようにんこくし)といいます。

いや~…やっぱり荘園制、ややこしいですね…

ちゃんと理解できましたか?

ここまで理解していないと、次の荘園公領体制(しょうえんこうりょうたいせい)には進めませんので、

頑張って頭を整理してくださいね!!

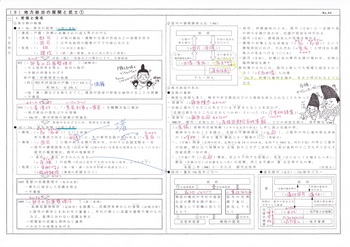

それでは、最後に解答を載せておきましょう。

次回も荘園制を取り上げます。

頑張りましょうね!!

にほんブログ村

なかなか理解できませんよね~、これ…

私も高校生のころは、ナニがナンだかさっぱり分からなくて、ホントに苦手でした。

なので、分かりますよ!その気持ち!!

より多くの人に理解してもらえるよう、かみくだいた説明を心がけますので、しっかりついてきてください!

では、スタートです!!

はじめに、律令制度下の税制を、簡単に確認しておきましょう。

・ 課税対象……戸籍・計帳に記載された成人男子が中心

・ 徴税請負人…郡司(国司は行政担当)

・ 税の種類……租・課役(庸・調・雑徭)など

租は6歳以上の男女に、課役はおもに成人男子に課せられる

このあたり、頭のなかでしっかり整理できていますか~?

ウロ覚えだという人は、飛鳥時代(10)でしっかりと復習しておいてください。

とにもかくにも、律令制度下での税制は、

・課税対象は人間(人頭税)

・郡司が徴税を請け負う

以上の2点を頭に入れておいてください。

8~9世紀に成立した律令制度ですが、時代が進むにつれ、ガタが来はじめます。

浮浪(ふろう)・逃亡(とうぼう)・偽籍(ぎせき)などの横行により、

課税対象である人間の居場所や性別が、きちんと把握できないという事態に陥ってしまうのです。

また、貴族や大寺社は、743年に土地の私有が認められたのをいいことに、

浮浪・逃亡中の農民なんかを使って、どんどこ荘園を拡大しまくります。

このままだと、国家は満足に税を徴収することができません。

そこで立ち上がったのが、醍醐天皇(だいごてんのう)です。

律令体制の再建(税のことは令に定められているので、令制の再建でもOK!)を目指して、

902年に延喜の荘園整理令を発令し、また班田収授を励行するよう命じるのです。

しかし、この年につくられた阿波国(あわのくに、現在の徳島県のこと)の戸籍を見ると、

5戸435人の男女の内訳が、男59人、女376人なんですよ。

イヤイヤ!いくらなんでも女多すぎダロ!!

男として生まれたけど、戸籍には女と登録することで、税負担を軽くしようとしたのでしょう。

そう、明らかに偽籍です、これ。

もうね、59人の男性には拍手ですよ…

頑張れとしか言いようがない…(涙)

というわけで、今さら班田収授を励行しろ!なんて言われても、

こんな戸籍じゃ、ちゃんとしようにもちゃんとできないわけです!!

結果、班田収授は、902年を最後におこなわれなくなります(以降のものは、史料上確認できていません)。

延喜の荘園整理令は、不徹底に終わってしまうのです。

このころ、三善清行(みよしのきよゆき)という学者が、

意見封事十二箇条(いけんふうじじゅうにかじょう)という意見書を、醍醐天皇に提出しています。

ここでは、班田収授の限界と、それによる地方政治の混乱ぶりなどが指摘されています。

10世紀初頭、律令体制は崩壊していたのです…

もちろん、このままでいいわけがありません!

政府はついに、税制の改革に踏み切ります!!

人間を課税対象としてきたこれまでの税制(人頭税)を廃止し、

土地を課税対象とする負名体制(ふみょうたいせい)を確立するのです。

さぁ~、ここからですよ!

ややこしいのは!!

気合い入れていきましょう!!!

課税対象が人間から土地に変わったので、

まずは公領(国の土地)を、名(みょう)または名田(みょうでん)と呼ばれる徴税単位に再編成します。

この耕作を請け負うのが、田堵(たと、田刀と表記することもアリ)と呼ばれる有力農民です。

なかには、国司と結んで大規模な経営をおこない、大名田堵(だいみょうたと)と呼ばれるものも現れます。

名の耕作を請け負う田堵は、負名(ふみょう)と呼ばれ、名にはその人の名前がつけられます。

たとえば、太郎さんが耕作を請け負う名は、太郎名とか太郎名田とか、そんな感じで呼ばれるわけです。

また、税の種類も、

租・庸・調や公出挙(くすいこ)の利稲(りとう)に由来する官物(かんもつ)と、

おもに雑徭に由来する臨時雑役(りんじぞうやく)とに一新されます。

これらの税を徴収するのは誰かというと、国司です。

負名は、名の耕作とともに、これらの税をきちんと納入することを、国司から請け負うのです。

ちなみに、負名は名の所有権を持ちません。

その土地の耕作を、国司から請け負うだけです。

でもね、ずーーっとその土地の耕作を請け負っているとね、

だんだん名に対する権利を強めていっちゃうんですよ。

だって、実際にその土地を経営しているのは、国司じゃなくて負名なんですもん。

こうして負名は、11世紀半ばごろには、

名主(みょうしゅ、なぬしと読んではいけません!)と呼ばれるまでに成長します。

これについては、またのちのち詳しく見ていきます。

負名体制を簡単にまとめると、以下の通りです。

・ 課税対象……名(名田)と呼ばれる土地

・ 徴税請負人…国司(郡司の役割は低下)

・ 税の種類……官物・臨時雑役

つまり、10~11世紀にかけて、

・課税対象は土地(地税)

・国司が徴税を請け負う

という風に、税制が大転換するのです。

これまで徴税は郡司がおこなっていたのに、

これからは国司が担うわけですから、国司たいへんですよねぇ…

よって政府は、その見返りとして、国司に任国の支配を一任します。

決められただけの税を、きちんと政府に納めさえしてくれたら、

あとは好きにしていいからねー!ということです。

いや~、なんだかガッポリ儲かりそうなニオイがぷんぷんしますよね~。

ゆえに、中級・下級の貴族たちは、こぞって「国司になりたい!」って思うわけです!!

そこで彼らは、我こそはと朝廷の儀式や寺社の造営などの費用を負担します。

これだけの費用を私が負担します!だから私を国司に任命してチョーダイ!!とゆーわけです。

この行為を、成功(じょうごう)といいます。

まぁワイロですよね、ワイロ!

成功の結果、念願の国司に任命されると、

任国で好き放題のウハウハライフを送ることができるわけですが、

このころ、国司の任期は4年です。

4年なんて、アッとゆー間に過ぎてしまいます。

こんなオイシイ仕事、4年じゃ辞めらんない!まだまだ続けたい!!と思うなら、

これまた成功をおこなえばよいのです。

成功の結果、再び国司に任命してもらうことを、重任(ちょうにん)といいます。

重ねて任命されるので、重任です。

成功と重任を繰り返すなかで現れるのが、受領(ずりょう)です。

受領とは、任国に赴く国司のなかの、最上席者を指します。

国司の四等官は、守(かみ)・介(すけ)・掾(じょう)・目(さかん)ですので、

守レベルの国司ということです。

これがもうガメツイのですよ!

たとえば、プリントの右側にある「③地方政治の乱れ」の、1つめの●を見てください。

・信濃守(しなののかみ)の藤原陳忠(ふじわらののぶただ)

・尾張守(おわりのかみ)の藤原元命(ふじわらのもとなが)

これが、ガメツイ受領の代表格です!

詳しくは、988年のゴロ合わせをご覧ください。

11世紀後半になると、任国の統治も軌道に乗りはじめ、

わざわざ任国へ行かなくてもよくね?と思う受領も現れるようになります。

一族の人間や家来筋に当たる人間などを、かわりに任国へと派遣するのです。

この代理人を、目代(もくだい)といいます。

目代は、在庁官人(ざいちょうかんじん)と呼ばれる現地の有力者を指揮し、任国の統治にあたります。

目代と在庁官人で構成される任国の国衙は、留守所(るすどころ)と呼ばれます。

この行為を遙任(ようにん)といい、このような国司を遙任国司(ようにんこくし)といいます。

いや~…やっぱり荘園制、ややこしいですね…

ちゃんと理解できましたか?

ここまで理解していないと、次の荘園公領体制(しょうえんこうりょうたいせい)には進めませんので、

頑張って頭を整理してくださいね!!

それでは、最後に解答を載せておきましょう。

次回も荘園制を取り上げます。

頑張りましょうね!!

にほんブログ村

最低ですね。律令制下の農民が女装して賦役を免れていたとでも?

by 山田宏 (2022-12-29 18:19)

山田様

ご指摘ありがとうございます。

偽籍は「本当は男性なのに戸籍では女性と登録されている」ことだと覚えてもらうため、イラストでは女装をさせた男性を描いております。

誤解を招くような表現でしたら申し訳ありません。

by 春之助 (2022-12-30 22:55)

わかりやすい!

イラストは学校の先生のプリントでも見せてもらってます!

by LBL (2023-06-21 19:24)

LBL様

コメントありがとうございます。

どうすれば荘園制をわかりやすく伝えられるか、本当に悩みながら書きましたので、わかりやすいと言って頂けて嬉しいです!

by 春之助 (2023-07-05 12:27)

とっても分かりやすいです!役割の名前が多すぎて訳がわからなくなっていたけれどおかげで理解できました!!

by ひ (2024-04-14 17:25)